Es klingt nach Science-Fiction: Durch riesige Spiegel im All, die Verdunkelung der Sonne oder die Imitation eines Vulkanausbruchs sollen die Folgen der globalen Klimakrise wenn nicht gestoppt dann doch zumindest gemindert werden. Solche Eingriffe ins natürliche Klimasystem werden unter dem Begriff „Climate Engineering“ zusammengefasst. Wissenschaftsjournalistin Alice Lanzke spricht mit Forscherin Ulrike Niemeier vom Max-Planck-Institut für Meteorologie über das Ausbringen von Sulfat-Aerosolen in der Stratosphäre und lässt sich die Chancen und Risiken der Methode erklären.

Audiodatei | 16 min, November 2023

© MPG / CC BY-NC-ND 4.0

Die Sammlung enthält Aufgaben zu folgenden Themen:

Vergleich Fischfang-Aquakultur (Interpretation Grafik) / Methoden der Aquakultur (Vor- und Nachteile, Bewertung)

Unterrichtsmaterial zum Geomax 27

Bis zu zwei Dritteln des Rußes über dem zentralen Amazonas-Regenwald stammt aus Afrika. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die jetzt in Nature Communications Earth and Environment veröffentlicht wurde. Forschende unter Leitung des Mainzer Max-Planck-Instituts für Chemie und der Universität von Sao Paulo unterschieden Rußpartikel anhand ihrer Eigenschaften und ordneten sie ihren Quellen zu. Sie fanden heraus, dass Buschfeuer und brennende Savannen im nördlichen und südlichen Afrika das ganze Jahr über erheblich zur Luftverschmutzung in Zentralamazonien beitragen, und damit auch eine wichtige Rolle im atmosphärischen Strahlungshaushalt und im Wasserkreislauf spielen. Ursache ist ein effizienter transatlantischer Partikeltransport durch die Atmosphäre.

Im Kurzfilm (2 min) erklärt Cedric Engels die Erkenntnisse aus der Forschung. Zum Film in YouTube

Das passende GEOMAX-Heft greift Ursachen und Folgen der Waldbrände am Amazonas auf. Max-Planck-Teams untersuchen die Auswirkungen der Feuer auf die Atmosphäre und das Klima und erklären die Rolle des Regenwaldes im Klimageschehen und seine Gefährdung.

Datenschutzhinweis: Mit dem Klick auf den Play-Button starten Sie ein YouTube-Video. Vorher werden keine Daten an YouTube übertragen.

YouTube-Link: https://youtu.be/NUONLjkEi1Y

[Dauer des Videos: 2 min]

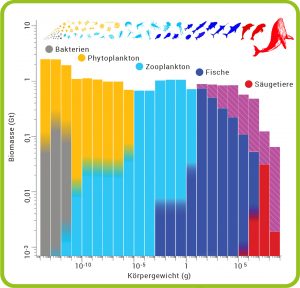

Ozean aus dem Gleichgewicht. Die 23 Gewichtsklassen mariner Organismen sind als Säulen dargestellt. Die Farben der Säulen entsprechen dem relativen Anteil der jeweiligen Gruppe. Der schraffierte Bereich (pink) zeigt, wie stark der Mensch inzwischen die Bestände der großen Meeresbewohner durch Fischerei und Walfang reduziert hat.

© I. Hatton, MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften / CC-BY-NC-SA 4.0

© taylanibrahim / istock // HNBM

Vor der ostkanadischen Insel Neufundland, dort wo der warme Golfstrom auf den kalten Labradorstrom trifft, liegt einer der reichsten Fischgründe der Erde: die Grand Banks, eine Reihe flacher Unterwasserplateaus auf dem nordamerikanischen Kontinentalschelf. Berühmt wurde die Region einst für ihre riesigen Kabeljaubestände. Schon bevor Kolumbus Amerika entdeckte, segelten baskische Fischer wegen des Kabeljaus quer über den Atlantik. Ab Mitte des letzten Jahrhunderts plünderten immer größere Trawler – vor allem aus Europa und der Sowjetunion – die Fischreichtümer. Auf dem Höhepunkt wurden an den Grand Banks im Jahr 1968 mehr als 800.000 Tonnen Kabeljau gefangen. In den Folgejahren kollabierten die Bestände, sodass Kanadas Regierung 1992 ein Fangverbot verhängte. 40.000 Menschen in den Provinzen Neufundland und Labrador verloren ihre Jobs in der Fischerei.

Trotz mehrjährigen Fangverbots und noch immer drastisch reduzierter Fangquoten haben sich die Kabeljaubestände an den Grand Banks bis heute nicht erholt. Stattdessen ist der Zusammenbruch der dortigen Kabeljaufischerei zum Symbol geworden für die Ausbeutung der Ozeane durch den Menschen und den Rückgang vieler Fischpopulationen. In den vergangenen Jahrzehnten sind die weltweiten Fangflotten in immer entlegenere Gebiete vorgedrungen und haben ihre Netze und Leinen in immer größeren Tiefen ausgebracht, um die Nachfrage nach Fisch und anderen Meerestieren zu bedienen.

Fischfang und das Sammeln von Meeresfrüchten wie Muscheln spielen seit Tausenden von Jahren eine wichtige Rolle für die Ernährung der Küstenbewohner der Erde. Im Laufe der Zeit wurden ihre Boote besser und die Netze größer und sie wagten sich immer weiter aufs Meer hinaus. Im Mittelalter florierte der Handel mit getrocknetem und gesalzenem Fisch, etwa rund um die Ostsee oder zwischen Westeuropa und Nordamerika. Angesichts der endlosen Weiten der Ozeane und der riesigen Fischschwärme schienen die lebenden marinen Ressourcen einst unerschöpflich. Dann kam die Industrielle Revolution: Dampfschiffe, die schneller waren als Segelschiffe und weniger abhängig von Wind oder Gezeiten, eroberten die Weltmeere. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Harpunenkanone erfunden und das große Schlachten der Wale begann. Manche Arten waren binnen weniger Jahrzehnte nahezu ausgerottet. Nach dem 2. Weltkrieg schließlich ermöglichten hochseetaugliche Kühlschiffe, elektronische Navigationssysteme und Echolote den Aufstieg der industriellen Fischerei. Heute werden laut der Welternährungsorganisation (Food and Agriculture Organization – FAO) von den rund 30.000 Fischarten im Ozean mehr als 1.700 kommerziell genutzt. Sie landen auf unseren Tellern oder werden als Pellets in der Aquakultur und der Landwirtschaft verfüttert. Für Milliarden von Menschen sind sie eine essenzielle Proteinquelle: 17 Prozent des tierischen Eiweißes, das weltweit verzehrt wird, stammen aus dem Ozean oder aus Süßgewässern. Fischereiprodukte leisten damit einen wichtigen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist der Hunger nach Fisch und Meeresfrüchten jedoch stark gestiegen: Die Weltbevölkerung hat sich seither mehr als verdreifacht, und pro Kopf wird heute die doppelte Menge an Fisch gegessen – ca. 20 Kilogramm jährlich. Fangstatistiken und wissenschaftliche Studien zeigen eindringlich, dass die Nutzung der marinen Ressourcen durch den Menschen die Grenzen der Nachhaltigkeit längst überschritten hat. Vielerorts wird dem Ozean mehr Fisch entnommen, als nachwachsen kann.

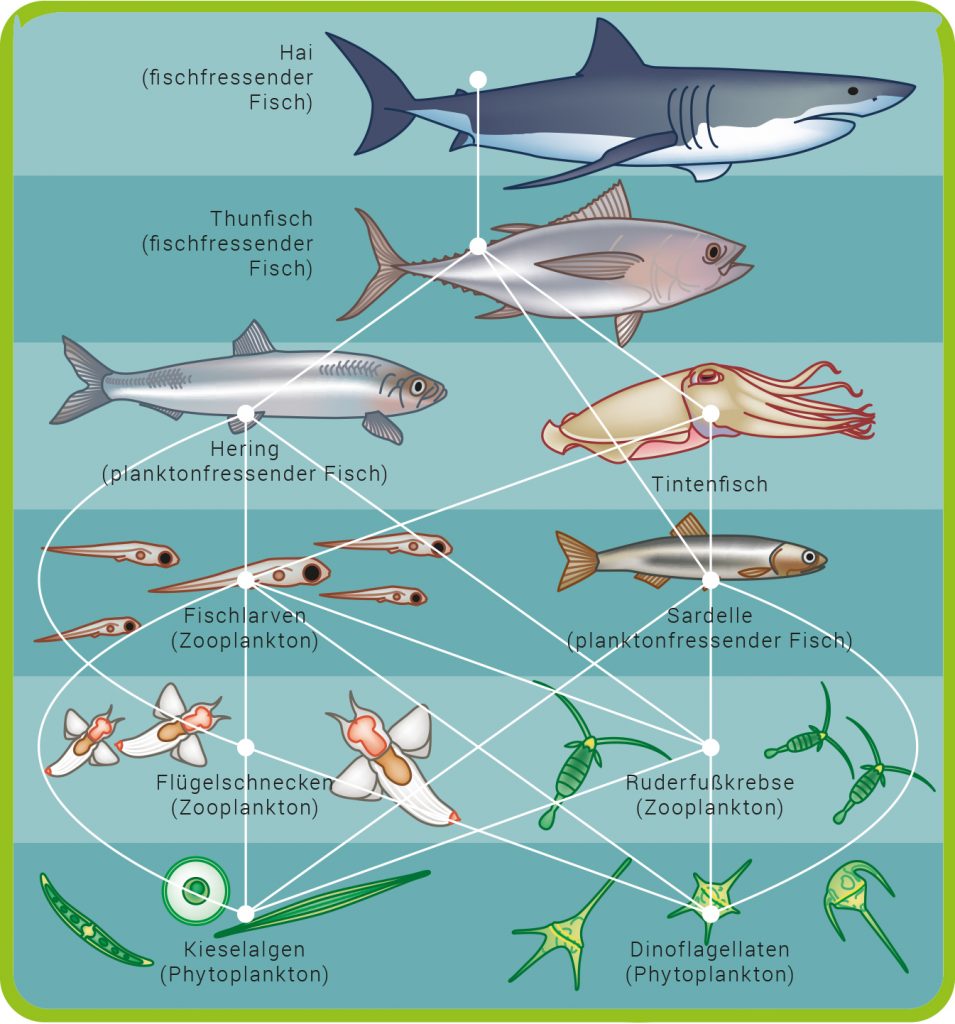

Für ein besseres Verständnis der Produktivität der Ozeane hilft ein Blick auf die marinen Nahrungsbeziehungen und den damit verbundenen Transfer von Kohlenstoff und Energie. Betrachtet man ausgewählte Organismen in einem Ökosystem – etwa in einem Korallenriff – dann lassen sich ihre Nahrungsbeziehungen als lineare Nahrungsketten darstellen. In Wirklichkeit jedoch sind Fische, Wirbellose und andere Meerestiere in komplexen Nahrungsnetzen miteinander verknüpft (Abb. A). Denn viele besitzen ein breites Beutespektrum und stehen selbst auf dem Speisezettel verschiedener Räuber, mit denen sie zum Teil um Nahrung konkurrieren. Je nach Futterquelle besetzen Organismen unterschiedliche Ernährungsstufen – oder trophische Ebenen.

Abb. A: Marines Nahrungsnetz

© World Ocean Review Nr. 2, maribus gGmbH, Hamburg 2013

Auf der niedrigsten Stufe stehen die Primärproduzenten, die Kohlenstoffdioxid und Wasser mittels Fotosynthese in Zucker und Sauerstoff umwandeln. Sie ernähren direkt oder indirekt alle Konsumenten. Die wichtigsten Produzenten im Ozean sind frei schwebende Mikroalgen und Cyanobakterien: das Phytoplankton. Es bildet die Nahrungsgrundlage für Zooplankton – kleine Krebstiere, Fischlarven und Quallen, die mit der Strömung treiben. Krill und anderes Zooplankton wiederum landen in den Mäulern von Heringen, Makrelen, Walhaien und Blauwalen. Höhere trophische Ebenen gehören schnellen Räubern wie Schwert- und Thunfischen oder Delfinen, die Schwarmfische erbeuten. Am Ende der Nahrungskette jagen Weiße Haie, Orcas und Pottwale – Spitzenprädatoren, die keine natürlichen Feinde haben.

Forschende um den Biologen Ian Hatton vom Leipziger Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften haben untersucht, wie zahlreich Plankton Fische und Meeressäuger im Ozean sind und welche Masse sie auf die Waage bringen. Dabei machten die Forschenden eine verblüffende Entdeckung. Ausgangspunkt der Studie waren Beobachtungen, die kanadische Wissenschaftler bereits im Jahr 1972 gemacht hatten. Diese hatten in Wasserproben aus dem Atlantik und Pazifik rund um Nord- und Südamerika Plankton gezählt und dessen Größe bestimmt. Dabei stellten sie fest, dass Organismen umso häufiger vorkommen, je kleiner sie sind. Viel erstaunlicher jedoch war: Wenn sie das Plankton in logarithmische Größenklassen einteilten (1-10 µm, 10-100 µm usw.), dann entfiel auf jede Größenklasse der gleiche Anteil der Planktonbiomasse. In anderen Worten: Größere Organismen machen ihre zahlenmäßige Unterlegenheit gegenüber kleineren durch ein höheres Gewicht wett. Auf Basis der Ergebnisse formulierten sie die kühne Hypothese, dass sich dieses Muster in den Weltmeeren von mikroskopischen Einzellern bis hin zu riesigen Walen erstreckt. „Allerdings war die Hypothese bisher nie getestet worden“, erklärt Hatton, „denn lange Zeit fehlte es dafür an Daten.“ Fünf Jahrzehnte später gab es genug Daten um zu überprüfen, ob die Verteilung der marinen Biomasse tatsächlich diesem Muster folgte. Hatton und sein Team berechneten zunächst die Biomasse für die Zeit vor 1850, als die Meere noch relativ unberührt waren. Die weltweite Menge an Phytoplankton schätzten sie anhand von Satellitendaten ab, die heute routinemäßig zur Bestimmung der Primärproduktion im Ozean genutzt werden. Hunderttausende Wasserproben, die über Jahrzehnte rund um den Globus gesammelt worden waren, lieferten Zahlen für Zooplankton und Bakterien. Beim Plankton nahmen die Forschenden an, dass die Menge seit der Industriellen Revolution konstant geblieben ist. „Die größte Herausforderung war eine Abschätzung der Fischbiomasse“, sagt Hatton. „Fische sind schwer zu erfassen, da sie wandern, Netzen entgehen und konzentriert in Schwärmen auftreten.“ Letztlich wurden die historischen Fischbestände anhand von weltweiten Fangdaten und mithilfe von Computermodellen ermittelt. Für Robben, Wale und andere Meeressäuger griff das Team auf regelmäßige Tierzählungen zurück sowie auf Schätzungen, die in die Vergangenheit extrapoliert wurden.

Abb. B: Ozean aus dem Gleichgewicht. Die 23 Gewichtsklassen mariner Organismen sind als Säulen dargestellt. Die Farben der Säulen entsprechen dem relativen Anteil der jeweiligen Gruppe. Der schraffierte Bereich (pink) zeigt, wie stark der Mensch inzwischen die Bestände der großen Meeresbewohner durch Fischerei und Walfang reduziert hat.

© I. Hatton, MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften / CC-BY-NC-SA 4.0

Nachdem die Forschenden die Anzahl der Lebewesen und deren Biomasse für den globalen Ozean beziffert hatten, teilten sie diese in logarithmische Gewichtsklassen (1-10 g, 10-100 g usw.) ein. Das Körpergewicht mariner Organismen umfasst 23 Größenordnungen, vom weniger als ein Billionstel Gramm schweren Bakterium bis hin zum mehr als 100 Tonnen schweren Blauwal. In der Tat bestätigte sich die 50 Jahre alte Hypothese: Bevor der Mensch das Ökosystem Meer weitreichend veränderte, war die Biomasse über alle Größenklassen hinweg erstaunlich konstant – zumindest in den produktiven obersten 200 Metern der Wassersäule. Damals betrug die Biomasse je Gewichtsklasse rund eine Milliarde Tonnen; nur an den Enden des Größenspektrums, bei Bakterien und Walen, wichen die Werte nach oben bzw. unten ab (Abb. B). Worauf die Regelmäßigkeit beruht, sei noch nicht klar, so Hatton. „Möglicherweise hängt es mit dem Kohlenstoff- und Energietransfer entlang der Nahrungskette zusammen, wie viele Forschende annehmen.“ Auch der Stoffwechsel, das Wachstum und die Fortpflanzung mariner Organismen könnten eine Rolle spielen. Klar ist jedoch: „Der Mensch hat dieses Naturgesetz der Meere gebrochen.“ Das sagt Hatton beim Blick auf die heutige Verteilung der Biomasse im Ozean. Die Studie offenbart einen dramatischen Rückgang für das obere Drittel des Größenspektrums gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter (Abb. B). Seit 1800 hat die Biomasse von Fischen und Meeressäugern um rund zwei Milliarden Tonnen abgenommen, das entspricht einem Verlust von 60 Prozent. Bei den größten Walen beträgt er sogar fast 90 Prozent. Man schätzt, dass allein im 20. Jahrhundert knapp drei Millionen Tiere getötet wurden, unter anderem zur Gewinnung von Lampenöl, Margarine oder Nitroglycerin für Munition. Zwar wird heute kein kommerzieller Walfang mehr praktiziert – mit Ausnahme von Island, Japan, und Norwegen. Doch viele Populationen sind weit entfernt von ihrer einstigen Biomasse. Auch die Auswirkungen der industriellen Fischerei auf das Ökosystem sind unübersehbar. Insbesondere große Räuber auf hohen trophischen Ebenen wie Schwert- und Thunfische oder Haie sind vielfach verschwunden.

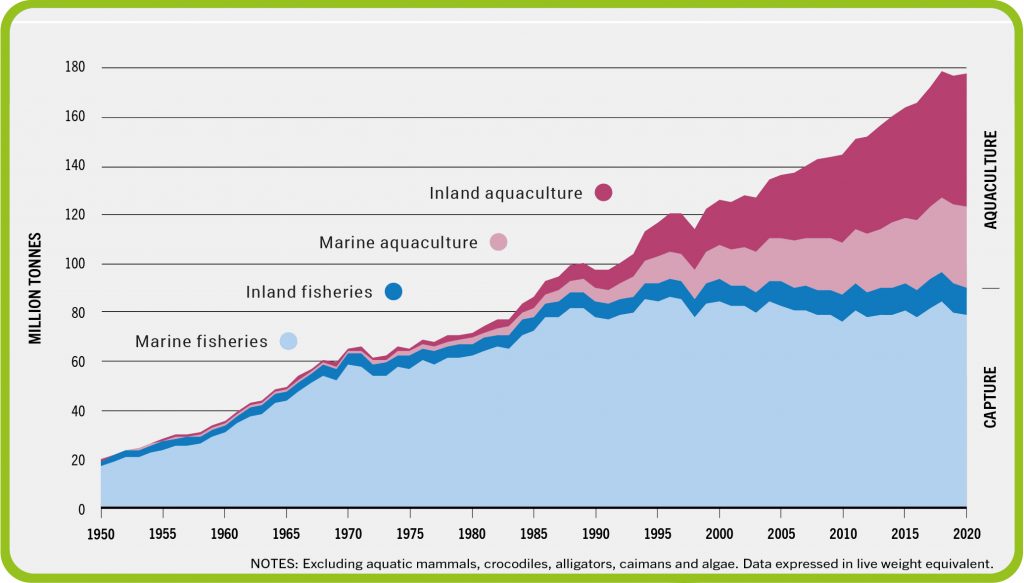

In ihrem aktuellen Fischereibericht beziffert die FAO die weltweite Produktion von Fisch und Meeresfrüchten für das Jahr 2020 auf knapp 180 Millionen Tonnen (Abb. C). Nahezu die Hälfte davon waren Wildfische aus dem Meer. Fast jeder zweite Speisefisch stammt heute aus der Aquakultur und wächst in Zuchtteichen oder in Käfigen im Meer auf. Aquakultur ist der am schnellsten wachsende Sektor der Nahrungsmittelproduktion und hat in der Vergangenheit oft zu großflächigen Umweltzerstörungen geführt. Für die Garnelenzucht etwa werden in Südostasien Mangrovenwälder abgeholzt, die wichtige Kinderstuben für Fische sind und Küsten vor Erosion schützen. Auch der Bedarf an Futterfischen und die Gewässerbelastung durch Futterreste und Fischkot sind ein Problem.

Die Fangstatistik der FAO basiert auf den offiziellen Fischereidaten, die Staaten an die UN-Behörde übermitteln. Wie hoch die tatsächlichen Fangmengen sind, ist unklar. Forschende des Projekts „Sea Around Us“ schätzen, dass ein Viertel aller gefangenen Meeresfische nicht in der FAO-Statistik auftaucht, weil sie illegal angelandet, nicht berichtet oder als Beifang wieder über Bord geworfen wurden. Zudem fehlen in der FAO-Statistik die Fangmengen kleiner Schwarmfische wie Sardinen und Heringe, die als Futtermittel wie Fischmehl oder Fischöl enden. Dabei machen diese geschätzte 25 Prozent der globalen Fangmenge aus.

Abb. C: Entwicklung von Fischfang und Aquakultur. Im Jahr 2020 wurden weltweit 90 Millionen Tonnen Meerestiere gefangen und 88 Millionen Tonnen Fischereiprodukte in Aquakultur produziert. Von der Gesamtproduktion entfallen 63 Prozent auf die Meere und 37 Prozent auf Binnengewässer.

© Verändert nach FAO: The State of World Fisheries and Aquaculture, 2022

Welche Maßnahmen könnten den Rückgang der Fischbestände aufhalten und dennoch langfristig hohe Fischereierträge sichern, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren? Experten fordern seit langem, rund ein Drittel der Meere als Schutzgebiete auszuweisen, besonders artenreiche Regionen sowie wichtige Laichgründe und Kinderstuben. Durch Abwanderung in benachbarte, nicht geschützte Gebiete könnten sich die dortigen Populationen erholen. Gleichzeitig sollten Bestände nicht bis an ihre Belastungsgrenze ausgebeutet werden, damit es nicht zum Kollaps kommt, wenn sich Umweltbedingungen verändern und die Reproduktionsrate sinkt. Nachhaltiges Fischereimanagement beinhaltet, Zielarten nicht isoliert zu betrachten, sondern auch ihre Rolle im Ökosystem zu berücksichtigen. Zum Beispiel verschwinden große Raubfische, wenn ihre Beute zu stark befischt wird. Mehr als 95 Prozent des globalen Fischfangs findet innerhalb von 200 Seemeilen vor den Küsten statt (in der sog. Ausschließlichen Wirtschaftszone). In vielen Ländern müssten Fischereigesetze verschärft und die illegale Fischerei stärker verfolgt werden.

Fortschritte gibt es beim Schutz der Hochsee, die sich an die 200-Seemeilen-Zone anschließt. Im Frühjahr 2023 haben sich die Vereinten Nationen nach jahrelangen Verhandlungen auf ein Abkommen geeinigt. Bisher war dieses riesige Gebiet, das fast 60% der Weltmeere umfasst, ein nahezu rechtsfreier Raum. Geplant ist, mindestens 30 Prozent der Weltmeere unter Schutz zu stellen. Wirtschaftliche Projekte, Expeditionen und andere Aktivitäten in den Meeren sollen zukünftig auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft und die biologische Vielfalt der Hochsee unter international verbindlichen Schutz gestellt werden. Jetzt kommt auf es auf die schnelle und ernsthafte Umsetzung in den Mitgliedsländern an.

Abbildungshinweise:

Titelbild © taylanibrahim / istock // HNBM

Abb. A: © World Ocean Review Nr. 2, maribus gGmbH, Hamburg 2013

Abb. B: © I. Hatton, MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften / CC BY-NC-SA 4.0

Abb. C: Verändert nach FAO: The State of World Fisheries and Aquaculture, 2022

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

GEOMAX Ausgabe 27, Frühjahr 2023; Autor: Dr. Tim Kalvelage; Redaktion: Dr. Tanja Fendt

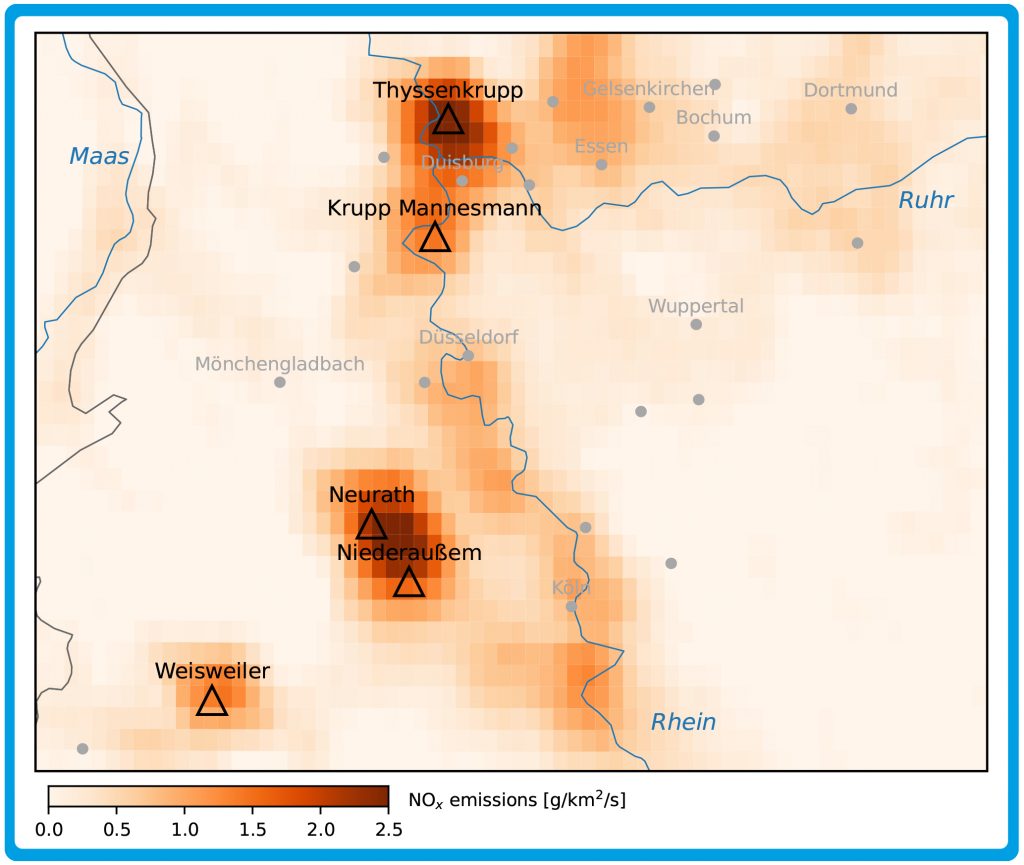

Von TROPOMI ermittelte NOx-Emissionen für das Rhein/Ruhrgebiet. Die stärksten NOx-Quellen sind die Braunkohlekraftwerke westlich von Köln sowie die Stahlwerke in Duisburg. Die Dreiecke markieren die 5 stärksten NOx-Quellen in der Region.

© S. Beirle, MPI für Chemie / CC BY-NC-ND 4.0

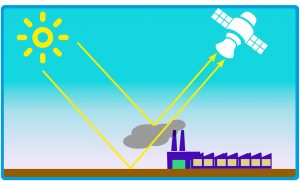

Sonnenlicht, das von der Erdoberfläche reflektiert oder in der Troposphäre gestreut wurde, trifft auf einen Sensor, der am Satelliten montiert ist und für einen bestimmten Wellenlängenbereich die Intensität des Lichts erfasst. Diese Intensität ist, im Vergleich zum ursprünglichen Sonnenlicht, bei all jenen Wellenlängen geschwächt, die von Spurengasen in der Atmosphäre absorbiert werden. Jeder Stoff zeigt dabei ein ganz charakteristisches Absorptionsverhalten. Der Grad der Schwächung in den jeweiligen Wellenlängenabschnitten ist somit ein Maß für die Menge der einzelnen Spurengase in der Atmosphäre unterhalb des Satelliten.

© S. Beirle, MPI für Chemie / CC BY-NC-SA 4.0

© MPG; HN / CC BY-NC-SA 4.0

© ESA/ATG medialab

Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid gehören zu den aktuell wichtigsten Luftschadstoffen. Zwar sind beide Substanzen nicht sehr langlebig, doch sie werden ständig neu gebildet – zum Beispiel im Verkehr, in Kraftwerken oder bei der Zementproduktion. Bodennahe Messstationen überwachen deshalb vielerorts die Luftkonzentrationen. Daneben gibt es inzwischen auch ein satellitengestütztes Messsystem, das Stickstoffdioxid erfasst. Damit ist es möglich, aus dem All größere Emissionsquellen zu erkennen und Aussagen über die Luftqualität zu machen.

So harmlos und reaktionsträge das Element Stickstoff auch ist – seine Verbindungen mit Sauerstoff sind es nicht. Die wichtigsten Vertreter dieser Stickstoffoxide, Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2), häufig auch als NOx zusammengefasst, gelten beide als Schadstoffe. NO2 etwa ist nicht nur giftig für Menschen, sondern zusammen mit NO an der Bildung von Ozon beteiligt, das ebenfalls giftig ist und darüber hinaus Ökosysteme schädigt und zur Erderwärmung beiträgt. Außerdem wandeln sich Stickstoffoxide in der Atmosphäre mittelfristig zu Salpetersäure um, die dann mit Niederschlägen auf die Erdoberfläche gelangt. Große Mengen an Nitrat-Ionen in Gewässern wiederum tragen zu deren Eutrophierung bei. Wegen all dieser Effekte zählt das Umweltbundesamt Stickstoffoxide, neben Ozon und Feinstaub, zu den aktuell relevantesten Luftschadstoffen.

NO2 reizt die Atemwege und kann auf seinem Weg in die Lunge und Blutbahnen organische Substanzen und Zelloberflächen oxidativ angreifen. Bei den ausgelösten Entzündungsreaktionen wird es selbst zum Nitrit-Ion (NO2–) reduziert. Der schädigende Effekt verstärkt zugleich die Reizwirkung anderer Luftschadstoffe. Akut kann es zu Atemnot, Husten und Bronchitis kommen. Bei wiederholtem Auftreten sind auch chronische Atemwegs- und Lungenerkrankungen möglich, wobei die Anfälligkeit für Atemwegsinfekte, eine Lungenfunktionsminderung und letztlich auch das Allergie-Risiko zunehmen.

Weil NO2 eine große Bedeutung als Luftschadstoff hat, wird seine Konzentration vielerorts überwacht. So stehen in den Städten an diversen Stellen Messstationen, in der Regel an stark befahrenen Straßen, wo das Risiko erhöht ist, dass Grenzwerte überschritten werden. Die vorläufige Auswertung der Messwerte aus 2022 zeigt, dass nur noch München und Essen den zulässigen Jahresmittelwert von 40 µg/m3 überschreiten. Im Jahr 2018 hatten noch 57 Städte in Deutschland über dem Grenzwert gelegen. Das Umweltbundesamt führt die kontinuierliche Verbesserung der NO2-Situation in den Städten vor allem auf eine sich verändernde Zusammensetzung der Fahrzeugflotte in Deutschland zurück, aus der immer mehr ältere Diesel-Modelle ausscheiden. Allerdings ist zu bedenken, dass die Grenzwerte für NO2 vor mehr als 20 Jahren festgelegt wurden und es inzwischen neue Erkenntnisse zur gesundheitlichen Auswirkungen von Luftverschmutzung gibt. Daher hat die EU-Kommission im Jahr 2022 eine neue Luftqualitätsrichtlinie vorgeschlagen und sich dabei an den deutlich strengeren Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) orientiert. Diesen WHO-Richtwert für das NO2-Jahresmittel (10 µg/m3) hielten in Deutschland rund drei Viertel aller Messstationen im Jahr 2022 nicht ein – vor allem in Ballungsräumen und Städten.

Stickstoffoxide bestehen aus Stickstoff- und Sauerstoffatomen. Beide Elemente sind zugleich die Hauptbestandteile der Luft. Stickstoff ist mit seiner Dreifachbindung zwar ein sehr stabiles und damit reaktionsträges Molekül, doch sobald der Energie-Input hoch genug ist, können N2-Moleküle mit dem Sauerstoff reagieren. Dabei entsteht zunächst NO (Abb. A, 1) und danach auch NO2 (Abb. A, 2). Auf natürliche Weise kann dieser Energie-Input von Waldbränden stammen. Oder von Blitzen, entlang derer sich dann NO und NO2 bilden. Weitere Quellen hängen mit unserer Lebensweise und unseren industriellen Prozessen zusammen. Denn praktisch überall, wo Brennstoffe bei über 1000 Grad Celsius (mit Luft) verbrannt werden, entstehen auch NOx. In Kraftwerken, Kaminöfen, Gasherdflammen – und vor allem auch im motorisierten Straßenverkehr, der laut Umweltbundesamt zumindest in Städten als Hauptquelle von Stickstoffoxiden gilt. Dabei sind insbesondere Dieselmotoren die Ursache. In Ottomotoren entstehen zwar auch Stickstoffoxide, doch sorgen die dort obligatorischen Drei-Wege-Katalysatoren für eine Rückumwandlung in elementaren Stickstoff. Auch Schiffsmotoren sind eine relevante Quelle von Stickstoffoxiden. Im Jahr 2015 etwa stammten geschätzte 13 Prozent der weltweiten Emissionen aus den Schornsteinen der globalen Schiffsflotte.

Abb. A: Reaktionen der Stickstoffoxide.

© MPG / HN

Die genannten Reaktionen (Abb. A, 1 und 2) zeigen den Entstehungsweg von zunächst NO und dann auch NO2. Die zweite Reaktion ist exotherm, weswegen das Gleichgewicht bei hohen Temperaturen zunehmend auf Seiten von NO liegt. Bei Verbrennungen entsteht aufgrund der hohen Temperaturen zunächst also vor allem NO. Doch mit der Emission in eine kühlere Umgebung kommt zunehmend auch die Weiterreaktion zum NO2 zum Tragen. Auch das bodennahe Ozon trägt zur Bildung von NO2 bei (Abb. A, 3). Die üblicherweise vorhandenen Hintergrundmengen von Ozon reichen dabei in der Regel aus, um NO schnell zu oxidieren. Das Gleichgewicht zwischen NO und NO2 unterliegt auch einem Tageszyklus. So findet tagsüber die Photolyse von NO2 statt (Abb. A, 4), die zugleich eine Nachbildung von Ozon zur Folge hat (Abb. A, 5). Die Verweilzeit von

NOx in der Atmosphäre ist üblicherweise nicht sehr lang. Dazu trägt vor allem bei, dass NO2 mit Hydroxyl-Radikalen (HO·) zu Salpetersäure reagieren kann (Abb. A, 6), die sich wiederum an Wolkenbestandteile anlagert und somit schließlich in Form von (saurem) Niederschlag aus der Atmosphäre entfernt wird. Da Hydroxyl-Radikale vor allem durch Sonnenlicht aus Ozon und Wassermolekülen gebildet werden, ist dieser Reaktionspfad tagsüber von Bedeutung. Die Lebensdauer von NOx ist bei Tageslicht daher deutlich niedriger als nachts.

Abb. B: Fernerkundung. Sonnenlicht, das von der Erdoberfläche reflektiert oder in der Troposphäre gestreut wurde, trifft auf einen Sensor, der am Satelliten montiert ist und für einen bestimmten Wellenlängenbereich die Intensität des Lichts erfasst. Diese Intensität ist, im Vergleich zum ursprünglichen Sonnenlicht, bei all jenen Wellenlängen geschwächt, die von Spurengasen in der Atmosphäre absorbiert werden. Jeder Stoff zeigt dabei ein ganz charakteristisches Absorptionsverhalten. Der Grad der Schwächung in den jeweiligen Wellenlängenabschnitten ist somit ein Maß für die Menge der einzelnen Spurengase in der Atmosphäre unterhalb des Satelliten.

© S. Beirle, MPI für Chemie / CC BY-NC-SA 4.0

Inzwischen lässt sich NO2 auch durch Fernerkundung messen. Sie erfolgt über Satelliten, an denen geeignete Messapparaturen installiert sind. Seit 1970 gibt es solche Messungen aus dem All, seit den 1990er-Jahren kann mit ihnen auch NO2 erfasst werden. Dabei macht man sich zunutze, dass NO2-Moleküle in einem bestimmten Spektralbereich einen Teil des Sonnenlichts absorbieren. Die resultierende Abschwächung der Intensität im entsprechenden Wellenlängenabschnitt lässt sich mit der Messeinrichtung an Bord des Satelliten registrieren (Abb. B).

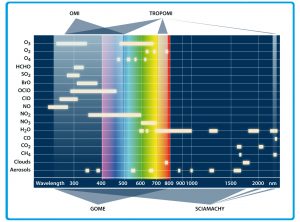

Seit 2017 steht für die Fernerkundung der Copernicus Sentinel 5 Precursor Satellite (S5P) zur Verfügung. Dieser umrundet die Erde in 824 Kilometern Höhe und trägt das Tropospheric Monitoring Instrument (TROPOMI). Dessen Sensorfeld erfasst Wellenlängenbereiche zwischen 200 und 2400 Nanometern (Abb. C). Dies schließt also den UV-Bereich, das sichtbare Licht sowie Nahinfrarot-Strahlung ein. In diesem relativ großen Spektralbereich weisen neben NO2 noch viele weitere Stoffe charakteristische Absorptionsmuster auf, wie zum Beispiel Ozon, Formaldehyd, Wasserdampf, Methan und Kohlenstoffmonoxid.

Abb. C: Messung von Spurengasen. Spektralbereiche für TROPOMI und früher genutzte Instrumente. Die hellen Balken zeigen die Absorptionsbereiche verschiedener Atmosphären-Spurenstoffe.

© European Space Agency – ESA

Das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz hat eine lange Tradition in der Entwicklung satellitengestützter Messkonzepte. Heute beschäftigt sich die Forschungsgruppe Satelliten-Fernerkundung unter der Leitung von Thomas Wagner vor allem mit der Erfassung von Luftschadstoffen, darunter auch NO2. In den vergangenen Jahren konnte das Team um Wagner mit immer besser räumlich aufgelösten Messdaten arbeiten. Dazu hat auch die neueste Satellitengeneration mit dem Messgerät TROPOMI beigetragen, das eine räumliche Auflösung von ca. 5 km hat. TROPOMI misst bei einem Überflug das rückgestrahlte Licht von einem 2600 Kilometer breiten Ausschnitt der Erdoberfläche. Es kann mit täglich 14 Umrundungen fast die gesamte Erdoberfläche abscannen. „Jeden Tag liefert TROPOMI also für jeden Punkt der Erde Messdaten“, schwärmt Wagner. Die Forschenden rechnen die von TROPOMI registrierte Absorption in Stoffmengen um und geben diese zum Beispiel in der Einheit „Anzahl Moleküle je Quadratzentimeter“ an. Diese Größe bezeichnet die vertikal integrierte atmosphärische Konzentration. Eine echte Konzentrationsangabe etwa für die Luft direkt am Erdboden lässt sich daraus nur bedingt ableiten: Da der Satellit Strahlung erfasst, die die gesamte Luftsäule zwischen Satellit und Erde durchlaufen hat, kann das Messsystem keine Aussage über die Höhe machen, in der sich die jeweiligen NO2-Moleküle befinden. Jedes NO2-Molekül in dieser Säule trägt zur Absorption bei, egal ob es sich direkt am Boden, in tausend Metern Höhe oder in der Stratosphäre befindet. Die Forschenden berechnen dann den Anteil des NO2 in der Troposphäre aus der Gesamtmessung.

Die Satellitendaten erlauben es, große lokale Emissionsherde wie zum Beispiel Kraftwerke oder Zementwerke zu identifizieren. Dazu bedarf es allerdings eines besonderen Rechenkniffs, den Steffen Beirle aus der Forschungsgruppe von Thomas Wagner vor einigen Jahren entwickelte. Dabei werden die gefundenen NO2-Mengen unter anderem noch mit den herrschenden Windverhältnissen zum sogenannten NO2-Fluss verrechnet. Danach schaut man, ob dieser NO2-Fluss an bestimmten Stellen abrupt zunimmt. „Das ist ganz so, wie der Wasserfluss im Rhein bei Mainz einen Sprung macht und hinter der Main-Mündung höher liegt als vor ihr“, veranschaulicht Beirle seinen Ansatz. Der Physiker hat sein Verfahren auch schon auf die weltweiten TROPOMI-NO2-Absorptionsdaten angewandt. Dabei hat er mehr als 1000 Emissionsquellen sichtbar gemacht – einige davon auch in Deutschland (Abb. D).

Abb. D: Emissionsquellen. Von TROPOMI ermittelte NOx-Emissionen für das Rhein/Ruhrgebiet. Die stärksten NOx-Quellen sind die Braunkohlekraftwerke westlich von Köln sowie die Stahlwerke in Duisburg. Die Dreiecke markieren die 5 stärksten NOx-Quellen in der Region.

© S. Beirle, MPI für Chemie / CC BY-NC-ND 4.0

Mit Daten von der arabischen Halbinsel gelang Beirle auch noch etwas anderes. Dort hatte er im Großraum der saudiarabischen Hauptstadt Riad sechs punktuelle Emissionsquellen nachgewiesen, von denen vier den Standorten von Erdölkraftwerken und zwei denen von Zementwerken entsprachen. Aus dem Grad, wie die NO2-Mengen mit zunehmender Entfernung von diesen Quellen abnahmen, konnte er auch die mittlere Lebensdauer eines NO2-Moleküls ableiten. Sie lag bei etwa vier Stunden. „Diese Berechnung ist aber nur gelungen, weil Riad mitten in der Wüste liegt und es außerhalb der Stadt so gut wie keinen weiteren NO2-Eintrag mehr gibt. Die Methode ist daher nicht automatisch etwa auf deutsche Ballungsräume übertragbar“, betont der Max-Planck-Forscher. Mit den TROPOMI-Daten zur NO2-Absorption lässt sich auch der globale Schiffsverkehr sichtbar machen. So gelang es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Niederlanden, Griechenland und China, die Routen einzelner Schiffe im zentralen Mittelmeer darzustellen. Auch sie kombinierten die gefundenen Messwerte mit Windgeschwindigkeiten. Im Anschluss verglichen sie die so ermittelten Fahrtverläufe mit den tatsächlichen Routen der zu dieser Zeit im Mittelmeer fahrenden Schiffe – und gelangten zu guten Übereinstimmungen.

Je zuverlässiger die satellitengestützte Erfassung wird, desto breiter werden die Anwendungsfelder. Thomas Wagner und Steffen Beirle sind sich sicher, dass die Kenntnis von NO2-Quellen und -Mengen zukünftig dabei helfen wird, internationale Kataster anzulegen. „In Deutschland kennen wir die wesentlichen Emissionsquellen und können die freigesetzten Stickoxidmengen auch einigermaßen gut kalkulieren“, so Beirle. „Aber für viele Länder gibt es nur sehr grobe Schätzungen der Mengen und keinerlei Kenntnis über die räumliche Verteilung der Emissionen.“ Außerdem könnten Chemikerinnen und Chemiker mithilfe von TROPOMI-Daten Stoffkreisläufe sowie Stofftransporte in der Atmosphäre noch genauer modellieren. Ohnehin hat das Mainzer Max-Planck-Team noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Derzeit freuen sich die Forschenden auf geostationäre Satelliten, die fest über einer bestimmten Koordinate „stehen“ – und somit tagsüber kontinuierlich Messdaten vom selben Ausschnitt liefern. „Damit wäre es erstmals möglich, auch zu bestimmten Uhrzeiten, zum Beispiel zur Rushhour, die NO2-Konzentration zu ermitteln“, sagt Steffen Beirle.

Abbildungshinweise:

Titelbild © ESA/ATG medialab

Abb. A: © MPG / HN

Abb. B: © S. Beirle, MPI für Chemie / CC BY-NC-SA 4.0

Abb. C: European Space Agency – ESA

Abb. D: © S. Beirle, MPI für Chemie / CC BY-NC-ND 4.0

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

TECHMAX Ausgabe 32, Frühjahr 2023; Autor: Dr. Karl Hübner; Redaktion: Dr. Tanja Fendt

Industrieller Fisch- und Walfang haben die großen Tiere des Meeres dezimiert

Abb. 1: Das Meer gerät aus dem Gleichgewicht

Bevor der Mensch Fischerei und Walfang industriell betrieb, war das Leben in den Ozeanen in Balance: Jede Gewichtsklasse von Lebewesen brachte in etwa die gleiche Biomasse auf die Waage – eine Milliarde Tonnen. Der Grund: Von den kleineren, leichteren Organismen gibt es entsprechend mehr Individuen. So wogen zu Beginn der industriellen Ausbeutung der Meere im Jahr 1850 zum Beispiel alle Fische der Ozeane, die ein Gewicht zwischen 10 und 100 Kilogramm haben, zusammen genauso viel wie das Meeresplankton zwischen 10 und 100 millionstel Gramm. Heute besteht dieses Gleichgewicht nicht mehr.

Abb. 2: Die Meere werden immer leerer

Die Masse der kommerziell verwertbaren Fische (> 10 Gramm, 0–200 Meter Tiefe) ist seit 1850 um 66 Prozent gesunken. 1996 erreichte die Fischerei ihren Höhepunkt: 130 Millionen Tonnen Fisch wurden damals aus dem Meer geholt. Seitdem gehen die Fangmengen trotz immer höheren Aufwands in der Fischerei kontinuierlich zurück.

Abb. 3: Die Wale verschwinden

1850 lebten 340 000 Blauwale in den Ozeanen, heute gibt es noch 10 000 dieser Tiere. Das ist ein Rückgang von 97 Prozent.

Die Grafiken sind Ausschnitte aus der Infografik des Magazins Max-Planck-Forschung 04/2021

Alle Grafiken: © MPG / GCO

Weitere Hintergrundinformationen (mpg.de):

Verteilung der Biomasse von Meereslebewesen