Jedes wild lebende Tier steht Tag für Tag vor der Herausforderung, genügend Futter zu finden. Dabei schwanken die zur Verfügung stehenden Futter-Ressourcen im Lauf des Jahres sehr stark: Die Waldspitzmaus hat eine einzigartige Strategie, um mit diesen Veränderungen umzugehen: Im Winter, wenn das Nahrungsangebot knapp ist, schrumpfen ihr Schädel und mit ihm ihr Gehirn sowie einige andere Organe deutlich. Das hilft ihr, Energie zu sparen. Wird es wärmer, wachsen Schädel, Gehirn und Organe wieder. Und das ist längst nicht alles, was die Spitzmaus so besonders macht! Dina Dechmann vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie gibt einen Einblick in das einzigartige Leben der kleinen Raubtiere.

Audiodatei | 20 min, Mai 2024

© MPG / CC BY-NC-ND 4.0

Datenschutzhinweis: Mit dem Klick auf den Play-Button starten Sie ein YouTube-Video. Vorher werden keine Daten an YouTube übertragen.

YouTube-Link: https://youtu.be/byaYYglUjhM

Angst ist durchaus ein sinnvolles, ja lebenswichtiges Gefühl, denn es löst ein entsprechendes Schutzverhalten aus. Wenn die Angst vor bestimmten Objekten oder Situationen aber überhandnimmt, dann kann sie zur Gefahr für die eigene Gesundheit werden. Krankhafte Angst liegt dann vor, wenn Menschen bei Ängsten nicht in der Lage sind, ihre Gedanken und Gefühle kontrollieren zu können. So empfinden manche Menschen zum Beispiel übertriebene Angst beim Anblick von Spritzen und lassen sich deshalb nicht impfen. Wird Angst übermächtig, sprechen Forscherinnen und Forscher von einer Phobie. Aber was ist das eigentlich genau? Ab wann entwickelt sich Angst zu einer krankhaften Angststörung? Was kann man dagegen tun? Und – was hat das alles mit Virtual Reality zu tun? Das wollen wir uns in diesem Video genauer anschauen.

[Dauer des Videos: 17 min]

Themen im Video: Evolutionäre Vorteile von Angst / Definition Phobie / Entstehung von Angst (Gehirnregionen) / Messung von Angst (Methoden) / Behandlung von Phobien

Datenschutzhinweis: Mit dem Klick auf den Play-Button starten Sie ein YouTube-Video. Vorher werden keine Daten an YouTube übertragen.

© Susanne Richter / pixelio

Nicht nur Menschen zieht es in die Städte – auch viele Tiere siedeln sich hier an. Auf ihr Verhalten hat das Stadtleben teils gravierende Auswirkungen. So singen etwa Stadtvögel lauter als ihre Artgenossen auf dem Land, um den Umgebungslärm zu übertönen. Für Forscher wie Henrik Brumm vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen sind Städte das ideale Freilandlabor. Hier können sie in Echtzeit beobachten, wie der Mensch die Evolution von Arten beschleunigt.

[5 min; deutsch]

Podcast vom 12. Juli 2013 © detektor.fm

Datenschutzhinweis: Mit dem Klick auf den Play-Button starten Sie ein YouTube-Video. Vorher werden keine Daten an YouTube übertragen.

YouTube-Link: https://youtu.be/jiLCizQ8KVw

Schwarmintelligenz, auch kollektive Intelligenz oder Gruppenintelligenz genannt, ist ein emergentes Phänomen. Das bedeutet: Mehrere Elemente können gemeinsam neue Eigenschaften oder Fähigkeiten herausbilden, obwohl die einzelnen Elemente alleine diese gar nicht besitzen. Wie das genau funktioniert und was das mit uns Menschen und sogar dem Internet zu tun hat, darum geht es in diesem Video.

[Dauer des Videos: 10 min]

Datenschutzhinweis: Mit dem Klick auf den Play-Button starten Sie ein YouTube-Video. Vorher werden keine Daten an YouTube übertragen.

Dank neuester Radiotelemetrie- und Mikrologgertechnik, mit der man die Lichtintensitäten messen kann, denen freilebende Vögel in den Städten ausgesetzt sind, untersuchen die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell, wie künstliches Licht die tages- und jahreszeitliche Organisation von Singvögeln verändert.

© Christian Ziegler, MaxCine / CC BY-NC-SA 4.0

Die Illustration einer typischen kollaborativen Jagd bei Taï Schimpansen zeigt die räumliche Anordnung der verschiedenen Rollen. Die Nummerierung entspricht der Reihenfolge, in welcher sich die Rolleninhaber an der Jagd beteiligen.

© D. Budimlic, MPG / CC BY-NC-SA 4.0

© Susanne Richter / Pixelio

In den kommenden Jahrzehnten wird die weltweite Verstädterung weiter zunehmen. Während 1950 erst 30 Prozent der Menschen in Städten lebten, war es 2007 bereits die Hälfte. Für 2030 wird mit mehr als 60 Prozent und für 2050 mit 75 Prozent gerechnet*. In absoluten Zahlen bedeutet dies eine Verdopplung der Stadtbevölkerung zwischen 2007 und 2050 von 3,3 auf 6,8 Milliarden Menschen. Städte werden damit der unmittelbare Lebens- und Erfahrungsraum für die Menschen sein. Dabei gilt die Stadt als die naturfernste Form der anthropogenen Landnutzung – nirgends wirkt der menschliche Fußabdruck so stark wie in großstädtischen Ballungsgebieten. Trotzdem zieht es nicht nur immer mehr Menschen in die Stadt…

Städte sind so attraktiv, dass Artenreichtum und Häufigkeit beispielsweise von Vögeln mit zunehmender Größe der Städte stark ansteigen und nicht etwa abnehmen. So ist Berlin mit fast 140 Brutvogelarten die vogelreichste Stadt Deutschlands, gefolgt von Hamburg, München und Köln. Innerhalb des Berliner Stadtgebiets kommen etwa zwei Drittel aller in Deutschland beheimateten Vogelarten als Brutvögel vor. Und dabei ist der Vogelreichtum der Großstädte beileibe kein deutsches, sondern ein weltweites Phänomen. Bezogen auf die Flächengröße sind Städte erheblich reicher an Vogelarten; die Zahlen liegen 15 Prozent oder mehr über den Erwartungswerten. Mit anderen Tiergruppen verhält es sich ähnlich, soweit dazu entsprechende Untersuchungen vorliegen. Und auch bei wild wachsenden Pflanzen zeigen zahlreiche Studien der vergangenen Jahre eine unerwartet große städtische Vielfalt. Sie übertrifft die freie Umgebung der Städte nicht selten um das Doppelte. Mit 230 wild wachsenden Pflanzenarten pro Quadratkilometer ist die Berliner Innenstadt artenreicher als der Stadtrand und vor allem als das Umland.

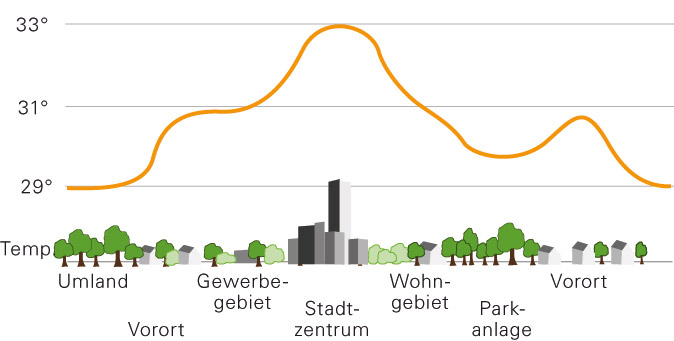

Verschiedene Aspekte wie u.a. die größere Strukturiertheit der Stadt und ein wärmeres Innenklima begünstigen diese Entwicklung. Kommen wir zunächst auf das wärmere Stadtklima zu sprechen: Verschiedene Faktoren führen dazu, dass sich die Innenstädte stärker erwärmen als das Umland. In heißen Sommermonaten kann es daher zu Hitzestress und nächtlichem Wärmestau kommen; in den Wintermonaten hingegen sind die Frostzeiten verglichen mit dem Umland kürzer, insgesamt verlängern sich die Vegetationszeiten (Abb. A). Das kann für Vögel von Vorteil sein: Kleinvögel beispielsweise leben mit Körperinnentemperaturen von mehr als 40 Grad Celsius. Sofern sie entsprechend ergiebige Nahrungsquellen zur Verfügung haben, können sie extreme Temperaturunterschiede überstehen. Der Zaunkönig gleicht in eisigen Winternächten, wenn die Außentemperatur unter minus 20 Grad Celsius absinkt, einen Temperaturunterschied von 60 Grad und mehr aus. Dieses intensive „Heizen“ kostet jedoch viel Energie. Der Aufenthalt in den wärmeren Städten während der Kältephasen des Winters reduziert daher zweifellos seinen Aufwand zur Lebenserhaltung. Hinzu kommt vielerorts die Fütterung an Vogelhäuschen, die viele Vögel gerade im Winter in die Städte wechseln lässt.

Abb. A: Stadtklima im Sommer

© wiki commons Quelle: NOAA

Verglichen mit dem offenen Land oder mit größeren Wäldern sind Städte zudem außerordentlich divers strukturiert: Auf engstem Raum grenzen Gebäude unterschiedlicher Größe und Höhe an kurzrasige Freiflächen, Baumbestände oder Hecken; sonnige warme Südlagen wechseln mit kühlen, feuchten Schattenzonen und häufig gibt es auch kleinere oder größere Gewässer. Damit können die Städte als Ganzes nahezu alle Haupttypen von Lebensräumen einer Großregion aufweisen – wenngleich in einem in der Regel flächenmäßig geringerem Umfang. Diese Strukturiertheit ist einer der wichtigsten Faktoren, die den überraschend hohen Artenreichtum in der Stadt ermöglichen. Verschiedene Forschungsarbeiten zeigen, dass Strukturvielfalt Artenvielfalt nicht nur fördert, sondern oft sogar entscheidend bedingt. Das hat auch damit zu tun, dass unterschiedliche Biotope zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich produktiv sind. Setzen sie sich wie Mosaiksteine zusammen, ermöglichen sie eine viel höhere Diversität als großflächig einheitliche Biotope. Dass die einzelnen Strukturelemente an Ort und Stelle oft nur sehr kleinflächig ausgebildet sind, schmälert ihre Wirkung dabei nicht.

Allerdings bergen solche „Inselbiotope“ auch ein Risiko: Die Wahrscheinlichkeit wieder auszusterben, nimmt stark zu, wenn das Biotop weiter verkleinert wird. Kleinstbiotope beherbergen deshalb auf Dauer weit weniger Arten als Ausschnitte dieser Größe in einem großflächig zusammenhängenden Lebensraum. Die Vorkommen müssen aber nicht „ortsstabil“ sein, um sich im Stadtgebiet erhalten zu können. Anders als auf dem Land, wo die Flächen extrem bewirtschaftet werden, entstehen in der Stadt schnell freie Flächen, die sich ohne Vorgabe durch den Menschen entwickeln dürfen. Durch die geringfügigen Entfernungen in der Stadt wird zudem die Isolationswirkung von Kleinstbiotopen wieder kompensiert: Lokales Aussterben kommt zwar häufig vor, rasche Wiederansiedlung aber auch; die Stadt lässt viel mehr Dynamik zu als das Land. Zusammen mit der Vielfalt der Strukturen erhält sie so die Diversität der Arten.

Und es gibt noch einen weiteren Vorteil für das Leben in der Stadt: In den Städten sind die Flächen nicht überdüngt. Hier wird höchstens in Kleingärten oder auf besonderen Rasenflächen punktuell bis kleinräumig Dünger eingesetzt. Deshalb bleiben in den Städten vielfach magere, nährstoffarme Zustände erhalten oder können, wenn ein Gelände frei gemacht wird, entsprechend länger anhalten. Die Überdüngung beschert uns auch eine Umkehr der klimatischen Verhältnisse: War es früher auf dem Land warm und trocken, so führt das rasche und dichte Aufwachsen der Pflanzendecke hier zu einem kühlen und feuchten Kleinklima. Hingegen fördert die Bodenversiegelung sowie die verstärkte Wärmeaufnahme und -abstrahlung der Gebäude in der Stadt trocken-warme Bedingungen, die gerade für viele Insekten und Kleinstlebewesen vorteilhaft sind. Der Artenreichtum der Städte hängt somit in beträchtlichem Umfang auch davon ab, ob die Biotope nährstoffarm bleiben.

In seinem Buch Vom Lachen und Vergessen schreibt Milan Kundera vor bald 40 Jahren: „Im Verlauf der letzten zweihundert Jahre verließ die Amsel den Wald und wurde zum Stadtvogel. Zunächst in Großbritannien, dort bereits Ende des 18. Jahrhunderts, wenige Jahrzehnte später bei und in Paris sowie im Ruhrgebiet. Das neunzehnte Jahrhundert dann sah die Amsel eine europäische Stadt nach der anderen erobern. In Wien und Prag nistet sie seit ca. 1900, weiter südöstlich – in Budapest, Belgrad, Istanbul – tut sie inzwischen desgleichen. […] Ob Böhmen von Kelten oder Slawen bewohnt wird, ob Bessarabien von den Rumänen oder Russen beherrscht wird, das kann der Erdkugel ziemlich gleichgültig sein. Verrät jedoch die Amsel ihre ursprüngliche Natur, um dem Menschen in seine künstliche, widernatürliche Welt zu folgen, hat sich etwas in der Grundordnung auf unserem Planeten geändert.“

War die mittelalterliche Stadt noch dicht zugebaut und von Mauern umgeben, so ändert sich das Stadtbild zum Ende des 18. Jahrhunderts; die Städte beginnen, sich mit dem Umland zu verzahnen. Diese Entwicklung schaffte die Brücke und damit die Möglichkeit für die Amsel – aber auch andere Tier- und Pflanzenarten –, in die Stadtnatur einzuwandern. Die Steigerung der Häufigkeit um mehr als den Faktor zehn zwischen Wald- und Stadtamseln zeigt, wie sehr es sich für die Amsel „gelohnt“ haben muss, in die Städte einzuwandern. Höchstwerte in der Amselhäufigkeit werden dabei vor allem auf Friedhöfen und in Gartenstadtbereichen erreicht – also dort, wo der Boden gut zugänglich ist, sei es durch offene Erde oder durch Rasenpflege. Denn ihre Hauptnahrung sind Regenwürmer und Insektenlarven. Die Verstädterung der Amsel stellt einen Evolutionsvorgang dar, der innerhalb von rund zweihundert Jahren ablief – und nach wie vor nicht abgeschlossen ist, denn unsere Städte verändern sich weiterhin ganz erheblich.

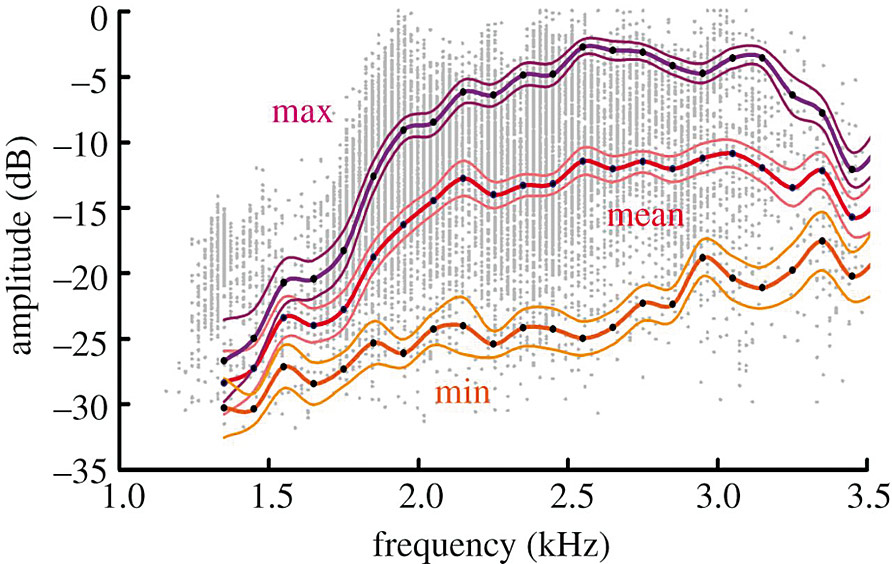

Für Wissenschaftler sind sie daher ideale Freilandlaboratorien, um wertvolle Erkenntnisse über die evolutionären Veränderungen von Arten zu sammeln. Tiere, wie die Amsel, profitieren deutlich vom Lebensraum Stadt durch das wärmere Mikroklima und durch das erhöhte Nahrungsangebot. Auf der anderen Seite aber sind sie auch vielen neuen und potenziell stressvollen Situationen ausgesetzt. „Dazu gehört zum Beispiel der erhöhte Lärmpegel durch den starken Stadtverkehr“, erklärt Henrik Brumm, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen. Um Paarungspartner anzulocken und ihr Revier zu verteidigen, singen Rotkehlchen bis in die Nacht hinein, wenn der Feierabendverkehr und der damit einhergehende Straßenlärm abgeflaut sind. Amseln – das fanden die Max-Planck-Forscher bei einem Vergleich zwischen Wald- und Stadtamseln heraus – benutzen in der Stadt bevorzugt hohe Tonlagen, in denen sie besonders laut singen können, um so die akustische Überlagerung durch den umgebenden Straßenlärm abzuschwächen (Abb. B).

Abb. B: Um der akustische Überlagerung durch den Straßenlärm zu entkommen, bevorzugen Amseln hohe Tonlagen (höhere Frequenz), in denen sie besonders laut singen können (erhöhte Amplitude). Die jeweilige Spitzenfrequenz im Minimum-, Maximum- und Durchschnittsbereich ergibt sich aus dem ermittelten Amplitudendurchschnitt aller Amselmännchen. Die individuellen Messwerte sind grau eingetragen.

© Quelle: Nemeth et al., Bird song and anthropogenic noise: vocal constraints may explain why birds sing higher-frequency songs in cities, Proceedings of the Royal Society B

Auch künstliches Licht hat Einfluss auf den Vogelgesang. Eigentlich müsste man sogar von „Lichtverschmutzung“ sprechen. Denn Straßenlaternen, Ampeln, und Schaufensterbeleuchtung lassen unsere Nächte immer heller werden – teilweise so hell, dass man Kunderas Roman ohne Probleme mitten in der Nacht auf der Straße lesen könnte. Die Menschen schützen sich vor dem nächtlichen Kunstlicht, indem sie ihre Fensterjalousien herunterlassen. Doch welchen Einfluss hat das Licht der Straßenlaternen auf das Verhalten von Tieren? Bekannt ist, dass die Änderung der Tageslänge, auch Photoperiode genannt, eines der wichtigsten Umweltsignale für die Steuerung tageszeitlicher Rhythmen, wie zum Beispiel den Schlaf-Wach-Zyklus, sowie saisonaler Rhythmen wie Brutzeit, Mauser oder Winterschlaf ist. Weil die innere biologische Uhr durch künstliche Beleuchtung durcheinander gerät, sind tagaktive Tiere morgens früher oder bis in die Abendstunden hinein aktiv.

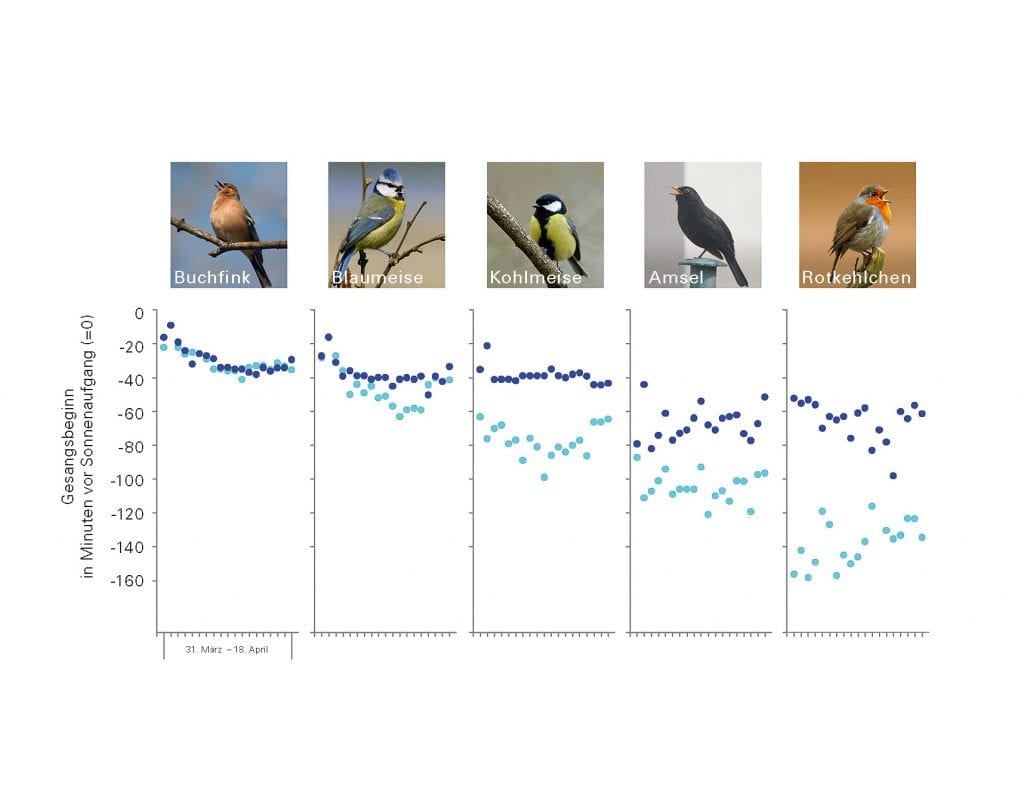

Dreieinhalb Monate lang – vom Winter bis zum Beginn der Brutsaison – hat das Team um Bart Kempenaers, Direktor am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen, die tägliche Gesangsaktivität verschiedener Singvogelarten an verschiedenen Standorten aufgezeichnet, von denen die Hälfte nachts von Straßenlaternen beleuchtet war (Abb. C). Künstliches Nachtlicht hatte dabei offenbar den größten Effekt auf Rotkehlchen und Amsel: „Beide singen natürlicherweise lange vor Sonnenaufgang und werden daher von künstlichem Licht am stärksten beeinflusst“, so Kempenaers. Darüber hinaus änderte sich aber auch das saisonale Verhaltensmuster. So begannen etwa Amseln unter dem Einfluss von Kunstlicht auch früher im Jahr mit ihrem morgendlichen bzw. abendlichen Gesang. Die Wissenschaftler erwarten, dass die saisonale Verschiebung des Gesangs auch Konsequenzen für die Fitness der Tiere hat: Eine höhere Fitness würde bedeuten, dass die Vögel durch ihren veränderten Rhythmus mehr Nachkommen haben, beispielsweise dadurch, dass sie früher im Jahr brüten. Die Verschiebung könnte allerdings auch nachteilig sein und die Fitness reduzieren – etwa wenn um diese Zeit noch nicht genügend Futter für die Jungen verfügbar ist und sich ihre Sterberate somit erhöht.

Abb. C: In der Nähe von Straßenlampen (hellblaue Kreise) beginnen man-che Vogelarten früher zu singen als ohne künstliche Beleuchtung (dunkelblau). Während Blaumei-sen (2.v.li.) etwa 15 -20 Minuten früher zu singen beginnen, ist der Unterschied bei den Arten, die von Natur aus früh singen, besonders ausgeprägt: Rotkehlchen (re.) und Amsel (2. v.re.) – sie beginnen fast eine Stunde früher zu singen. Beim Buchfink (li.) dagegen hat künstliches Licht keinerlei Einfluss auf den Start des Gesangs.

© 2010 Current Biology 20: 1735-1739, Elsevier Ltd.

Zumindest mehren sich die Hinweise, dass Amseln unter dem Einfluss des künstlichen Lichts früher fortpflanzungsbereit werden. Und das obwohl die Lichtintensitäten, denen die Tiere durchschnittlich in der Nacht ausgesetzt sind, mit 0,2 Lux sehr gering sind – nur ein Dreißigstel dessen, was eine typische Straßenlampe ausstrahlt (Abb. D). Doch selbst so geringe Werte reichen aus, um die Keimdrüsen männlicher Amseln früher reifen zu lassen. Jesko Partecke, der am Radolfzeller Teil des Max-Planck-Instituts für Ornithologie arbeitet, hat gefangene Stadt- und Waldamseln über zehn Monate nachts einer Beleuchtungsstärke von 0,3 Lux ausgesetzt: „Die Resultate waren erstaunlich: Die Hoden der Vögel wuchsen im Durchschnitt fast einen Monat früher als bei Tieren, die nachts in Dunkelheit schliefen“, erzählt Partecke. Und auch der Testosteronwert im Blut – ebenfalls ein Indikator für die Fortpflanzungsbereitschaft der Männchen – stieg früher an. Die Tiere mit Nachtlicht zeigten darüber hinaus nicht nur ein verfrühtes Fortpflanzungsverhalten, sondern sie mauserten auch gegen Ende der Brutzeit viel früher als die Vögel mit dunklen Nächten. „Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass das Kunstlicht, welches wir in Städten vorfinden, die jahreszeitliche Organisation von Wildtieren drastisch verändern kann“, so der Biologe.

Abb. D: Dank neuester Radiotelemetrie- und Mikrologgertechnik, mit der man die Lichtintensitäten messen kann, denen freilebende Vögel in den Städten ausgesetzt sind, untersuchen die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell, wie künstliches Licht die tages- und jahreszeitliche Organisation von Singvögeln verändert.

© Christian Ziegler, MaxCine / CC BY-NC-SA 4.0

Die zunehmende Verstädterung unserer Umwelt hat die Lebensbedingungen vieler Tiere deutlich verändert. Sie müssen sich nicht nur physisch, sondern auch in ihrem Verhalten an neue, vom Menschen geprägte Lebensbedingungen anpassen. Die Amsel ist ein Paradebeispiel dafür. Ursprünglich ein scheuer Waldvogel, gehört sie heute zu den häufigsten Vogelarten in unseren Städten. Der neue Lebensraum hat das Verhalten der Tiere auf vielfältige Weise verändert: Stadtamseln ziehen im Winter seltener in den Süden, sie brüten früher und leben enger mit Artgenossen zusammen – und sie sind stressresistenter. So zeigen Stadtamseln im Experiment unter akutem Stress eine deutlich verminderte hormonelle Stressantwort als Waldamseln. Unter normalen, d.h. „stressfreien“ Bedingungen unterscheidet sich diese nicht.

„Die Ergebnisse belegen, dass das Stadtleben verhaltensphysiologische Mechanismen, die zum Überleben notwendig sind, in Wildtieren deutlich verändert“, erklärt Partecke. Tiere, die in Städten leben, würden unter den urbanen Bedingungen leiden, wenn sie ihre physiologische Stressantwort nicht den Stadtbedingungen angepasst hätten. Denn während die unmittelbare, aber kurzzeitige Ausschüttung von Stresshormonen hilft, auf den akuten Stressfaktor schnell zu reagieren, können chronisch erhöhte Hormonwerte unter anhaltenden Stresssituationen erhebliche gesundheitliche Folgen haben. Eine reduzierte hormonelle Stressantwort könnte daher allgegenwärtig und vermutlich bei vielen Tierarten erforderlich sein, die in Städten erfolgreich leben. „Der Unterschied in der hormonellen Stressantwort zwischen Stadt- und Waldamseln ist wahrscheinlich das Ergebnis der extremen Selektionsfaktoren in der Stadt, wodurch jene Individuen einen Vorteil erlangen, die besser mit den urbanen Stressfaktoren zurechtkommen“, so der Max-Planck-Forscher. Das gilt vermutlich auch für den Menschen – nicht jeder möchte ein „Stadtneurotiker“ werden.

Abbildungshinweise:

Titelbild: Amsel © Susanne Richter / pixelio

Abb. A: Stadtklima im Sommer © wiki commons Quelle: NOAA

Abb. B: Tonhöhe vs. Lautstärke © Nemeth et al., Bird song and anthropogenic noise: vocal constraints may explain why birds sing higher-frequency songs in cities, Proceedings of the Royal Society B

Abb. C: Gesang vor Sonnenaufgang © 2010 Current Biology 20: 1735-1739, Elsevier Ltd.

Abb. D: Mikrosender auf Vogelrücken © Christian Ziegler, MaxCine / CC BY-NC-SA 4.0

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

BIOMAX Ausgabe 32, Frühjahr 2016; Autorin: Christina Beck; Redaktino: Tanja Fendt

Diese Ausgabe wird nicht mehr aktualisiert und steht nur noch als PDF-Datei im Archiv zur Verfügung.