Wenn es um Maßnahmen gegen den Klimawandel geht, stehen häufig technische Lösungen im Vordergrund: Maschinen, die CO₂ aus der Luft filtern, spezielle Baustoffe oder Speicheranlagen. Dabei gerät leicht aus dem Blick, dass die Natur selbst eine starke Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel sein kann. Wälder, Moore und Ozeane nehmen seit Millionen von Jahren Kohlenstoffdioxid auf – und könnten auch jetzt eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Erderwärmung spielen. Sönke Zaehle vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie spricht mit Wissenschaftsjournalistin Alice Lanzke darüber, warum diese Senken so wichtig sind, wie sie sich verändern und was für ihren Schutz nötig ist.

Audiodatei | 20 min, Juni 2025

© MPG / CC BY-NC-ND 4.0

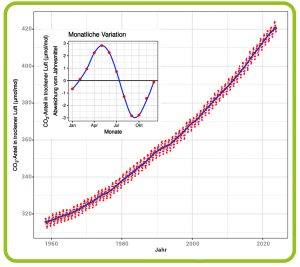

Im Jahr 1958 installierte der amerikanische Chemiker Charles D. Keeling ein Messgerät für Kohlenstoffdioxid (CO2) auf dem Vulkan Mauna Loa auf der Insel Hawaii. Das Gerät stand in rund 3.400 Metern Höhe, weit weg von störenden CO2-Quellen wie Industriegebieten. Keeling wollte den CO2-Gehalt der Atmosphäre bestimmen. Bis dahin gab es dazu nur ungenaue und widersprüchliche Daten. Daher war unklar, ob sich das Treibhausgas durch das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle in der Atmosphäre anreichert. Viele Forschende vermuteten, das dabei freigesetzte CO2 würde vom Ozean geschluckt. Die vom Menschen verursachte Erderwärmung war damals bloß eine Theorie.

Keeling machte zwei Entdeckungen: Zum einen stellte er fest, dass die CO2-Konzentration innerhalb eines Jahres schwankt und dem Vegetationszyklus auf der Nordhalbkugel folgt: Im Frühjahr und Sommer nimmt sie ab, während sie in der kälteren Jahreshälfte ansteigt. Zum anderen konnte er bald nachweisen, dass der durchschnittliche CO2-Gehalt in der Lufthülle der Erde tatsächlich von Jahr zu Jahr zunimmt. Die von Keeling begonnene und bis heute fortgesetzte Messreihe gilt als bedeutendster Umweltdatensatz des 20. Jahrhunderts (Abb. A). Sie zeigte zum ersten Mal, wie die Biosphäre im Rhythmus des jahreszeitlich bedingten Pflanzenwachstums CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt und wieder abgibt – und wie der Mensch das Klima des Planeten beeinflusst.

Abb. A: Keeling-Kurve. Die Abbildung zeigt die monatliche durchschnittliche CO2-Konzentration der Luft, gemessen auf dem Mauna Loa in einer Höhe von 3.400 Metern in den nördlichen Subtropen. Die Keeling-Kurve steigt nicht gleichförmig an, sondern schwingt im Verlauf des Jahres auf und ab. Jeweils am Ende des Frühjahrs klettert der Wert auf einen neuen Höchststand. Das liegt unter anderem daran, dass die Wälder der Nordhemisphäre im Winter nur wenig Fotosynthese betreiben und monatelang kaum CO2 aus der Luft aufnehmen, während Pflanzen und Böden einen Teil des zuvor aufgenommenen Kohlenstoffdioxids durch die Atmung wieder an die Atmosphäre abgeben. Der langfristige Trend hingegen geht hauptsächlich auf die anthropogen bedingten CO2-Emissionen zurück.

© Author: Oeneis; Data from Dr. Pieter Tans, NOAA/ESRL and Dr. Ralph Keeling, Scripps Institution of Oceanography / CC BY-SA 4.0

Vor Beginn der Industrialisierung herrschte zwischen Aufnahme und Freisetzung von Kohlenstoffdioxid im langfristigen Mittel ein Gleichgewicht. Der Mensch aber stört diese Balance, vor allem durch die Nutzung fossiler Rohstoffe, die heutzutage fast 90 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verursacht. Die restlichen zehn Prozent gehen auf das Konto veränderter Landnutzung. Dazu zählen die Umwandlung von Wäldern, Grasländern oder Mooren in landwirtschaftliche Nutzflächen und die Verwendung von Holz als Brennstoff, aber auch Siedlungs- und Straßenbau. Zu Beginn der industriellen Revolution waren die daraus resultierenden Emissionen sogar größer als jene aus dem Verbrennen fossiler Rohstoffe. Erst im Zuge des starken weltweiten Wirtschaftswachstums nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Öl, Gas und Kohle zur bedeutendsten CO2-Quelle.

Die Erderwärmung durch die anthropogenen CO2-Emissionen wäre heute noch viel höher, gäbe es keine Ökosysteme, die einen Teil des Kohlenstoffdioxids aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern. Wie das funktioniert und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, untersucht das Team von Sönke Zaehle, Direktor am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen die Kohlenstoffbilanzen von Landökosystemen. Sie wollen verstehen, wie etwa Wälder, Grasländer und Böden als Quellen und Senken von Treibhausgasen wirken und wie der Mensch und das Klima diese Ökosysteme beeinflussen. „In den vergangenen 60 Jahren haben Ozeane und Landökosysteme etwa die Hälfte der anthropogenen Kohlenstoffdioxid-Emissionen aus der Atmosphäre aufgenommen“, erklärt Sönke Zaehle (Abb. B). „Die Weltmeere nehmen Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre auf und lösen es in Form von Kohlensäure. Auf dem Land wirken Pflanzen und Böden als Kohlenstoffspeicher.“ Die Forschung von Sönke Zaehle ist Teil eines globalen Monitorings: Klimaforschende aus der ganzen Welt erstellen jedes Jahr eine Bilanz des globalen Kohlenstoffkreislaufs. Sie beziffern im Global Carbon Report unter anderem die anthropogenen CO2-Emissionen auf der einen sowie die CO2-Aufnahme der Landbiosphäre und der Ozeane auf der anderen Seite.

Abb. B: Globales Kohlenstoffbudget 2023. Etwa die Hälfte des ausgestoßenen CO2 aus fossilen Energiequellen und Landnutzungsänderungen wird von Land- und Ozeansenken absorbiert, der Rest verbleibt in der Atmosphäre und trägt zum Klimawandel bei.

© Global Carbon Project; Data source: Friedlingstein et al. 2023 Global Carbon Budget 2023. Earth System Science Data. // CC BY 4.0; https://globalcarbonatlas.org

Bis heute gibt es noch keine Technologien, um Kohlenstoffdioxid in großem Maßstab aus der Atmosphäre zu entfernen. Um den Klimawandel einzudämmen, sind die natürlichen Senken daher von zentraler Bedeutung, denn ohne diese würde die doppelte Menge an CO2 in die Atmosphäre gelangen und die Erde noch schneller aufheizen. Doch die Senken sind zunehmend bedroht – durch menschliche Aktivitäten und auch durch den Klimawandel selbst. Im schlimmsten Fall kann die CO2-Abgabe die Aufnahme sogar übersteigen, sodass Pflanzen und Böden zur Netto-CO2-Quelle werden (s. Geomax 25). Das passierte etwa im Jahr 2023 – bis dahin das heißeste jemals aufgezeichnete Jahr, als die Netto-Kohlenstoffaufnahme an Land zeitweise sogar zusammenbrach: Pflanzen und Böden wandelten sich von Kohlenstoffsenken in -quellen.

Menschliche Aktivitäten wie Abholzung, Brandrodung oder die Trockenlegung von Feuchtgebieten, 2020 aber auch Urbanisierung und die Versiegelung von Böden zerstören wertvolle Kohlenstoffspeicher. Der Klimawandel fördert Hitze, Dürren, Brände und Überschwemmungen, die das Pflanzenwachstum beeinträchtigen und CO2 aus dem Boden freisetzen. Die weltweite landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt heute rund fünf Milliarden Hektar – fast 40 Prozent der globalen Landoberfläche. Insbesondere in den Tropen und in anderen Ländern mit starkem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum haben Landwirtschaft und Holznutzung stark zugenommen. So geraten die natürlichen Kohlenstoffreservoirs immer mehr unter Druck. In Südostasien werden Wälder vor allem für den Anbau von Ölpalmen und Kautschukbäumen großflächig gerodet, in Westafrika für Kakaoplantagen. Im Amazonasgebiet gilt die Produktion von Rindfleisch, Soja und Zuckerrohr als Haupttreiber der Entwaldung (s. Geomax 24).

Forschungsgruppenleiter Santiago Botía und sein Team am Max-Planck-Institut für Biogeochemie konzentrieren sich unter anderem auf den Amazonas-Regenwald, der mehr als die Hälfte des weltweit noch verbliebenen tropischen Regenwalds ausmacht. Die Forschenden möchten herausfinden, welche Rolle der Wald als Kohlenstoffsenke spielt, was seine Speicherkapazität beeinflusst und welche Prozesse sich auf den Gehalt von CO2, Methan und Lachgas in der Atmosphäre auswirken. Um die Kohlenstoffflüsse nachzuverfolgen, kombinieren sie Messungen von Treibhausgasen an Bodenstationen oder per Flugzeug mit Computersimulationen, die den Gastransport in der Atmosphäre abbilden. Wichtige Messdaten liefert das 325 Meter hohe Amazon Tall Tower Observatory (ATTO) mitten im brasilianischen Regenwald (s. Titelbild). Ziel ist es, Quellen und Senken von Kohlenstoff im Amazonasgebiet zu bestimmen.

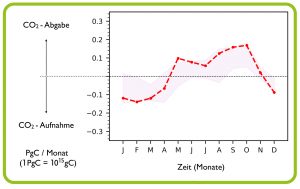

„Grundsätzlich gilt der Amazonas-Regenwald als Kohlenstoffsenke“, sagt Santiago Botía, „Doch es gibt Hinweise, dass diese Senke durch menschliche Eingriffe sowie klimabedingten Trockenstress schwächer geworden ist.“ Eine wichtige Rolle dabei spielt El Niño (s. Kasten). El Niño ist ein natürliches Klimaphänomen, das die Folgen des menschengemachten Klimawandels wie Hitzewellen, Dürren oder extreme Niederschläge verstärken kann. Botía und sein Team haben gezeigt, dass die Dürre im Jahr 2023 das Pflanzenwachstum und damit die Kohlenstoffspeicherung beeinträchtigt hat (Abb. C): „Während eines El Niño wird insbesondere in den Tropen weniger Kohlenstoff gebunden und infolgedessen ist der CO2-Anstieg in der Atmosphäre in der Regel höher als in anderen Jahren“, sagt der Max-Planck-Forscher. Als weiteres Beispiel nennt er den starken El Niño in den Jahren 2015 und 2016. „Damals gab es viele Feuer, die zahllose Bäume vernichtet haben, zusätzlich hat der Wald wegen Hitze und ausbleibender Regenfälle weniger CO2 aufgenommen.“

Abb. C: Wenn der Regenwald zur CO2-Quelle wird. Die gestrichelte rote Linie zeigt den zeitlichen Verlauf der CO2-Aufnahme bzw. -Abgabe des Amazonasgebiets für das Jahr 2023. Der schattierte Bereich gibt die normalen Werte der letzten zwei Jahrzehnte (2003-2023) an. Die gestrichelte schwarze Linie ist die Netto-Null-Linie, d.h. CO2-Aufnahme und -Abgabe sind ausgeglichen. Von Januar bis April 2023 war die Kohlenstoffaufnahme höher als üblich. Das änderte sich im Mai, als der Regenwald begann, mehr CO2 freizusetzen, wobei die höchsten Werte im Oktober gemessen wurden. Da die CO2-Emissionen durch Brände innerhalb der normalen Werte der letzten zwei Jahrzehnte lagen, führen die Forschenden die Anomalie auf eine verringerte CO2-Aufnahme durch den Regenwald zurück.

© S. Botía, MPI für Biogeochemie / CC BY 4.0

Dass El Niño dabei auch zu Veränderungen der jährlichen Wachstumsrate des CO2-Gehalts in der Atmosphäre führen kann, belegt eine gemeinsame Studie von Forschenden des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie und der Universität Leipzig: Langzeitdaten hatten gezeigt, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre zwischen 1959 und 2011 phasenweise besonders stark angestiegen war. Als Ursache vermutete man langfristige klimabedingte Veränderungen des Kohlenstoffkreislaufs und damit des globalen Klimasystems. Die Forschenden überprüften diese Annahme anhand von Computersimulationen – und kamen zu einem anderen Ergebnis: Der hohe Anstieg lässt sich allein mit dem vermehrten Auftreten von El Niño-Ereignissen in den 1980er- und 1990er-Jahre erklären. Hierunter fallen auch die extremen El Niño-Phasen von 1982/83 und 1997/98, die starke Dürren und Hitzewellen in den Tropen mit sich brachten. Während dieser Phasen nahm der CO2-Gehalt in der Atmosphäre überraschend schnell zu. Die schnelle Zunahme hängt damit zusammen, dass während der El Niño-Phasen (aber auch anderer klimatischer Extremereignisse) gehäuft auftretende Brände und andere Störungen schnell viel Kohlenstoff freisetzen – und so die langfristige, vergleichsweise langsame Kohlenstoffaufnahme der ungestörten Ökosysteme kompensieren. In der Ökologie ist dies bekannt als die sogenannte „slow-in, fast-out-Dynamik“ des Kohlenstoffkreislaufs. Die langfristige Konsequenz davon ist, dass sich Veränderungen in der Häufigkeit von El Niños auf den CO2-Gehalt der Atmosphäre auswirken und so eine Rückkopplung zum Klimawandel verursachen können.

Das Team von Sönke Zaehle möchte mit seiner Arbeit vor allem dazu beitragen, künftige Klimamodelle zu verbessern: „Um verlässlichere Prognosen für die Zukunft zu machen, ist es entscheidend, die räumliche und zeitliche Dynamik der Kohlenstoffsenken möglichst genau zu kennen“, sagt Zaehle. Das gilt auch für Strategien, die auf Klimaneutralität abzielen: Der europäische „Green Deal“ etwa, der Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2050 anstrebt (s. Geomax 29), kalkuliert die Kohlenstoffaufnahme durch Landökosysteme wie Wälder mit ein. Doch auch in unseren Breiten verlieren Wälder zunehmend ihre Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern: Im Jahr 2022 etwa wurden in Europa rekordverdächtige Temperaturen gemessen. Fast 30 Prozent des Kontinents – insgesamt rund drei Millionen Quadratkilometer – waren von einer schweren Sommertrockenheit betroffen. Ein Forschungsteam unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie wies nach, dass die Netto-Kohlenstoffaufnahme der Biosphäre in diesem Gebiet stark verringert war. Einige Wälder in Frankreich setzten im Sommer durch Trockenstress und Waldbrände sogar Kohlenstoff frei. „Solche temporären Schwankungen der Kohlenstoffsenken werden bislang kaum berücksichtigt“, sagt Zaehle. Ein Ziel des europäische Erdbeobachtungsprogramms Copernicus ist es daher, die Kohlenstoffbilanz kontinuierlich zu überwachen.

Studien wie die der Jenaer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen, wie fragil die natürlichen Kohlenstoffsenken sind. Dass wir uns auch weiterhin auf sie verlassen können, ist keineswegs sicher: „Inwieweit die terrestrischen Kohlenstoffsenken ihre Funktion als Klimapuffer in Zukunft noch erfüllen können, ist unklar“, sagt Santiago Botía. „Bei der derzeitigen globalen Erwärmung sind extreme Dürrejahre häufiger zu erwarten und werden wohl Teil der neuen Normalität“. Es ist daher entscheidend, dass wir uns auf diese Veränderungen vorbereiten und die Funktion der Ökosysteme erhalten. „Wichtig ist, die natürlichen Kohlenstoffsenken zu stärken – zum Beispiel durch Aufforstung von Wäldern, die Wiedervernässung von Mooren und eine nachhaltige Landwirtschaft, die den Kohlenstoffgehalt von Böden erhöht und weniger Treibhausgase produziert“, sagt Sönke Zaehle. „Neben dem Erhalt der natürlichen Senken ist aber eine Reduzierung der fossilen Emissionen unerlässlich, um den Klimawandel zu stoppen. Jede Tonne Kohlenstoffdioxid, die wir vermeiden, zählt.”

Die sogenannte El Niño-Südliche Oszillation (ENSO) ist ein gekoppeltes Zirkulationssystem von Ozean und Atmosphäre im tropischen Pazifik. Normalerweise schieben die Passatwinde das Oberflächenwasser entlang des Äquators von der Westküste Südamerikas in Richtung Südostasien. Dort steigt der Meeresspiegel infolgedessen um gut einen halben Meter an. Vor Südamerika erzeugt diese westwärtige Strömung einen Sog, der kaltes Tiefenwasser zur Oberfläche strömen lässt. Das kalte Wasser heizt sich auf dem Weg nach Westen auf, was vor Südostasien für starke Verdunstung und ein regenreiches Klima sorgt. Etwa alle fünf Jahre passiert es, dass sich die Passatwinde aufgrund von Veränderungen der Luftdruckverhältnisse über dem Pazifik abschwächen oder ihre Richtung sogar umkehren. Dadurch strömt warmes Wasser aus dem Westpazifik nach Osten. An der sonst trockenen Westküste Südamerikas kommt es dadurch zu starken Niederschlägen, während in Südost-asien weniger Regen fällt. Weil das Phänomen seinen Höhepunkt typischerweise um Weihnachten erreicht, wird es El Niño, spanisch „das Christkind“, genannt.

Abbildungshinweise:

Titelbild: © P. Papastefanou / MPI-BGC

Abb. A: © Author: Oeneis; Data from Dr. Pieter Tans, NOAA/ESRL and Dr. Ralph Keeling, Scripps Institution of Oceanography / CC BY-SA 4.0

Abb. B: © Global Carbon Project; Data source: Friedlingstein et al. 2023 Global Carbon Budget 2023. Earth System Science Data. // CC BY 4.0; https://globalcarbonatlas.org

Abb. C: © S. Botía, MPI für Biogeochemie / CC BY 4.0

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

GEOMAX Ausgabe 30, Februar 2025; Text: Tim Kalvelage; Redaktion: Elke Maier, Tanja Fendt

Der Klimawandel hinterlässt seine Spuren: Dürren und Starkregen im Wechsel beeinflussen die Qualität unseres Grundwassers, weil die ausgetrockneten Böden das Regenwasser schlechter filtern. Ein Gespräch mit Gerd Gleixner vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena.

Themen im Podcast:

min 1:50 Wie gefährden Extremereignisse unser Trinkwasser?

min 2:50 Standorte für die Probenentnahme

min 4:14: Verwendete Messtechniken

min 5.24: Ergebnisse der Forschung

mih 6.30: Auswirkung des Hitzejahres 2018

min 8:08: Welche Stoffe gelangen ins Trinkwasser?

min 11:00: Auswirkungen / Folgerungen

min 13:40: Nächste Schritte in der Forschung

Zum Podcast (16 min) vom 6. Februar 2025 © detektor.fm / Max-Planck-Gesellschaft

Hintergründe zur Langzeitstudie

Foto: © Drbouz / istock

Die Sammlung enthält Aufgaben zu folgenden Themen:

Diagrammbeschreibung / Zusammenhänge Feuer und Niederschläge im Amazonas-Regenwald / MindMap zum Video „Waldbrände im Amazonas-Regenwald“

Unterrichtsmaterial zum Geomax 24 (aktualisierte Ausgabe 2024)

Im Amazonasgebiet kommt es immer wieder zu Bränden, vor allem während der Trockenzeit von September bis November. Im Jahr 2023 haben sich die Feuer aufgrund einer massiven Trockenheit vermehrt auch in Primärwaldgebieten ausgebreitet.

© Grafik: S. Brill, MPI für Chemie / CC BY-NC-SA 4.0; Daten: Niederschlag: ATTO-Projekt; Feuer: https://panorama.sipam.gov.br und https://terrabrasilis.dpi.inpe.br

Vor der ostkanadischen Insel Neufundland, dort wo der warme Golfstrom auf den kalten Labradorstrom trifft, liegt einer der reichsten Fischgründe der Erde: die Grand Banks, eine Reihe flacher Unterwasserplateaus auf dem nordamerikanischen Kontinentalschelf. Berühmt wurde die Region einst für ihre riesigen Kabeljaubestände. Schon bevor Kolumbus Amerika entdeckte, segelten baskische Fischer wegen des Kabeljaus quer über den Atlantik. Ab Mitte des letzten Jahrhunderts plünderten immer größere Trawler – vor allem aus Europa und der Sowjetunion – die Fischreichtümer. Auf dem Höhepunkt wurden an den Grand Banks im Jahr 1968 mehr als 800.000 Tonnen Kabeljau gefangen. In den Folgejahren kollabierten die Bestände, sodass Kanadas Regierung 1992 ein Fangverbot verhängte. 40.000 Menschen in den Provinzen Neufundland und Labrador verloren ihre Jobs in der Fischerei.

Trotz mehrjährigen Fangverbots und noch immer drastisch reduzierter Fangquoten haben sich die Kabeljaubestände an den Grand Banks bis heute nicht erholt. Stattdessen ist der Zusammenbruch der dortigen Kabeljaufischerei zum Symbol geworden für die Ausbeutung der Ozeane durch den Menschen und den Rückgang vieler Fischpopulationen. In den vergangenen Jahrzehnten sind die weltweiten Fangflotten in immer entlegenere Gebiete vorgedrungen und haben ihre Netze und Leinen in immer größeren Tiefen ausgebracht, um die Nachfrage nach Fisch und anderen Meerestieren zu bedienen.

Fischfang und das Sammeln von Meeresfrüchten wie Muscheln spielen seit Tausenden von Jahren eine wichtige Rolle für die Ernährung der Küstenbewohner der Erde. Im Laufe der Zeit wurden ihre Boote besser und die Netze größer und sie wagten sich immer weiter aufs Meer hinaus. Im Mittelalter florierte der Handel mit getrocknetem und gesalzenem Fisch, etwa rund um die Ostsee oder zwischen Westeuropa und Nordamerika. Angesichts der endlosen Weiten der Ozeane und der riesigen Fischschwärme schienen die lebenden marinen Ressourcen einst unerschöpflich. Dann kam die Industrielle Revolution: Dampfschiffe, die schneller waren als Segelschiffe und weniger abhängig von Wind oder Gezeiten, eroberten die Weltmeere. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Harpunenkanone erfunden und das große Schlachten der Wale begann. Manche Arten waren binnen weniger Jahrzehnte nahezu ausgerottet. Nach dem 2. Weltkrieg schließlich ermöglichten hochseetaugliche Kühlschiffe, elektronische Navigationssysteme und Echolote den Aufstieg der industriellen Fischerei. Heute werden laut der Welternährungsorganisation (Food and Agriculture Organization – FAO) von den rund 30.000 Fischarten im Ozean mehr als 1.700 kommerziell genutzt. Sie landen auf unseren Tellern oder werden als Pellets in der Aquakultur und der Landwirtschaft verfüttert. Für Milliarden von Menschen sind sie eine essenzielle Proteinquelle: 17 Prozent des tierischen Eiweißes, das weltweit verzehrt wird, stammen aus dem Ozean oder aus Süßgewässern. Fischereiprodukte leisten damit einen wichtigen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist der Hunger nach Fisch und Meeresfrüchten jedoch stark gestiegen: Die Weltbevölkerung hat sich seither mehr als verdreifacht, und pro Kopf wird heute die doppelte Menge an Fisch gegessen – ca. 20 Kilogramm jährlich. Fangstatistiken und wissenschaftliche Studien zeigen eindringlich, dass die Nutzung der marinen Ressourcen durch den Menschen die Grenzen der Nachhaltigkeit längst überschritten hat. Vielerorts wird dem Ozean mehr Fisch entnommen, als nachwachsen kann.

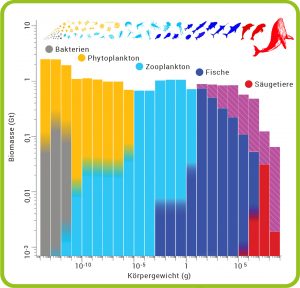

Für ein besseres Verständnis der Produktivität der Ozeane hilft ein Blick auf die marinen Nahrungsbeziehungen und den damit verbundenen Transfer von Kohlenstoff und Energie. Betrachtet man ausgewählte Organismen in einem Ökosystem – etwa in einem Korallenriff – dann lassen sich ihre Nahrungsbeziehungen als lineare Nahrungsketten darstellen. In Wirklichkeit jedoch sind Fische, Wirbellose und andere Meerestiere in komplexen Nahrungsnetzen miteinander verknüpft (Abb. A). Denn viele besitzen ein breites Beutespektrum und stehen selbst auf dem Speisezettel verschiedener Räuber, mit denen sie zum Teil um Nahrung konkurrieren. Je nach Futterquelle besetzen Organismen unterschiedliche Ernährungsstufen – oder trophische Ebenen.

Auf der niedrigsten Stufe stehen die Primärproduzenten, die Kohlenstoffdioxid und Wasser mittels Fotosynthese in Zucker und Sauerstoff umwandeln. Sie ernähren direkt oder indirekt alle Konsumenten. Die wichtigsten Produzenten im Ozean sind frei schwebende Mikroalgen und Cyanobakterien: das Phytoplankton. Es bildet die Nahrungsgrundlage für Zooplankton – kleine Krebstiere, Fischlarven und Quallen, die mit der Strömung treiben. Krill und anderes Zooplankton wiederum landen in den Mäulern von Heringen, Makrelen, Walhaien und Blauwalen. Höhere trophische Ebenen gehören schnellen Räubern wie Schwert- und Thunfischen oder Delfinen, die Schwarmfische erbeuten. Am Ende der Nahrungskette jagen Weiße Haie, Orcas und Pottwale – Spitzenprädatoren, die keine natürlichen Feinde haben.

Forschende um den Biologen Ian Hatton vom Leipziger Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften haben untersucht, wie zahlreich Plankton Fische und Meeressäuger im Ozean sind und welche Masse sie auf die Waage bringen. Dabei machten die Forschenden eine verblüffende Entdeckung. Ausgangspunkt der Studie waren Beobachtungen, die kanadische Wissenschaftler bereits im Jahr 1972 gemacht hatten. Diese hatten in Wasserproben aus dem Atlantik und Pazifik rund um Nord- und Südamerika Plankton gezählt und dessen Größe bestimmt. Dabei stellten sie fest, dass Organismen umso häufiger vorkommen, je kleiner sie sind. Viel erstaunlicher jedoch war: Wenn sie das Plankton in logarithmische Größenklassen einteilten (1-10 µm, 10-100 µm usw.), dann entfiel auf jede Größenklasse der gleiche Anteil der Planktonbiomasse. In anderen Worten: Größere Organismen machen ihre zahlenmäßige Unterlegenheit gegenüber kleineren durch ein höheres Gewicht wett. Auf Basis der Ergebnisse formulierten sie die kühne Hypothese, dass sich dieses Muster in den Weltmeeren von mikroskopischen Einzellern bis hin zu riesigen Walen erstreckt. „Allerdings war die Hypothese bisher nie getestet worden“, erklärt Hatton, „denn lange Zeit fehlte es dafür an Daten.“ Fünf Jahrzehnte später gab es genug Daten um zu überprüfen, ob die Verteilung der marinen Biomasse tatsächlich diesem Muster folgte. Hatton und sein Team berechneten zunächst die Biomasse für die Zeit vor 1850, als die Meere noch relativ unberührt waren. Die weltweite Menge an Phytoplankton schätzten sie anhand von Satellitendaten ab, die heute routinemäßig zur Bestimmung der Primärproduktion im Ozean genutzt werden. Hunderttausende Wasserproben, die über Jahrzehnte rund um den Globus gesammelt worden waren, lieferten Zahlen für Zooplankton und Bakterien. Beim Plankton nahmen die Forschenden an, dass die Menge seit der Industriellen Revolution konstant geblieben ist. „Die größte Herausforderung war eine Abschätzung der Fischbiomasse“, sagt Hatton. „Fische sind schwer zu erfassen, da sie wandern, Netzen entgehen und konzentriert in Schwärmen auftreten.“ Letztlich wurden die historischen Fischbestände anhand von weltweiten Fangdaten und mithilfe von Computermodellen ermittelt. Für Robben, Wale und andere Meeressäuger griff das Team auf regelmäßige Tierzählungen zurück sowie auf Schätzungen, die in die Vergangenheit extrapoliert wurden.

Abb. B: Ozean aus dem Gleichgewicht. Die 23 Gewichtsklassen mariner Organismen sind als Säulen dargestellt. Die Farben der Säulen entsprechen dem relativen Anteil der jeweiligen Gruppe. Der schraffierte Bereich (pink) zeigt, wie stark der Mensch inzwischen die Bestände der großen Meeresbewohner durch Fischerei und Walfang reduziert hat.

© I. Hatton, MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften / CC-BY-NC-SA 4.0

Nachdem die Forschenden die Anzahl der Lebewesen und deren Biomasse für den globalen Ozean beziffert hatten, teilten sie diese in logarithmische Gewichtsklassen (1-10 g, 10-100 g usw.) ein. Das Körpergewicht mariner Organismen umfasst 23 Größenordnungen, vom weniger als ein Billionstel Gramm schweren Bakterium bis hin zum mehr als 100 Tonnen schweren Blauwal. In der Tat bestätigte sich die 50 Jahre alte Hypothese: Bevor der Mensch das Ökosystem Meer weitreichend veränderte, war die Biomasse über alle Größenklassen hinweg erstaunlich konstant – zumindest in den produktiven obersten 200 Metern der Wassersäule. Damals betrug die Biomasse je Gewichtsklasse rund eine Milliarde Tonnen; nur an den Enden des Größenspektrums, bei Bakterien und Walen, wichen die Werte nach oben bzw. unten ab (Abb. B). Worauf die Regelmäßigkeit beruht, sei noch nicht klar, so Hatton. „Möglicherweise hängt es mit dem Kohlenstoff- und Energietransfer entlang der Nahrungskette zusammen, wie viele Forschende annehmen.“ Auch der Stoffwechsel, das Wachstum und die Fortpflanzung mariner Organismen könnten eine Rolle spielen. Klar ist jedoch: „Der Mensch hat dieses Naturgesetz der Meere gebrochen.“ Das sagt Hatton beim Blick auf die heutige Verteilung der Biomasse im Ozean. Die Studie offenbart einen dramatischen Rückgang für das obere Drittel des Größenspektrums gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter (Abb. B). Seit 1800 hat die Biomasse von Fischen und Meeressäugern um rund zwei Milliarden Tonnen abgenommen, das entspricht einem Verlust von 60 Prozent. Bei den größten Walen beträgt er sogar fast 90 Prozent. Man schätzt, dass allein im 20. Jahrhundert knapp drei Millionen Tiere getötet wurden, unter anderem zur Gewinnung von Lampenöl, Margarine oder Nitroglycerin für Munition. Zwar wird heute kein kommerzieller Walfang mehr praktiziert – mit Ausnahme von Island, Japan, und Norwegen. Doch viele Populationen sind weit entfernt von ihrer einstigen Biomasse. Auch die Auswirkungen der industriellen Fischerei auf das Ökosystem sind unübersehbar. Insbesondere große Räuber auf hohen trophischen Ebenen wie Schwert- und Thunfische oder Haie sind vielfach verschwunden.

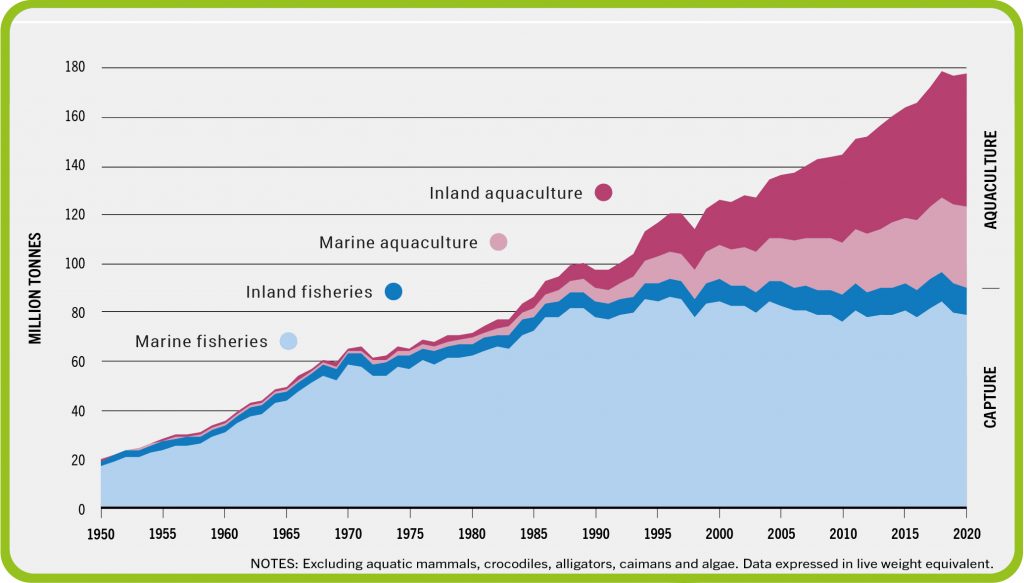

In ihrem aktuellen Fischereibericht beziffert die FAO die weltweite Produktion von Fisch und Meeresfrüchten für das Jahr 2020 auf knapp 180 Millionen Tonnen (Abb. C). Nahezu die Hälfte davon waren Wildfische aus dem Meer. Fast jeder zweite Speisefisch stammt heute aus der Aquakultur und wächst in Zuchtteichen oder in Käfigen im Meer auf. Aquakultur ist der am schnellsten wachsende Sektor der Nahrungsmittelproduktion und hat in der Vergangenheit oft zu großflächigen Umweltzerstörungen geführt. Für die Garnelenzucht etwa werden in Südostasien Mangrovenwälder abgeholzt, die wichtige Kinderstuben für Fische sind und Küsten vor Erosion schützen. Auch der Bedarf an Futterfischen und die Gewässerbelastung durch Futterreste und Fischkot sind ein Problem.

Die Fangstatistik der FAO basiert auf den offiziellen Fischereidaten, die Staaten an die UN-Behörde übermitteln. Wie hoch die tatsächlichen Fangmengen sind, ist unklar. Forschende des Projekts „Sea Around Us“ schätzen, dass ein Viertel aller gefangenen Meeresfische nicht in der FAO-Statistik auftaucht, weil sie illegal angelandet, nicht berichtet oder als Beifang wieder über Bord geworfen wurden. Zudem fehlen in der FAO-Statistik die Fangmengen kleiner Schwarmfische wie Sardinen und Heringe, die als Futtermittel wie Fischmehl oder Fischöl enden. Dabei machen diese geschätzte 25 Prozent der globalen Fangmenge aus.

Abb. C: Entwicklung von Fischfang und Aquakultur. Im Jahr 2020 wurden weltweit 90 Millionen Tonnen Meerestiere gefangen und 88 Millionen Tonnen Fischereiprodukte in Aquakultur produziert. Von der Gesamtproduktion entfallen 63 Prozent auf die Meere und 37 Prozent auf Binnengewässer.

© Verändert nach FAO: The State of World Fisheries and Aquaculture, 2022

Welche Maßnahmen könnten den Rückgang der Fischbestände aufhalten und dennoch langfristig hohe Fischereierträge sichern, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren? Experten fordern seit langem, rund ein Drittel der Meere als Schutzgebiete auszuweisen, besonders artenreiche Regionen sowie wichtige Laichgründe und Kinderstuben. Durch Abwanderung in benachbarte, nicht geschützte Gebiete könnten sich die dortigen Populationen erholen. Gleichzeitig sollten Bestände nicht bis an ihre Belastungsgrenze ausgebeutet werden, damit es nicht zum Kollaps kommt, wenn sich Umweltbedingungen verändern und die Reproduktionsrate sinkt. Nachhaltiges Fischereimanagement beinhaltet, Zielarten nicht isoliert zu betrachten, sondern auch ihre Rolle im Ökosystem zu berücksichtigen. Zum Beispiel verschwinden große Raubfische, wenn ihre Beute zu stark befischt wird. Mehr als 95 Prozent des globalen Fischfangs findet innerhalb von 200 Seemeilen vor den Küsten statt (in der sog. Ausschließlichen Wirtschaftszone). In vielen Ländern müssten Fischereigesetze verschärft und die illegale Fischerei stärker verfolgt werden.

Fortschritte gibt es beim Schutz der Hochsee, die sich an die 200-Seemeilen-Zone anschließt. Im Frühjahr 2023 haben sich die Vereinten Nationen nach jahrelangen Verhandlungen auf ein Abkommen geeinigt. Bisher war dieses riesige Gebiet, das fast 60% der Weltmeere umfasst, ein nahezu rechtsfreier Raum. Geplant ist, mindestens 30 Prozent der Weltmeere unter Schutz zu stellen. Wirtschaftliche Projekte, Expeditionen und andere Aktivitäten in den Meeren sollen zukünftig auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft und die biologische Vielfalt der Hochsee unter international verbindlichen Schutz gestellt werden. Jetzt kommt auf es auf die schnelle und ernsthafte Umsetzung in den Mitgliedsländern an.

Abbildungshinweise:

Titelbild © taylanibrahim / istock // HNBM

Abb. A: © World Ocean Review Nr. 2, maribus gGmbH, Hamburg 2013

Abb. B: © I. Hatton, MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften / CC BY-NC-SA 4.0

Abb. C: Verändert nach FAO: The State of World Fisheries and Aquaculture, 2022

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

GEOMAX Ausgabe 27, Frühjahr 2023; Autor: Dr. Tim Kalvelage; Redaktion: Dr. Tanja Fendt

Datenschutzhinweis: Mit dem Klick auf den Play-Button starten Sie ein YouTube-Video. Vorher werden keine Daten an YouTube übertragen.

YouTube-Link: https://youtu.be/DgPvnTv26UM

Woher kommst du? In diesem Video zeigen MrWissen2go und Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, dass Europa in mehreren Einwanderungswellen besiedelt worden ist. Wissenschaftler kommen deshalb zu dem Schluss: Wir sind alle Migranten. Außerdem sind die genetischen Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen sehr gering. Es gibt deshalb keine menschlichen Rassen. Äußere Unterschiede wie zum Beispiel die Hautfarbe sind nur Anpassungen an die jeweiligen Lebensbedingungen.

[Dauer des Videos: 11 min]

Datenschutzhinweis: Mit dem Klick auf den Play-Button starten Sie ein YouTube-Video. Vorher werden keine Daten an YouTube übertragen.

Verkohlte Baumstümpfe, wo einst üppige Tropenwälder standen: Vor allem während der Trockenzeit breiten sich im brasilianischen Amazonasgebiet immer wieder Feuer aus und führen zu großer Zerstörung. Die meisten der Brände sind menschengemacht. Um neue Areale für die Landwirtschaft zu gewinnen, werden Waldflächen abgeholzt und anschließend in Brand gesteckt. Die Brände bedrohen nicht nur einzigartige Ökosysteme. Sie haben auch Auswirkungen auf das Weltklima.

„Feuer sind in dieser Region mittlerweile nichts mehr Ungewöhnliches“, sagt Sebastian Brill, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Beginnend mit dem Bau der Fernstraße Transamazonica in den 1970er-Jahren und den zunehmenden menschlichen Eingriffen brennt es dort inzwischen jedes Jahr. Die Brandsaison 2023 fiel allerdings besonders dramatisch aus: „Auf den ersten Blick sticht das Jahr in der Statistik nicht heraus, weil meist nur die Gesamtzahl der Brände erfasst wird“, sagt Brill, der in der Arbeitsgruppe von Christopher Pöhlker forscht. „Doch Feuer ist nicht gleich Feuer. Entscheidend sind die Fläche, die Dauer des Brandes und vor allem, welcher Vegetationstyp betroffen ist.“ Während normalerweise vermehrt solche Flächen brennen, die bereits landwirtschaftlich genutzt wurden oder auf denen Sekundärvegetation wächst, haben sich die Feuer im Jahr 2023 vermehrt auch in Primärwaldgebieten ausgebreitet (Abb. A) – in Arealen also, die normalerweise sehr feucht und daher nicht feuergefährdet sind.

Abb. A: Feuersaison in Amazonien. Im Amazonasgebiet kommt es immer wieder zu Bränden, vor allem während der Trockenzeit von September bis November. Im Jahr 2023 haben sich die Feuer aufgrund einer massiven Trockenheit vermehrt auch in Primärwaldgebieten ausgebreitet.

© Grafik: S. Brill, MPI für Chemie / CC BY-NC-SA 4.0 (Datenquellen s.u.)

Diesmal herrschte in Amazonien allerdings eine ungewöhnliche Trockenheit, als Folge von El Niño (s. Geomax 30). Dieses natürliche Klimaphänomen verändert die globalen Zirkulationsmuster und führt in manchen Gegenden zu Überschwemmungen, in anderen zu Dürren. Aufgrund der Trockenheit fraßen sich die Feuer auch durch Regionen mit unberührter Vegetation. „Wenn Feuer auf Regenwaldgebiete übergreifen, schwelen sie dort manchmal wochenlang“, sagt Sebastian Brill. Da Tropenwälder im Gegensatz zu manchen anderen Ökosystemen nicht an saisonale Brände angepasst sind, verursachen dort Feuer mitunter immense Schäden. Die meisten Brände im Amazonasgebiet werden dabei vorsätzlich gelegt: Brasilien, auf dessen Territorium der größte Teil des Amazonas-Regenwalds liegt, zählt zu den Ländern mit den höchsten Entwaldungsraten weltweit. Kleinbauern, Großgrundbesitzer und Spekulanten legen Feuer, um durch Brandrodung illegal neue Flächen für die Landwirtschaft zu gewinnen und für sich zu beanspruchen. Die staatlichen Bemühungen reichen nicht aus, um diesen Landraub effektiv einzudämmen.

Abb. B: Forschung in luftiger Höhe. Das Amazon Tall Tower Observatory (ATTO) ragt weit über das Blätterdach des Regenwalds hinaus.

© S. Brill, MPI für Chemie / CC BY-NC-SA 4.0

Christopher Pöhlker und sein Team am Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie möchten herausfinden, welchen Einfluss die Brände auf das Klima und die Niederschläge in der Region haben. Sie arbeiten dazu in einem einzigartigen brasilianisch-deutschen Gemeinschaftsprojekt mit: dem Amazon Tall Tower Observatory, kurz ATTO (Abb. B). Das Observatorium besteht aus drei Türmen, die rund 150 Kilometer nordöstlich der Stadt Manaus mitten im Regenwald stehen und mit hochempfindlichen Messgeräten ausgestattet sind. Der höchste davon misst 325 Meter – etwas weniger als der Eiffelturm. Mit ATTO können die Forschenden Daten über Regenwaldmeteorologie und -ökologie, Treibhausgase sowie in der Atmosphäre enthaltene Teilchen – sogenannte Aerosole – sammeln. Das ermöglicht ihnen, Wolkeneigenschaften und Niederschlagsmuster zu untersuchen und sie mit dem Auftreten von Waldbränden in Zusammenhang zu bringen.

Der Amazonas-Regenwald bedeckt aktuell noch eine Fläche von etwa 5,5 Millionen Quadratkilometern und ist damit das größte Regenwaldgebiet der Erde. Zum Vergleich: Die Landflächen von Deutschland und Frankreich umfassen zusammengenommen rund eine Million Quadratkilometer. Die Amazonasregion ist nicht nur ein Hotspot der biologischen Vielfalt und Heimat für 385 indigene Völker. Sie ist auch das weltgrößte Süßwasserreservoir und spielt eine Schlüsselrolle im Klimageschehen. In den vergangenen Jahrzehnten ist das Amazonasgebiet jedoch zum Spielball wirtschaftlicher Interessen geworden und gerät immer mehr unter Druck. Ein Fünftel des Amazonas-Regenwalds wurde bereits zerstört. Haupttreiber der Entwaldung sind Rinderzucht und Sojaanbau.

Abb. C: Soja-Monokulturen. Soja, so weit das Auge reicht: Wo einst artenreicher Regenwald stand, wachsen heute ausgedehnte Monokulturen. Auf dieser Farm im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso wird gerade die Ernte eingefahren. Der Großteil davon landet als Viehfutter in der Massentierhaltung. Ein wichtiger Abnehmer ist Deutschland.

© istock / alffoto

Brasilien beherbergt neben rund 210 Millionen Einwohnern derzeit etwa 230 Millionen Rinder (Stand 2024). Das Land zählt damit zu den führenden Rindfleisch-Produzenten weltweit. Mehr als ein Drittel der Tiere leben in der Amazonasregion. Noch lukrativer als die Rinderzucht ist der Sojaanbau, der sich mit staatlicher Förderung zu einem hochtechnisierten Wirtschaftszweig entwickelt hat (Abb. C). Brasiliens Sojaplantagen bedecken aktuell rund 433.000 Quadratkilometer – eine Fläche, die größer ist als Deutschland. Rund zwei Drittel der Pflanzen wachsen im Amazonasgebiet. Die eiweißreichen Sojabohnen werden vor allem in der Tiermast verfüttert und sind die Grundlage für die rasant wachsende Massentierhaltung in den Industrienationen. Zu den größten Abnehmern zählt die EU. Innerhalb Europas belegt Deutschland den Spitzenplatz. Die Zerstörung des Amazonas-Regenwalds folgt häufig demselben Schema: Zuerst werden die wertvollen Bäume gefällt, dann Feuer gelegt, um Weideflächen zu schaffen. Die Rinderhaltung ist allerdings nur kurzzeitig profitabel, weil der Boden sehr arm an Nährstoffen ist. Bald werden die Flächen daher aufgekauft und für den Anbau von großteils gentechnisch verändertem Soja genutzt – unter massivem Einsatz von Dünger und Pestiziden. Im Anschluss werden neue Areale niedergebrannt. So fressen sich riesige Viehweiden und gigantische, monotone Sojafelder immer tiefer in die Waldgebiete.

Auf diese Weise geht nicht nur ein einzigartiger Lebensraum verloren. Auch das Klima droht aus dem Gleichgewicht zu geraten: Allein durch seine Größe spielt der Amazonas-Regenwald eine wichtige Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf (s. Geomax 22): Seine Biomasse bindet dieselbe Menge an Kohlenstoff, wie die gesamte Menschheit innerhalb eines Jahrzehnts emittiert. Das Niederbrennen der Vegetation vernichtet wichtige Kohlenstoffspeicher und setzt riesige Mengen an Kohlenstoffdioxid frei, die das Klima weiter anheizen. Im schlimmsten Fall könnte der Wald irgendwann seine Pufferwirkung verlieren und sogar mehr Kohlenstoffdioxid abgeben als aufnehmen – mit verheerenden Folgen für das Weltklima. Um die globale Erwärmung zu begrenzen, muss die Entwaldung am Amazonas und in anderen Teilen der Welt drastisch reduziert werden. Gelingt dies nicht, dürften häufigere Extremwetterereignisse wie Dürren und Stürme die Baumsterblichkeit erhöhen – und gleichzeitig Feuer begünstigen. Dabei wären allein schon die steigenden Temperaturen fatal: Fachleute gehen davon aus, dass die Regenwälder einen Temperaturanstieg von nur wenigen Grad Celsius überleben.

Damit Regenwald gedeihen kann, sind neben der Temperatur auch die Niederschläge entscheidend. Ein einzelner großer Baum kann pro Tag mehrere Hundert Liter Wasser verdunsten. Das vielschichtige, bis in 40 Meter Höhe reichende Laubwerk bietet auf einem Quadratmeter Regenwaldboden acht bis zehnmal so viel potenzielle Verdunstungsfläche wie ein Stück Weideland derselben Größe. Durch die hohe Verdunstungsrate schafft die Vegetation die Grundlage für ihre eigene Existenz: Nur dadurch, dass Wald vorhanden ist, fällt genügend Regen, um Wald wachsen zu lassen. Etwa die Hälfte des verdunsteten Wassers regnet sich in der unmittelbaren Umgebung ab. Ein weiterer Teil speist die sogenannten „Fliegenden Flüsse“ – feuchte Luftströme, die in Richtung Anden treiben. Von dort aus werden sie in den Süden des Kontinents umgelenkt, wo sie für Regen sorgen. Verschwindet der Wald, geraten die Fliegenden Flüsse ins Stocken, und weite Teile Südamerikas werden immer trockener.

„Fällt der Niederschlag über dem Regenwald zu gering aus, besteht die Gefahr, dass der dichte und feuchte Regenwald abstirbt und zu offeneren savannenartigen Wäldern wird“, erklärt Christopher Pöhlker. „Dabei gibt es möglicherweise irgendwo einen ‚point of no return‘ – einen Punkt, an dem das System unwiderruflich kippt.“ Der Max-Planck-Forscher und sein Team möchten dazu beitragen, diesen kritischen Punkt zu identifizieren. Dazu müssen sie verstehen, wie schrumpfender Regenwald, Wasserhaushalt und Klima miteinander verknüpft sind und wie sie sich gegenseitig beeinflussen.

Das ATTO-Observatorium, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mitfinanziert wird, bietet dafür ideale Bedingungen: „Das Projekt ist einzigartig, weil es nicht nur eine Momentaufnahme liefert, sondern auf mehrere Jahrzehnte angelegt ist“, sagt Pöhlker. „Damit haben wir den Finger am Puls des Geschehens und können mitverfolgen, wie sich das System verändert.“ Das Mainzer Team arbeitet gemeinsam mit dem vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena und brasilianischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der Schnittstelle zwischen Aerosol, Wolke und Klima: „Wir beobachten die Geburt von Wolken und ihre Entwicklung, um diesen komplizierten und dynamischen Prozess besser zu verstehen.“ Mithilfe von ATTO untersuchen Pöhlker und seine Kolleginnen und Kollegen die Wolkenbildung unter verschiedenen Bedingungen: Hoch über dem Blätterdach werden die Messgeräte von Luftmassen umströmt, die aus unterschiedlichen Regionen des Landes herangetragen wurden. Mithilfe von ausgeklügelten Computermodellen lässt sich der Ursprung dieser Luftmassen bestimmen. So können die Forschenden direkt untersuchen, wie sich saubere Luft im Vergleich zu Luft aus Waldbrandgebieten auf die Wolkenbildung und die mikrophysikalischen Eigenschaften der Wolken auswirkt.

Eine entscheidende Rolle spielen dabei die in der Atmosphäre vorkommenden Aerosole: Die darin enthaltenen Partikel wirken als Kondensationskeime, an denen sich Wasserdampf aus der Luft als Tröpfchen niederschlägt. „Für die Wolkenbildung macht es einen großen Unterschied, ob die Luft sauber ist oder viele Aerosole enthält, wie sie bei großen Feuern freigesetzt werden“, sagt Christopher Pöhlker. Ausschlaggebend ist folgender Mechanismus: In sauberer Luft kondensiert der Wasserdampf auf relativ wenigen Aerosolpartikeln (einigen Hundert pro Kubikzentimeter) zu wenigen, dafür aber großen Tropfen. Durch sogenannte Koaleszenz – das Zusammenstoßen und Zusammenfließen und somit Wachstum der Tropfen – wird in diesem Fall schon bald nach Entstehung der Wolke Regen gebildet. In schmutziger Luft mit vielen Aerosolen (einigen Tausend bis Zehntausend Partikel pro Kubikzentimeter), entstehen viele, dafür jedoch deutlich kleinere Tröpfchen mit einer viel geringeren Neigung zur Koaleszenz. Das kann die Bildung von Regen verzögern oder sogar ganz unterdrücken.

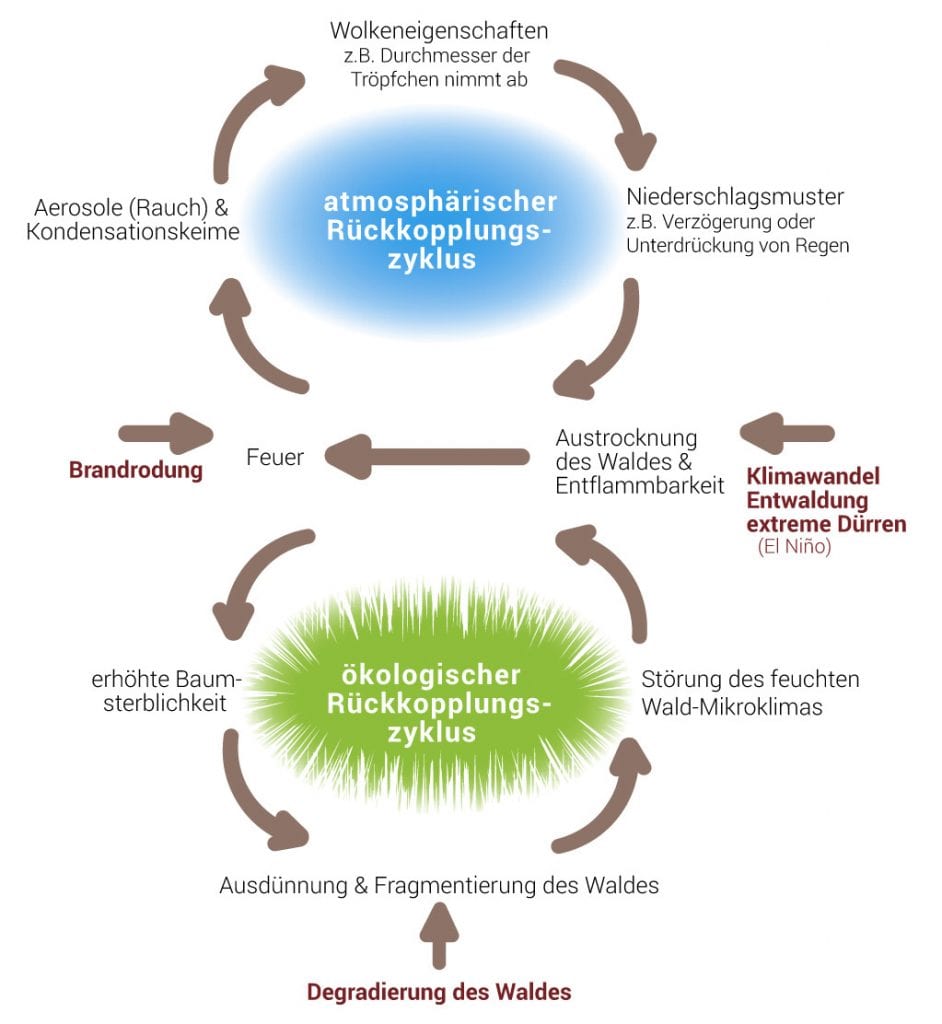

Abb. D: Die Grafik zeigt in vereinfachter Form sich selbst verstärkende Prozesse (braune Pfeile). Durch menschliche Einflüsse (rot) wird der Regenwald zunehmend trockener und damit feueranfälliger. Die Rückkopplungseffekte können zu Entwicklungen führen, die sich möglicherweise schon in naher Zukunft nicht mehr kontrollieren lassen.

© C. Pöhlker, MPI für Chemie; Grafik MPG / CC BY-NC-SA 4.0

„Dieser Mechanismus ist einer von mehreren menschengemachten Einflüssen, die – nach allem was wir heute wissen – eine Austrocknungstendenz des Regenwalds verstärken“, sagt Christopher Pöhlker. „Dies wiederum erhöht die Entflammbarkeit des Waldes und damit die Zahl und Intensität der Amazonasfeuer. Weil diese Prozesse sich tendenziell selbst verstärken, besteht die Gefahr, dass großskalige Entwicklungen in Gang gesetzt werden, die sich womöglich schon in naher Zukunft unserer Kontrolle entziehen. Die genaue Funktionsweise dieser Rückkopplungszyklen aus Feuer, Rauch, Wolkenveränderung und Niederschlag birgt noch eine Reihe von offenen Fragen. Sie sind ein Kernpunkt unserer Amazonasforschung.“ (Abb. D)

Eine dieser Fragen beinhaltet die Suche nach dem Atmosphärenzustand unter vorindustriellen Bedingungen vor 1750 – eine Zeit, bevor die Menschen in großem Umfang Gase und Partikel aus Industrie, Verkehr und Intensivlandwirtschaft in die Atmosphäre freigesetzt haben. „Über die Funktionsweise vieler präindustrieller Atmosphärenprozesse wissen wir schlichtweg nichts, weil die heutige Atmosphäre durch die Emissionen stark verändert ist“, erklärt Pöhlker. „Es gibt heutzutage auch nur noch sehr wenige Orte weltweit, die einem Vergleich mit der präindustriellen Zeit standhalten und daher Rückschlüsse zulassen. Der Amazonas-Regenwald ist einer dieser Orte, an dem während der Regenzeit zumindest einige Wochen im Jahr die Atmosphäre so sauber ist, dass kaum menschliche Einflüsse messbar sind.“ Dieser sehr saubere Zustand steht in Kontrast zur massiven Verschmutzung durch die vielen Entwaldungsfeuer in der Trockenzeit. Anhand des direkten Vergleichs der annähernd präindustriellen Regenzeitatmosphäre und der stark verschmutzten Trockenzeitatmosphäre können die Forschenden darauf schließen, wie wesentliche Teile des Weltklimasystems, insbesondere die Wolken, auf die vielfältigen menschlichen Eingriffe reagieren.

Die Forschungsergebnisse zeigen immer deutlicher, wie komplex die Wechselwirkungen zwischen Wald, Atmosphäre und Klima sind und welche zentrale Rolle der Amazonas-Regenwald im regionalen wie auch globalen Klimageschehen spielt. Umso wichtiger ist es, die Regenwaldvernichtung zu stoppen und intakte Waldflächen zu schützen. Christopher Pöhlker sieht die Verantwortung dafür nicht allein in Südamerika. „Es ist zu einfach, nur nach Brasilien zu zeigen und die Situation zu beklagen.“ Ein Teil des Problems ist der weltweit hohe Fleischkonsum. Nach Ansicht des Max-Planck-Forschers lässt sich die Entwaldung am Amazonas letztlich nur durch wirtschaftliche Anreize aufhalten: „Es muss sich für Brasilien finanziell lohnen, den Regenwald stehen zu lassen. Genauso wie die Bekämpfung des Klimawandels und eine rücksichtsvollere Gestaltung des Weltwirtschaftssystems ist auch der Schutz des Amazonas-Regenwaldes eine Aufgabe, die auf internationaler Ebene gelöst werden muss. Sie erfordert die Mithilfe von uns allen.“

Abbildungshinweise:

Titelbild: Brände © Adobe Stock / Imago Photo

Abb. A: S. Brill, MPI für Chemie / CC BY-NC-SA 4.0; Daten: Niederschlag: ATTO-Projekt; Feuer: https://panorama.sipam.gov.br und https://terrabrasilis.dpi.inpe.br

Abb. B: ATTO © S. Brill, MPI für Chemie / CC BY-NC-SA 4.0

Abb. C: Soja-Monokulturen © istock / alffoto

Abb. D: Rückkopplungseffekte © C. Pöhlker, MPI für Chemie; MPG / CC BY-NC-SA 4.0

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

GEOMAX Ausgabe 24, aktualisiert im Sommer 2024; Autorin: Elke Maier; Redaktion: Tanja Fendt

Diese Ausgabe wird nicht mehr aktualisiert und steht nur noch als pdf im Archiv zur Verfügung.

Diese Ausgabe wird nicht mehr aktualisiert und steht nur noch als pdf im Archiv zur Verfügung.