Techmax 04: Der Kosmos bebt

plus Shipping Costs

Wie Forscher erfolgreich nach Gravitationswellen fahnden

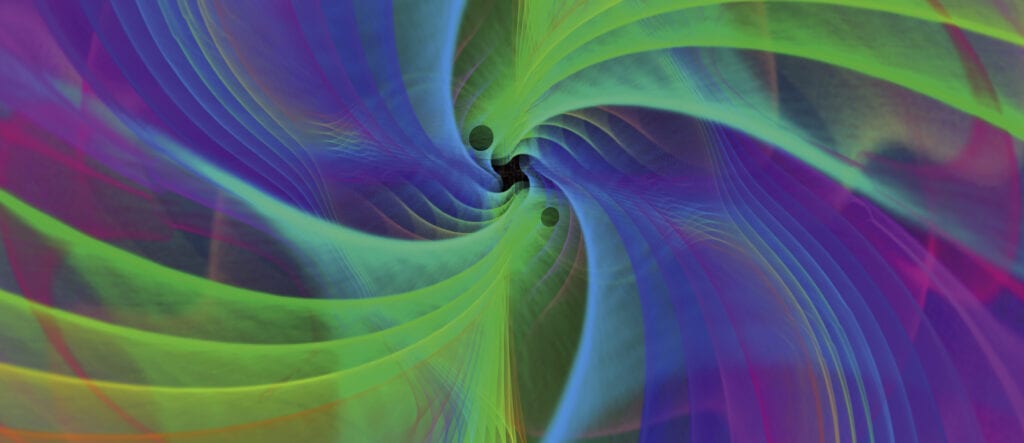

Kosmische Kollision: Die ersten jemals beobachteten Gravitationswellen stammen von zwei verschmelzenden, rund 1,3 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernten schwarzen Löchern. Forscher des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik haben das Szenario am Computer simuliert.

© S. Ossokine, A. Buonanno (Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik), Simulating eXtreme Spacetime Projekt, D. Steinhauser (Airborne Hydro Mapping GmbH)

Der 14. September 2015 wird in die Geschichte eingehen. An jenem Tag empfingen Forscher erstmals Gravitationswellen – 100 Jahre, nachdem Albert Einstein seine Allgemeine Relativitätstheorie vorlegte, die solche Verzerrungen der Raumzeit vorhersagt. Die Sensation gelang mit der Anlage Advanced LIGO. Deren Empfindlichkeit für das zarte Zittern aus dem All beruht maßgeblich auf Techniken und Methoden, die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover und Golm ausgetüftelt haben.

Mit der Entdeckung am 14. September – es war 11.51 Uhr MESZ, als die Wellen durch zwei Detektoren an den Observatorien Livingston und Hanford in den USA rauschten – erreicht die Forschungsgeschichte der Gravitation ihren vorläufigen Höhepunkt. Die Allgemeine Relativitätstheorie hat jetzt mit Bravour ihren letzten Test bestanden. Außerdem bietet sich endlich die Gelegenheit, kosmische Massemonster detailliert zu untersuchen: Denn Modelle besagen, dass die beobachteten Gravitationswellen von zwei verschmelzenden, 30 Sonnenmassen schweren schwarzen Löchern in ungefähr 1,3 Milliarden Lichtjahren Entfernung stammen (Titelbild).

Doch was hat es mit den Wellen aus dem All auf sich? Begeben wir uns dazu an die Wurzeln moderner Gravitationsforschung – in die Schweiz des Jahres 1907. Dort denkt am Berner Patentamt ein „Experte II. Klasse“ intensiv über die Schwerkraft nach. Zwei Jahre zuvor hat er bei der Zeitschrift Annalen der Physik fünf Arbeiten eingereicht, eine davon mit dem Titel „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“. In dem Aufsatz rüttelt der Freizeitforscher ebenso an den Grundfesten der Physik wie in dem dreiseitigen Nachtrag „Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?“

Der Autor heißt Albert Einstein. Die beiden Arbeiten werden später Spezielle Relativitätstheorie genannt. Darin bricht Einstein unter anderem mit Isaac Newtons Dogma von der absoluten Zeit und widerlegt die Behauptung, Geschwindigkeiten würden sich stets direkt addieren. Außerdem soll nach der Newtonschen Theorie die Änderung in der Gravitationswirkung eines Körpers unverzüglich im gesamten All spürbar sein. Das heißt: Die Schwerkraft wirkt überall sofort. Das verträgt sich nicht mit Einsteins Aussage, wonach es für die Ausbreitung von Krafteinflüssen jeglicher Art ein natürliches Tempolimit gibt – die Lichtgeschwindigkeit (c = 300.000 km/s).

So geht Einstein daran, die Gesetze der Gravitation auf eine neue Grundlage zu stellen. Später erinnert er sich: „Es war 1907, als mir der glücklichste Gedanke meines Lebens kam (…) Das Gravitationsfeld hat nur eine relative Existenz, weil für einen Beobachter, der frei vom Dach eines Hauses fällt – zumindest in seiner Umgebung – kein Gravitationsfeld existiert. Tatsächlich bleiben alle von diesem Beobachter fallen gelassenen Gegenstände im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung, unabhängig von ihrer chemischen oder physikalischen Natur.“

Einsteins Trick lässt sich auf einen einfachen Nenner bringen: Er simuliert Schwerkraft mit Beschleunigung! Denn auch die Beschleunigung erzeugt Kräfte, wie sie etwa in einem schnell anfahrenden Aufzug auftreten. Wäre dessen Kabine schall- und lichtdicht, könnten die Menschen glauben, die Anziehungskraft der Erde habe plötzlich zugenommen. Die Erkenntnis, dass Gravitation zumindest teilweise eine Frage des Bezugssystems ist, führt Albert Einstein zu revolutionären Ideen, die er nach achtjähriger Arbeit im Herbst 1915 in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie vorstellt. Für die Planetenbewegungen ergeben sich daraus winzige Abweichungen vom Newtonschen Modell. Am deutlichsten treten sie beim sonnennahen, schnell umlaufenden Merkur auf. So lässt sich dessen sogenannte Periheldrehung exakt erklären und berechnen: „Für einige Tage war ich außer mir vor freudiger Erregung“, schreibt Einstein, nachdem er dieses Rätsel gelöst hat.

Die Allgemeine Relativitätstheorie ist letztlich eine Feldtheorie. In ihr führt die beschleunigte Bewegung von Massen im Gravitationsfeld zu Störungen, die sich lichtschnell durch den Raum bewegen. Diese Störungen heißen Gravitationswellen. Sie sind keineswegs hypothetisch. Wer etwa auf dem Trampolin auf und ab hüpft, verliert Energie (nicht nur in Form von Kalorien) und schlägt in der Raumzeit solche Wellen. Nun besitzt ein Mensch eine geringe Masse und hüpft vergleichsweise langsam. Daher sind die von ihm ausgesandten Gravitationswellen unmessbar klein. Im All dagegen findet man große Massen – und sogar ein Trampolin: die Raumzeit. Darin ist alles in Bewegung, weil kein einziger Himmelskörper in Ruhe an einem Ort verharrt. So beult die Erde bei ihrem Umlauf um die Sonne den Raum aus und strahlt dabei Gravitationswellen mit einer Leistung von 200 Watt ab. Aber auch diese Gravitationswellen sind noch zu schwach, um sie mit einem Detektor aufzuspüren.

Glücklicherweise gibt es im Universum viel heftigere Erschütterungen der Raumzeit: Wenn zwei Neutronensterne oder schwarze Löcher extrem schnell umeinander laufen oder gar miteinander kollidieren. Oder wenn ein massereicher Stern als Supernova explodiert. Solche kosmischen Ereignisse erzeugen Gravitationswellen mit einer Leistung von rund 1045 Watt – Energie, die bewegten Körpern verloren geht.

Ein Gummituch als Raumzeit

Tatsächlich haben die beiden amerikanischen Astronomen Russell Hulse und Joseph Taylor gezeigt, dass die Umlaufzeit der beiden Neutronensterne PSR 1913+16 abnimmt, weil das umeinander kreisende Doppelsystem Energie einbüßt – und sie als Gravitationswellen aussendet. Dafür erhielten die Forscher 1993 den Nobelpreis für Physik. Womit aber lassen sich diese Wellen in der Raumzeit messen? Wie machen sie sich bemerkbar? Dazu schneidern wir in Gedanken ein Gummituch, das zwei Experimentatoren – nennen wir sie Albert und Isaac – jeweils an den gegenüber liegenden beiden Ecken festhalten. Jetzt ziehen Albert und Isaac gleichzeitig an dem Tuch, indem sie zwei oder drei Schritte zurücktreten. Während sie sich voneinander entfernen, bleiben die Arme am Körper angelegt. Das Gummituch wird länger und gleichzeitig schmäler.

Als Nächstes gehen Albert und Isaac wieder aufeinander zu, wobei sie die Arme vom Körper wegstrecken: Das Gummituch wird kürzer und gleichzeitig breiter. Zum Schluss kehren die beiden Experimentatoren in die Ausgangsposition zurück. Während des Versuchs würde sich ein auf das Gummituch aufgemaltes Porträt von Albert Einstein genau so dehnen und stauchen, als hätte eine von unten nach oben durch die Ebene des Gummituchs laufende Gravitationswelle den Raum verzerrt.

In einem zweiten Versuch malen wir auf das Gummituch zwei möglichst weit voneinander entfernte Kreise. Den einen nennen wir Start/Ziel, den anderen Wendepunkt. Dann organisieren wir einen Trupp gut dressierter Ameisen. Wir setzen alle in den Kreis Start/Ziel und lassen eine nach der anderen in regelmäßigem zeitlichen Abstand zum Wendepunkt und wieder zurück laufen. Weil die Ameisen mit konstanter Geschwindigkeit unterwegs sind, erreichen sie den Zielkreis alle in demselben Takt und Abstand wie sie ihn beim Start verlassen haben.

Nun dehnen Albert und Isaac das Gummituch um das Doppelte. Dadurch wird auch die Marschformation des Ameisentrupps auseinandergezogen, die Abstände der Ameisen zueinander wachsen: Die Ameisen kommen in doppelt so großem zeitlichen Abstand wieder im Ziel an. Diese Zeitverzögerung tritt nur vorübergehend auf, denn sie betrifft ja nur jene Ameisen, die gerade auf der Strecke sind. Bleibt das Tuch um den Faktor zwei gespannt, kehren die startenden Ameisen auch wieder im Takt zurück. Die (simulierte) Gravitationswelle bewirkt, dass die Ameisen mal etwas schneller, mal etwas langsamer aufeinander folgen als erwartet.

Zylinder schwingen wie Kirchenglocken

Wie oben beschrieben, verändert eine Gravitationswelle den Abstand zwischen den im Raum enthaltenen Objekten senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Das zu messen, ist äußerst schwierig. Stellen wir uns einen GAU in unserer Galaxis vor: die Explosion eines massereichen Sterns. Die von diesem Kollaps ausgesandten Gravitationswellen würden – wenn sie das Sonnensystem nach einigen tausend Jahren Laufzeit erreichen – während weniger Zehntausendstel Sekunden die Distanz zwischen Sonne und Erde (1,5 x 1011 Meter) nur um den Durchmesser eines Wasserstoffatoms (10-10 Meter) ändern.

Albert Einstein hielt den Nachweis von Gravitationswellen daher für unmöglich. Und doch haben die Wissenschaftler Instrumente ersonnen, denen das gelungen ist. Die Geräte der ersten Generation in den 1960er-Jahren bestanden aus tonnenschweren, mit sensiblen Sensoren bestückten Aluminiumzylindern. Gravitationswellenpulse müssten sie zum Schwingen bringen wie der Klöppel eine Kirchenglocke. Aber trotz hoch gezüchteter Verstärker brachten solche Resonanzdetektoren keinerlei Ergebnisse.

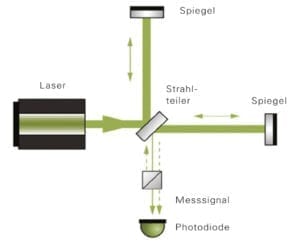

Daher konstruierten die Forscher noch weit empfindlichere Empfänger. Deren Prinzip beruht auf dem Gedankenexperiment mit dem Gummituch. Dazu ersetzen wir den Kreis Start/Ziel durch einen Laser, den Wendepunkt durch einen Spiegel und denken uns die Ameisen als die Wellenberge eines Lichtsignals. Um die winzigen Verzögerungen der Ankunftszeit nachzuweisen, muss senkrecht zum ersten noch ein zweiter Strahlengang angelegt werden, damit sich die Lichtwellen dieser beiden Arme überlagern. Das Messsignal fällt schließlich auf eine Photodiode und kann jetzt ausgewertet werden (Abb. A).

Abb. A: Laserlicht auf der Rennbahn: Die Grundidee stammt aus dem 19. Jh., die Hardware aus dem 21. Jahrhundert Bei einem Gravitationswellendetektor erzeugt ein Lasersystem Licht, das ein halbdurchlässiger Spiegel (Strahlteiler) in zwei Strahlen aufspaltet, die im rechten Winkel weiterlaufen. Am Ende einer jeden Laufstrecke – bei Advanced LIGO beträgt sie vier Kilometer – hängt jeweils ein Spiegel, der das Licht zurück reflektiert. Dadurch gelangen die beiden Strahlen erneut zum Strahlteiler. Dieser lenkt die Strahlen nun so um, dass sie sich überlagern, also interferieren. Die auf einer Photodiode ankommenden Lichtwellen schwingen jedoch nicht im Gleich-, sondern im Gegentakt: Wellenberg trifft auf Wellental, die Lichtwellen löschen sich also gegenseitig aus. Stört eine Gravitationswelle das System und verändert somit die Messstrecken, geraten die Lichtwellen aus dem Takt. Der Empfänger bleibt nicht länger dunkel – ein Signal erscheint.

© MPI für Gravitationsphysik / CC BY-NC-SA 4.0

Ein solches Michelson-Interferometer gibt es im Prinzip schon seit 1882; gebaut wurde es ursprünglich, um die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit zu prüfen. Ausgerüstet mit modernster Technik eignet es sich heute ideal zum Nachweis von Gravitationswellen. Auch die Anlage Advanced LIGO (Abb. B), mit der sie nun entdeckt wurden, funktioniert nach dem Prinzip des Michelson-Interferometers.

Abb. B: Feldforschung: Einer der Detektoren von Advanced LIGO, der in Livingston (US-Bundesstaat Louisiana) seine vier Kilometer langen Arme ausstreckt. Sein Herzstück ist das Zentralhaus mit dem Lasersystem. Der zweite, praktisch baugleiche LIGO-Detektor befindet sich im rund 3000 Kilometer entfernten Hanford (Washington).

Max-Planck-Forscher haben in den 1970er-Jahren damit begonnen, die Technik des Interferometers weiterzuentwickeln und den Erfordernissen der Forschung anzupassen. Die jahrzehntelangen Arbeiten mündeten in den Bau von GEO600. Dieser Detektor auf einem Feld in Ruthe bei Hannover ist einer von mehreren irdischen Horchposten, die das Konzert der Sterne abhören. Kernstück sind mehrere Diodenlaser, die dem eines CD-Players gleichen. Ein kleiner Kristall verwandelt das Licht in einen infraroten Laserstrahl, dessen Leistung nach hochpräziser Vorbereitung und Filterung allerdings nur zehn Watt beträgt – viel mehr als ein Laserpointer, aber auch viel zu schwach für sinnvolle Messungen.

Daher arbeiten Detektoren wie GEO600 oder Advanced LIGO in Livingston (US-Bundesstaat Louisiana) und Hanford (Washington) mit „Power-Recycling“: Ein Spiegel schickt einen Teil des Lichts wieder in Richtung Laser, der es erneut auf den Weg ins Interferometer bringt. Dieser Kreislauf wiederholt sich mehrfach und verstärkt die umlaufende Lichtleistung erheblich.

So bringen es die in Hannover entwickelten LIGO-Laser ursprünglich auf eine Grundleistung von 200 Watt, die sich durch den Recycling-Trick im Interferometer wie nahezu ein Megawatt (106 Watt) „anfühlen“. Das erhöht die Empfindlichkeit des Detektors beträchtlich. Die Laser sind außerdem extrem stabil: Über Monate und Jahre hinweg produzieren sie Licht von immer gleicher Amplitude und Frequenz.

Die beiden Arme von Advanced LIGO bilden jeweils vier Kilometer lange Röhren, bei GEO600 sind sie 600 Meter lang. Darin müssen die Laserstrahlen zwischen den Spiegeln ungestört von äußeren Einflüssen laufen. Es gilt, Vibrationen durch Verkehr oder natürliche Seismik auszuschalten. Daher messen Seismometer die Schwingungen, die dann von Piezoaktuatoren kompensiert werden.

Modelle helfen bei der Suche

Neben diesem aktiven sind alle optischen Teile mit einem passiven System versehen: Die Spiegel etwa sind als mehrstufige Pendel aufgehängt, zudem mit Dämpfern aus Gummi und Edelstahl sowie mit Blattfedern versehen. Um die thermischen Fluktuationen der Luftdichte innerhalb der Anlage möglichst klein zu halten, stecken die Interferometer in evakuierten Edelstahlröhren. Bei GEO600 etwa schaffen Turbomolekularpumpen ein Ultrahochvakuum besser als 10-11 bar.

Um die winzigen Gravitationswellensignale im Datenwust zu entdecken, müssen die Wissenschaftler wissen, wonach sie überhaupt suchen sollen. Deshalb berechnet eine Abteilung am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik für alle möglichen Quellen von Gravitationswellen – verschmelzende schwarze Löcher oder Neutronensterne –, wie die Signale aussehen. Mit diesen Schablonen analysieren die Forscher dann die Messdaten der Detektoren auf rechenstarken Großcomputern. Sind die Signale erst einmal gefunden, stellen sich weitere Fragen: Wo genau befindet sich die Quelle? Was steckt dahinter? Schwarze Löcher oder Neutronensterne? Welche Masse besitzen sie? Jetzt schlägt die Stunde jener Experten, die theoretische Modelle berechnen und sie mit den beobachteten Daten vergleichen (Titelbild). So bringen die Wissenschaftler schließlich durch das enge Zusammenspiel von Experiment, Simulationen, analytischen Berechnungen und Datenanalyse Licht ins dunkle Universum.

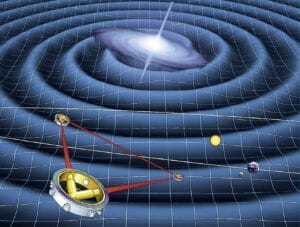

Abb. C: Die Zukunft liegt im All: Erschütterungen lassen sich in erdgebundenen Detektoren nie ganz vermeiden und stören die Messung von Gravitationswellen unterhalb von zehn Hertz. Daher plant ein internationales Wissenschaftlerteam das Projekt eLISA (evolved Laser Interferometer Space Antenna). Vom Jahr 2034 an sollen drei Satelliten 50 Millionen Kilometer hinter der Erde her fliegen und dabei ein Dreieck mit Millionen Kilometern Seitenlänge aufspannen. Dieses Weltraum-Laserinterferometer wird tieffrequente Gravitationswellen aus dem gesamten sichtbaren Universum empfangen können.

© NASA / JPL-Caltech

Neben Advanced LIGO und GEO600 ist seit August 2017 nahe der italienischen Stadt Pisa der ausgebaute Detektor Advanced VIRGO mit drei Kilometer langen Messarmen in Betrieb. Im Februar 2020 begann der erste Beobachtungslauf des unterirdisch konstruierten japanischen Detektors KAGRA gleicher Größe. Auch in Indien ist ein Observatorium geplant. Und im Jahr 2034 soll das Interferometer eLISA vom Weltraum aus nach tieffrequenten Gravitationswellen aus dem gesamten sichtbaren Universum lauschen und so die erdgebundenen Detektoren ergänzen (Abb. C). Auf der ganzen Welt läuft die Jagd nach Gravitationswellen auf Hochtouren.

Abbildungshinweise:

Abb. A: Laserlicht © MPI für Gravitationsphysik / CC BY-NC-SA 4.0

Abb. B: LIGO © Caltech / LIGO Laboratory

Abb. C: Weltraum-Laserinterferometer © NASA / JPL-Caltech

Titelbild: Graviationswellen © S. Ossokine, A. Buonanno (Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik), Simulating eXtreme Spacetime Projekt, D. Steinhauser (Airborne Hydro Mapping GmbH)

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

TECHMAX Ausgabe 4, Sommer 2020; Autor: Helmut Hornung; Redaktion: Tanja Fendt