Geomax 31: Demokratie und Social Media

plus Shipping Costs

über die Wirkung von sozialen Netzwerken

Soziale Medien sind heute ein fester Bestandteil unseres Alltags: Die ARD/ZDF-Medienstudie 2024 zeigt, dass in Deutschland immer mehr Menschen Social-Media-Angebote nutzen. 60 Prozent machen regelmäßig (mindestens einmal wöchentlich) von den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten Gebrauch (Abb. A). Die Plattformen sind dabei weit mehr als reine Unterhaltungsmedien: Die sozialen Netzwerke prägen den öffentlichen Diskurs mit – vom politischen Wahlkampf bis hin zu gesellschaftlich relevanten Debatten über Klimawandel, Migration oder LGTBIQ-Rechte.

Diesen Wandel spürt auch die Politik. Alle großen Bundesparteien sowie zahlreiche Spitzenpolitiker und -politikerinnen sind heute in den sozialen Medien aktiv und versuchen dort, ihre Botschaften an die Nutzerinnen und Nutzer zu bringen. Besonders auffällig ist hier: Gerade populistische Parteien sind auf Social Media besonders erfolgreich. Woran liegt das?

Abb. A: Nutzung von Social Media. Die ARD/ZDF-Medienstudie belegt, dass in Deutschland immer mehr Menschen soziale Medien nutzen. Die mindestens wöchentliche Nutzung hat sich im Jahr 2024 auf rund 60 Prozent erhöht. Der Anstieg um 8 Prozentpunkte seit 2023 ist vorranging auf die Altersgruppe der 50- bis 69-Jährigen zurückzuführen.

© Quelle Zahlen: ARD/ZDF-Medienstudie 2024; Grafik: HNBM

„Wir müssen uns bewusst machen, dass die sozialen Kanäle die Art und Weise, wie Informationen öffentlich vermittelt werden, grundlegend verändert haben“, sagt Lisa Oswald, die sich am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin mit politischer Kommunikation und öffentlichem Diskurs im digitalen Raum beschäftigt. „Früher hat die sogenannte ‚One-to-many-Kommunikation‘ den öffentlichen Diskurs bestimmt – also ein Sender vermittelt Informationen an viele Empfängerinnen und Empfänger“, erklärt sie. Ein klassisches Beispiel: Eine Zeitung oder ein TV-Sender berichtet für seine Leserschaft über ein bestimmtes Thema (s. Kasten). Dabei gelangen Informationen in die Öffentlichkeit, indem Journalistinnen und Journalisten sie vor Veröffentlichung recherchiert, strukturiert und durch mehrere Instanzen auf ihre Richtigkeit prüfen lassen. Diese Standards sorgen unter anderem dafür, dass die Anzahl falscher Meldungen reduziert wird. „Diese Art der Kommunikation führte auch dazu, dass wir als Gesellschaft eine gemeinsame Informationsbasis hatten, die weitgehend faktengetrieben und -geleitet war. Auf dieser Basis haben wir dann unterschiedliche Meinungen gebildet und ausdiskutiert“, so Oswald.

Öffentliche Kommunikation im Wandel

Für eine stabile Demokratie bot dieser öffentliche Diskurs eine solide Grundlage. Mit dem Aufstieg der sozialen Medien ist diese Form der Kommunikation jedoch nicht mehr die einzige. Sowohl die Formate als auch die Personen, die Informationen verbreiten, haben sich online vervielfältigt. Heute gibt es in den sozialen Medien viele Sendende, die Inhalte an zahlreiche Empfängergruppen vermitteln. Diese sogenannte „Many-to-Many-Kommunikation“ hat Vor- und Nachteile. Zum einen kann sie dazu führen, dass Menschen, die bisher im öffentlichen Diskurs untergingen, eine Stimme bekommen – zum Beispiel, wenn sie Teil einer marginalisierten Bevölkerungsgruppe sind. „Ein Problem ist es aber, wenn Menschen in den sozialen Medien nicht geprüfte Inhalte publizieren und zwischen Fakt und Meinung nicht unterscheiden“, sagt Oswald.

Wettbewerb um Aufmerksamkeit

Um zu verstehen, warum negative Meldungen und Populismus online so gut funktionieren, muss man sich die Funktionsweise der Plattformen genauer anschauen. Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder TikTok werden von großen Unternehmen geführt. Als Player in der globalen Marktwirtschaft wollen diese zunächst einmal ihren Gewinn steigern. Diesen erzielen sie primär durch Werbeeinahmen. Die Währung dafür ist unsere Aufmerksamkeit: Je länger ein Mensch auf einer Plattform aktiv ist, desto mehr Werbung kann er konsumieren – und desto mehr Geld verdient das Unternehmen. Dieses Konzept nennt sich „Aufmerksamkeitsökonomie“. Um hier besonders gut abzuschneiden, designen die Unternehmen ihre Social-Media-Plattformen zum Beispiel so, dass Menschen sich möglichst ohne Reibungspunkte lange und gerne mit ihrem Feed beschäftigen. Hierfür werden bevorzugt Inhalte ausgespielt, die Aufmerksamkeit erregen, zum Beispiel besonders emotionale, aufregende oder negativ konnotierte Themen, die in kurzen, möglichst auffälligen und eingängigen Formaten präsentiert werden. Diese Funktionsweise begünstigt Populismus, Hate Speech und Polarisierung – Phänomene, die genau nach diesen Spielregeln funktionieren. So erklärt sich auch der überdurchschnittliche Erfolg populistischer Parteien in den sozialen Medien: „Kurze Formate, toxische Sprache und emotionale Botschaften werden durch den Algorithmus besonders gut ausgespielt und bekommen eine hohe Reichweite. Parteien, die eine differenzierte Lösung für ein komplexes Problem präsentieren wollen, haben es in den sozialen Medien schwerer als Populisten, die scheinbar einfache Antworten liefern“, erklärt Oswald.

Soziale Medien und Demokratie

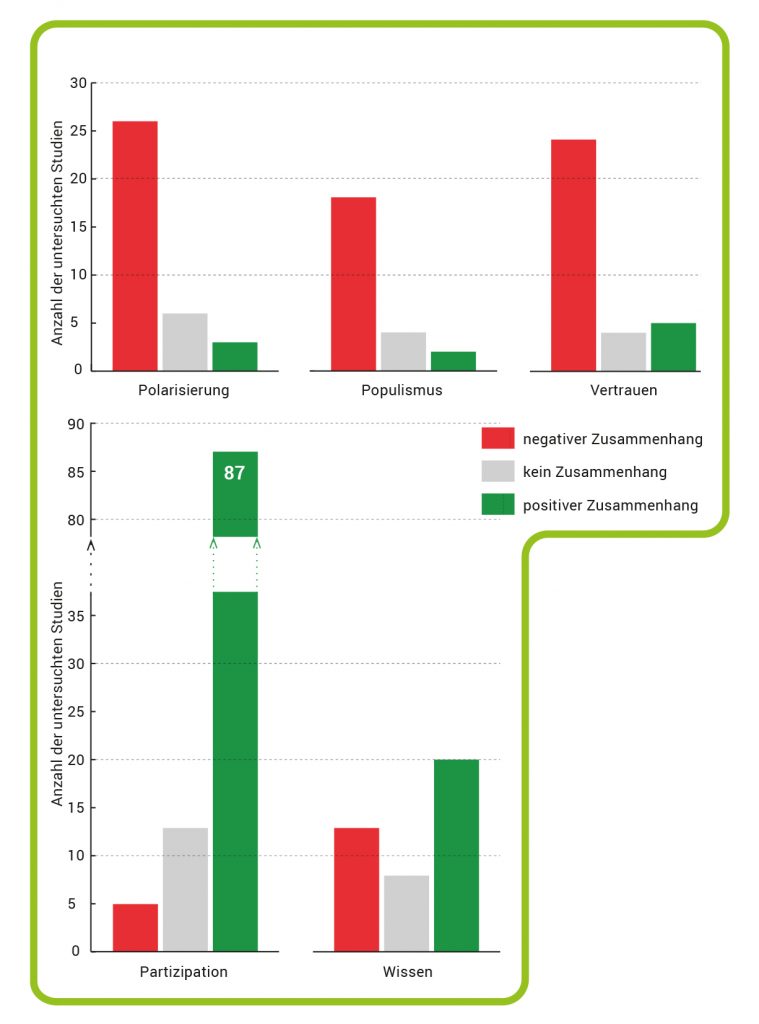

Diese Verschiebung der öffentlichen Kommunikation kann weitreichende Folgen für die Demokratie haben. In einer großen Metastudie hat Lisa Oswald mit einem Team des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, der Hertie School in Berlin und der University of Bristol untersucht, welche Effekte soziale Medien für die Demokratie in unterschiedlichen Ländern haben. Für die Studie haben die Forschenden rund 500 wissenschaftliche Veröffentlichungen ausgewertet, die über Umfragen oder Experimente zum Zusammenhang zwischen Demokratie und sozialen Medien berichtet haben. Ihr Ergebnis: Es gibt sowohl negative als auch positive Zusammenhänge zwischen sozialen Medien und politischen Faktoren (Abb. B).

Abb. B: Ambivalente Wirkung von Social Media. Eine Metaanalyse zeigt positive Effekte von sozialen Medien auf politisches Wissen und insbesondere die politische Partizipation. Gefahren für die Demokratie entstehen durch sinkendes Vertrauen in demokratische Institutionen, Populismus und politische Polarisierung.

© Quelle: Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S. & Hertwig, R.: A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. Nat Hum Behav 7, 74–101 (2023). https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1; Grafik: HNBM // CC BY 4.0

Als besonders positiv stellte sich heraus, dass sich durch soziale Medien mehr Menschen am politischen Diskurs beteiligen – soziale Netzwerke steigern also die politische Partizipation. Das liege vor allem daran, dass es online geringere Hürden für Partizipation gebe, erklärt Oswald. Musste man früher etwa mit Papier und Stift durch die Fußgängerzone laufen, um Menschen dazu zu bewegen, eine Petition zu unterschreiben, funktioniert das heute online mit wenigen Klicks. Außerdem hat sich in den sozialen Medien eine neue Form des Aktivismus‘ entwickelt, der sogenannte „Hashtag-Activism“. Dazu zählen Phänomene wie die #metoo-Bewegung oder das #blacklivesmatter-Movement. „Diese Form von Aktivismus wurde anfangs zwar etwas belächelt, aber man hat gesehen, dass sie weitreichende politische Konsequenzen ausgelöst hat“, sagt Lisa Oswald. Besonders in autokratischen Systemen, in denen es mitunter lebensgefährlich sein kann, für Proteste auf die Straße zu gehen, hätten die sozialen Medien eine Tür für ziviles Engagement geöffnet. Zudem können digitale Medien politisches Wissen fördern und für ein vielfältigeres Nachrichtenangebot sorgen. Ein kleinerer Teil der untersuchten Veröffentlichungen belegt aber auch negative Auswirkungen auf politisches Wissen, beispielsweise durch den Effekt „News-Finds-Me“: So tendieren Social-Media-Nutzende dazu, sich nicht mehr aktiv zu informieren, da sie davon ausgehen, dass wichtige Informationen sie automatisch erreichen.

Vor allem bei drei Faktoren konnten die Forschenden Gefahren für die Demokratie nachweisen: Die Nutzung sozialer Medien hängt negativ mit Vertrauen in demokratische Institutionen und Prozesse zusammen, der Zulauf für populistische Meinungen steigt und die politische Polarisierung nimmt zu. Die Ursachen hierfür sind noch nicht genau erforscht. Es wurde lange das Phänomen diskutiert, dass sogenannte Echokammern die Probleme verstärken. Dabei unterscheiden Forschende allerdings zwei Formen: „Soziale Echokammern, also dass Menschen sich online gerne mit Gleichgesinnten umgeben, sind nachgewiesen“, erklärt Oswald. Dieses Phänomen sehen wir aber auch in anderen sozialen Kontexten. „Die zweite Variante ist die Annahme, dass man online nur noch Dinge konsumiert, die der eigenen Meinung entsprechen und diese verstärken. Das konnte bisher nicht klar nachgewiesen werden“, sagt die Wissenschaftlerin.

Digitale Medien können bestehende Demokratien bedrohen, denn „wenn das Vertrauen in die Spielregeln der Demokratie sinkt, ist das sehr gefährlich“, sagt Lisa Oswald. Politische Diskurse könnten in einer funktionierenden Demokratie zwar durchaus hart geführt werden, doch sobald Menschen anzweifelten, dass die Justiz oder das Parteiensystem prinzipiell funktionieren, entstünden Probleme. Ein erschreckendes Beispiel dafür, welche Folgen dieses Misstrauen haben kann, ist der Sturm auf das Kapitol in Washington nach der verlorenen US-Wahl von Donald Trump im Jahr 2020. Dabei verschafften sich Anhänger des damals noch amtierenden Präsidenten gewaltsam Zugang zum Kongress der Vereinigten Staaten, um den Senat und das Repräsentantenhaus daran zu hindern, die Wahlniederlage Trumps förmlich zu bestätigen. Koordiniert wurde dieser Angriff unter anderem in den sozialen Medien. Der Vorfall zeigt auch, wie leicht die Meinungspolarisierung aus sozialen Medien in die Offline-Welt überschwappen kann.

„Unterschiedliche Meinungen sind für die Demokratie grundsätzlich kein Problem“, sagt Lisa Oswald. „Kritisch wird es erst, wenn man anfängt, Menschen, die anders denken, nicht mehr zu respektieren. Das ist für die Demokratie gefährlich.“ Dahinter steht die sogenannte affektive Polarisierung. Dabei zeigen Personen eine große, generelle Antipathie gegenüber ganzen Gruppen, zum Beispiel politisch Andersdenkenden – unabhängig davon, zu welchem inhaltlichen Thema sich die Gruppe äußert.

Es gibt einige Mechanismen und Hinweise, dass soziale Medien Demokratien gefährden können – und Ansätze, dem entgegenzuwirken: Mit einem kritischen Blick können Nutzerinnen und Nutzer falsche Informationen und Polarisierung besser erkennen und die Kommunikation in den sozialen Netzwerken hinterfragen. „Die Plattformen erwecken schnell den Eindruck, dass die dort geteilten Inhalte der Mehrheitsmeinung entsprechen“, so Lisa Oswald. „Studien haben aber gezeigt, dass eigentlich nur verhältnismäßig wenige Menschen online Inhalte teilen – und das sind vor allem Personen mit einem hohen politischen Interesse und eher radikalen Ansichten. Das ist also keineswegs der Durchschnitt der Gesellschaft.“ Ein erster Schritt ist es daher, sich diese Verzerrung bewusst zu machen. Oswald rät außerdem, sich online an Accounts zu orientieren, hinter denen Menschen stehen, die nach journalistischen Standards arbeiten. „Es ist wirklich schwierig, alle Fakten in einem Beitrag selbst zu checken. Falsche Inhalte wirken oft glaubwürdig, und es erfordert viel Know-How und Zeit, alles zu überprüfen.“

Digitale Inhalte bewerten

Wie Nutzerinnen und Nutzer sich in sozialen Medien sicherer bewegen können, untersucht auch Anastasia Kozyreva. In ihrem Projekt am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat sie Methoden unter die Lupe genommen, die falsche Informationen aufdecken und ihnen entgegenwirken. Widerlegungsstrategien sollen dem Einzelnen helfen, Falschinformationen zu erkennen. Eine der am besten erforschten Strategien ist das sogenannte „Debunking“. Fact-Checker oder Expertenteams stellen dabei nicht nur korrekte Informationen zur Verfügung, sondern erklären auch, warum eine Information falsch oder irreführend ist.

Großes Potenzial sieht Kozyreva im sogenannten Boosting. Dabei geht es darum, Personen in ihrer eigenen Verantwortung und Kompetenz zu stärken. „Menschen zum Beispiel durch Strategien zum Fact-Checking zu boosten, ist ein wichtiger Schutz vor falschen Informationen“, so Kozyreva. Eine Technik ist beispielsweise das „laterale Lesen“. „In einer Untersuchung der Stanford University wurden professionelle Fact-Checker, Lehrende und Studierende der Universität gebeten, eine Website daraufhin zu prüfen, ob ihre Inhalte vertrauenswürdig sind. Der beste Weg: Statt auf der Seite selbst durch kritisches Denken nach Spuren zu suchen, kopierten die Fact-Checker den Namen des Unternehmens einfach in eine Suchmaschine und haben es dort auf seine Vertrauenswürdigkeit überprüft“, erklärt Kozyreva. So seien sie schnell an zuverlässige Informationen gekommen.

Nudging ist eine Methode, um das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, ohne dass dabei konkret etwas verboten wird. Die Idee: Kleine Veränderungen in der Gestaltung der Umwelt führen dazu, dass Personen Entscheidungen treffen, die besser für sie und die Gesellschaft sind. Ein klassisches Beispiel ist die Präsentation von abschreckenden Warnhinweisen auf Zigarettenschachteln, um den Konsum einzuschränken. Solche Nudges können auch in den sozialen Medien helfen: Plattformen könnten zum Beispiel kleine Stolpersteine einbauen, um die Userinnen und User dazu zu bewegen, beim Scrollen, Teilen und Liken innezuhalten und sie daran zu erinnern, wie wichtig es ist, nur korrekte Informationen zu teilen. Zum Beispiel könnte eine Nachfrage erscheinen, ob ein Inhalt wirklich geteilt werden soll, wenn er vorab gar nicht gelesen worden war. „Das Nudging-Konzept hat aber auch Risiken“, schränkt die Wissenschaftlerin ein. „Zum Beispiel findet kein Lerneffekt oder Empowerment bei den Menschen statt: Hat ein ‚Nudge‘ das Verhalten von Menschen verändert, fallen sie wieder zurück in alte Muster, sobald er entfernt wird.“

Plattformen der Zukunft

Nicht nur der Einzelne trägt mit seinem Verhalten zu einer sicheren und positiven Debattenkultur bei, es kommt auch auf die Betreiber der Plattformen an. Innerhalb der Europäischen Union bildet der Digital Services Act dafür den rechtlichen Rahmen. Das Regelwerk schützt die Grundrechte der Internet-Nutzenden und erleichtert die Entfernung illegaler Inhalte wie Hassrede und gefälschte Produkte. Gleichzeitig braucht es einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs über die Entwicklung unserer Online-Welt: Welche Sicherheitsstandards für den sozialen Diskurs wollen wir etablieren? Wie können demokratische Prinzipien auf die Plattformen übertragen werden? Und wie kann eine konstruktive Diskussion in den sozialen Medien ablaufen?

Abbildungshinweise:

Titelbild: © master1305 / Adobe Stock

Abb. A: © Quelle Zahlen: ARD/ZDF-Medienstudie 2024; Grafik: HNBM

Kasten: © MPG; Grafik: HNBM // CC BY-NC-SA 4.0

Abb. B: © Quelle: Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S. & Hertwig, R.: A systematic review of worldwide causal and correlational evidence on digital media and democracy. Nat Hum Behav 7, 74–101 (2023). https://doi.org/10.1038/s41562-022-01460-1; Grafik: HNBM // CC BY 4.0

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

GEOMAX Ausgabe 31, März 2025; Text: Sabine Fischer; Redaktion: max-wissen-Team