Geomax 23: Furiose Feuerberge

plus Shipping Costs

Warum die Klimaforschung mit Vulkanen rechnet

Am Abend des 5. April 1815 ist auf der indonesischen Insel Sumbawa ein lauter Knall zu hören. Kurz darauf schießt vom Gipfel des 4300 Meter hohen Vulkans Tambora ein Feuerstrahl in den Himmel. Schlammlawinen stürzen die Bergflanken hinab und begraben alles, was ihnen in den Weg kommt. Das Schlimmste aber steht noch bevor: Am 10. und 11. April sprengen mehrere gewaltige Explosionen den Gipfel in Stücke. Pyroklastische Ströme aus heißem Gas und Asche ergießen sich ins Meer, Tsunamis verwüsten die umliegenden Küsten. Gigantische Aschewolken verdunkeln den Himmel. Augenzeugen berichten von „rasenden Flammen und Wirbelwinden, die fast alle Häuser zerstörten“. Bis zum 17. April dauert das Inferno, dann endlich beruhigt sich der Berg. Als einen Tag später die „Benares“, ein Schiff der British East India Company, die Insel erreicht, stößt die Besatzung auf Tod und Verwüstung. Tausende Menschen haben durch den Ausbruch ihr Leben verloren, viele weitere sterben in den kommenden Wochen und Monaten, weil der Ascheregen die landwirtschaftliche Produktion vernichtet und das Trinkwasser vergiftet hat. Der vormals wohl höchste Vulkan des Archipels ist durch die Explosionen um fast eineinhalb Kilometer geschrumpft.

Der Rest der Welt aber sollte die Folgen des Tambora-Ausbruchs erst noch zu spüren bekommen. Denn diese Jahrtausend Eruption brachte das Klima zeitweise derart durcheinander, dass 1816 in Europa und Nordamerika als das „Jahr ohne Sommer“ in die Geschichte einging. Süddeutschland versank im Dauerregen, Ende Juli fiel sogar Schnee. Die mageren Ernten verrotteten, das Vieh verendete, oder musste aus Futtermangel geschlachtet werden. Die Getreidepreise schnellten in die Höhe. Mehl wurde mit kaum genießbaren Zutaten gestreckt und zu „Hungerbroten“ verbacken. General Carl von Clausewitz, der im Frühling 1817 durch das Rheinland ritt, schrieb: „Ich sah stark geschwächtes Volk, kaum mehr menschlich, das auf der Suche nach halb verfaulten Kartoffeln über die Äcker lief.“

In vielen Ländern forderten Hunger und Krankheiten wie die Cholera zahllose Opfer und trugen zu Migration, Unruhen und in der Folge sogar zu politischem und sozialem Wandel bei. Dabei traf das Unglück die Menschen aus dem Nichts. Eine Verbindung zu dem fernen Vulkan sahen sie nicht. Manche fingen sogar an, die Blitzableiter zu demolieren, denen sie die Schuld am schlechten Wetter gaben. Mary Shelley soll im Sommer 1816 am Genfer See ihren Roman „Frankenstein“ geschrieben haben, weil sie wegen des vielen Regens kaum vor die Tür gehen konnte. Allein in Indonesien starben durch den Tambora bis zu 100.000 Menschen. Weltweit waren es mindestens noch einmal so viele. Wie konnte es dazu kommen?

Kontinente in Bewegung

Lange Zeit war nicht einmal klar, was Vulkane überhaupt sind. Erst die Erforschung des Erdinnern im 20. Jahrhundert brachte Klarheit. Sie offenbarte, dass unter unseren Füßen gewaltige Kräfte am Werk sind. Da Temperatur und Dichte von der Erdkruste zum Erdmittelpunkt hin zunehmen, entstehen gigantische Wärme- und Materialströme. Forscher bezeichnen diese Umwälzungen als Konvektion und fanden darin erstmals eine plausible Erklärung für die Hypothese der Kontinentalverschiebung, die Alfred Wegener im Jahr 1912 formuliert hatte: Die Konvektion im Erdmantel ist die treibende Kraft dafür, dass sich die Kontinente bewegen. Sie sorgt auch dafür, dass an den mittelozeanischen Rücken ständig flüssiges Gestein aus dem Erdmantel nach oben dringt und neue Erdkruste bildet. Diese wandert in Form großer Platten wie auf einem Förderband nach beiden Seiten über den Erdmantel hinweg. Treffen zwei kontinentale Platten aufeinander, können sich Gebirge auftürmen. Die ozeanischen Platten hingegen werden spätestens nach 200 Millionen Jahren wieder vom Erdmantel verschluckt. An solchen Subduktionszonen entstehen Vulkangürtel wie der Pazifische Feuerring. In diesem besonders instabilen Bereich ereigneten sich fast alle spektakulären Ausbrüche der vergangenen Jahrhunderte, darunter die des Tambora (1815) und des Krakatau (1883), beide in Indonesien sowie der des Pinatubo (1991) auf den Philippinen.

Um die Stärke eines Ausbruchs zu messen, verwenden Geologen den Vulkanexplosivitätsindex (VEI) mit einer Skala von 0 bis 8. Die Stärke bemisst sich dabei am Volumen des ausgeworfenen pyroklastischen Materials und an der Höhe der Eruptionssäule. Eine Zunahme um eine Stufe entspricht einer zehnmal stärkeren Eruption. Der Tambora-Ausbruch von 1815 erreichte die Stärke 7. Ein solches Ereignis kommt nur alle paar tausend Jahre vor.

Künstliche Sonnenschirme

Wann aber verändert ein Vulkanausbruch das Klima? Und wie genau sehen die Klimaeffekte aus? Solche Fragen untersucht Claudia Timmreck mit ihrem Team am Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie. „Vulkanausbrüche sind natürliche Klimaexperimente“, sagt die Physikerin. „Sie sind bestens geeignet, um zu untersuchen, wie sich Störungen auf die natürliche Klimavariabilität auswirken.“ Diese Variabilität zu verstehen und vom menschgemachten Klimawandel abzugrenzen, ist eine der großen Herausforderungen in der Klimaforschung.

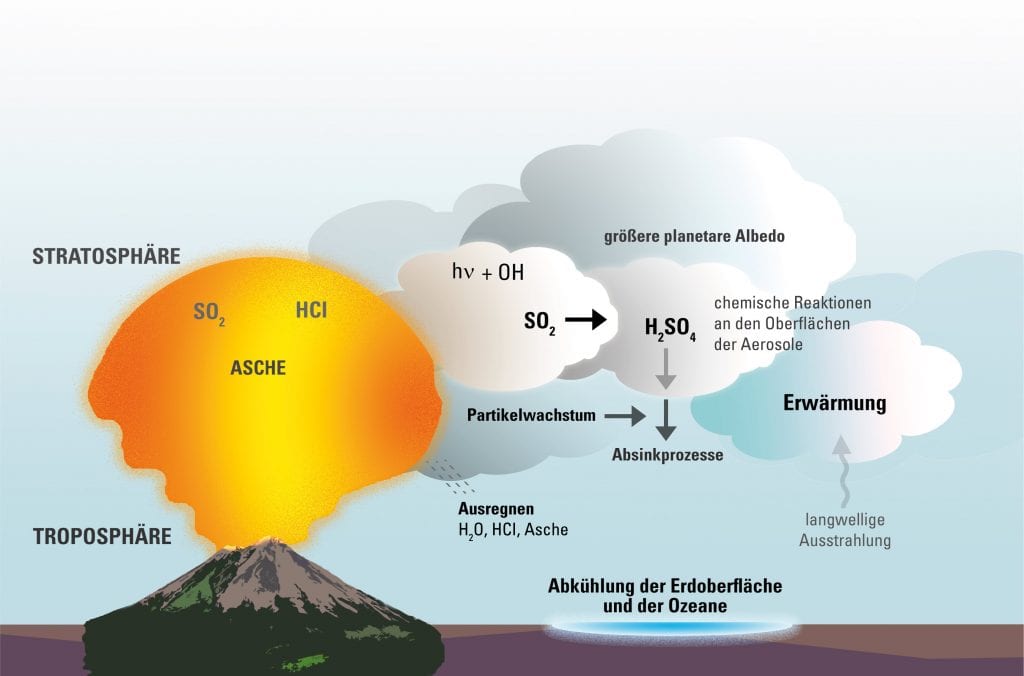

Abb. A: Klimaeffekt von großen Vulkanausbrüchen

© MPG, D. Budimlic; Quelle: MPI für Meteorologie / CC BY-NC-SA 4.0

Für die Klimaeffekte nach einem Ausbruch sind vor allem zwei Faktoren entscheidend: die Menge an freigesetztem Schwefeldioxid (SO2) und die Höhe, in welche die schwefelhaltigen Gase emporsteigen. Denn während die ausgestoßene Asche relativ schnell wieder zu Boden rieselt, wird Schwefeldioxid in der Stratosphäre fotochemisch oxidiert und verbindet sich mit Wasser zu Schwefelsäuretröpfchen (H2SO4). Solche Aerosole sorgen nicht nur für farbenprächtige Sonnenuntergänge, die nach der Tambora-Eruption Maler wie William Turner inspiriert haben. „Die Schwefelaerosole wirken wie ein künstlicher Sonnenschirm“, sagt Claudia Timmreck. „Sie streuen das einfallende Sonnenlicht in den Weltraum zurück und absorbieren zusätzlich die Wärmestrahlung der Erde. Dadurch heizt sich die Stratosphäre auf, während die bodennahen Luftschichten und die Ozeane abkühlen.“ (Abb. A, siehe auch Geomax 18)

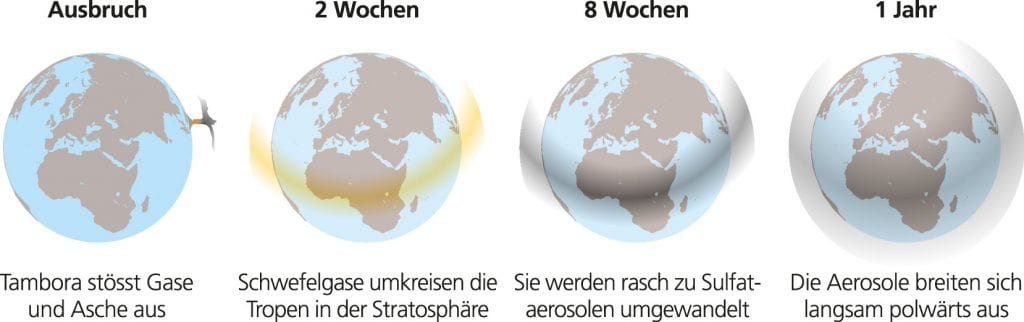

Die Höhe, in welche die Schwefelteilchen emporsteigen, hängt unter anderem von der Explosivität des Ausbruchs und den lokalen Wetterbedingungen ab, die den Auftrieb beeinflussen. Gelangen die Teilchen in eine Höhe von mehr als zwölf Kilometer und damit bis in die Stratosphäre, können sie sich als Aerosole im Verlauf mehrerer Monate über die gesamte Erdkugel verbreiten und dort etliche Jahre lang bleiben (Abb. B). Einen globalen Einfluss haben vor allem große Vulkanausbrüche in der Nähe des Äquators, denn von dort aus können die Aerosole über die Nord- und Südhalbkugel verdriftet werden. Bei Eruptionen nahe den Polen ist dagegen nur eine Hemisphäre betroffen, und der Klimaeffekt bleibt räumlich begrenzt. Da sich die Aerosole erst allmählich ausbreiten, reagiert das Erdsystem nach einem Ausbruch zeitverzögert: „Die maximale Abkühlung ist normalerweise nach sechs bis zwölf Monaten erreicht. Danach lässt sich der Effekt noch mehrere Jahre lang nachweisen“, sagt Claudia Timmreck.

Abb. B: Ausbreitung von Schwefeldioxid und Aerosolen nach dem Ausbruch des Tambora

© aus: Brönnimann S, Krämer D, Tambora und das «Jahr ohne Sommer» 1816. Klima, Mensch und Gesellschaft. Geographica Bernensia G90

Um die Klimaeffekte von Vulkanausbrüchen besser zu verstehen, simulieren die Max-Planck-Forschenden historische und neuzeitliche Ausbrüche am Computer. Ziel ist es, die Auswirkungen von künftigen Eruptionen möglichst genau vorhersagen zu können. Was würde etwa passieren, wenn es heute zu einer Eruption wie der des Pinatubo im Jahr 1991 käme? Der Ausbruch hatte die Stärke 6 und senkte damals die Erdoberflächentemperatur kurzfristig im Mittel um 0,5°C. (Zum Vergleich: Beim Tambora-Ausbruch sank die Erdoberflächentemperatur im Mittel sogar um etwa 1°C.) Das scheint nicht viel, machte sich aber wegen der großen Schwankungsbreite mancherorts deutlich bemerkbar. Die Eruption veränderte auch die Zirkulation der Atmosphäre, außerdem nahm die stratosphärische Ozonkonzentration zeitweise bis zu 50 Prozent ab. Grund dafür sind verschiedene chemische Reaktionen, die an den Oberflächen der Aerosole ablaufen und die schützende Ozonschicht zerstören. Die Pinatubo-Eruption von 1991 war die jüngste mit globalen Auswirkungen auf das Klima. Andere Ausbrüche sind dagegen zwar spektakulär, für das Klima aber nicht von Bedeutung, so wie der des isländischen Eyjafjallajökull, der im April 2010 den Flugverkehr über Europa lahmlegte. Auch die Eruptionen des Kilauea auf Hawaii und des Merapi in Indonesien, beide im Frühjahr 2018, waren nicht klimarelevant. Bei all diesen Eruptionen sind – anders als beim Tambora-Ausbruch – keine schwefelhaltigen Verbindungen in die Stratosphäre gelangt.

Um einen Vulkanausbruch am Rechner realistisch nachzustellen, müssen die Forschenden ihre Computermodelle mit möglichst genauen Daten über die freigesetzte Menge an Schwefeldioxid füttern. „Heute verwenden wir dafür vor allem Satellitenmessungen“, sagt Claudia Timmreck. „Die Geräte an Bord bestimmen die sogenannte Extinktion, die angibt, wie viel Licht einer bestimmten Wellenlänge absorbiert wird. Daraus lassen sich Menge und Größe der Partikel errechnen. Daten zur Größenverteilung der Teilchen bekommen wir auch von Forschungsballons.“

Klimadetektive bei der Arbeit

Wenn es um Eruptionen in der Vergangenheit geht, ist dagegen Detektivarbeit gefragt: Dafür arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen, wie Meteorologie, Geologie und Botanik zusammen. Die Klimaentwicklung vergangener Epochen lässt sich aus Baumringen ablesen: Sie dokumentieren etwa, wenn das Wachstum durch einen extrem kalten Sommer beeinträchtigt war. Die Schwefeldioxid-Mengen bestimmen die Forschenden anhand von Eisbohrkernen aus der Arktis und Antarktis. Aus den darin enthaltenen Konzentrationen der Wasserisotope lassen sich die Temperaturen früherer Epochen rekonstruieren; die im Eis eingeschlossene Luft gibt Auskunft über die Zusammensetzung der Atmosphäre. All diese Informationen sind praktischerweise in zeitlicher Reihenfolge archiviert: Je weiter die Klima-Chronisten in die Tiefe bohren, desto ferner reisen sie in die Vergangenheit, aber desto unsicherer und ungenauer werden auch ihre Daten.

Bei ihren Auswertungen müssen die Forscher berücksichtigen, dass etwa nach einem Ausbruch in den Tropen nur ein bestimmter Prozentsatz an Schwefeldioxid an den Polen ankommt. „Wie viel das ist, können wir anhand des Fallouts bei Atomtests in den 1960er-Jahren abschätzen“, sagt Claudia Timmreck. Um die lokale Variation herauszurechnen, werden stets mehrere Bohrkerne von unterschiedlichen Orten analysiert.

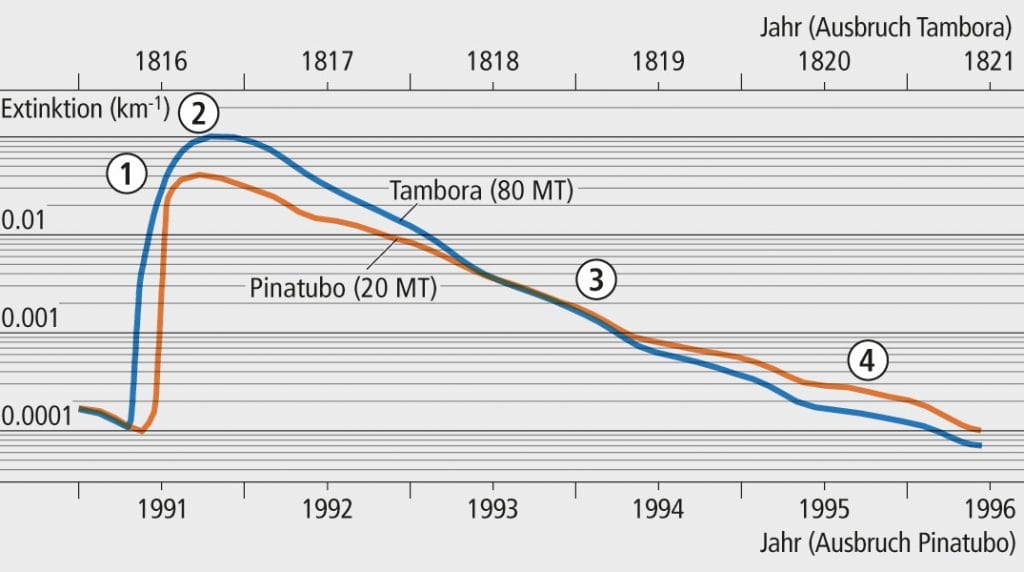

Das Hamburger Forschungs-Team erhält immer wieder neue Daten, mit denen es die Modelle unterfüttert und erweitert. Indem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedene Parameter wie lokale Wetterbedingungen und Luftströmungen oder globale Zirkulationsanomalien wie El Niño variieren und die Ergebnisse mit Beobachtungen vergleichen, gelangen sie zu immer realistischeren Einschätzungen, welchen Klimaeinfluss Vulkane haben. Bei sehr aufwendigen Simulationen kommt der Hochleistungsrechner des Deutschen Klimarechenzentrums (DKRZ) zum Einsatz. „Aus der Menge an Schwefeldioxid, die anhand von Eisbohrkernen bestimmt wurde, lassen sich mithilfe von numerischen Modellen die globale Ausbreitung und Lebensdauer der vulkanischen Wolke und der damit verbundene vulkanische Strahlungsantrieb ermitteln“, so Timmreck. Der Wert ist ein Maß dafür, wie klimawirksame Faktoren – etwa Schwefelaerosole oder Treibhausgase – die Energiebilanz der Erde und der Atmosphäre verändern, indem sie das Gleichgewicht zwischen einfallender Sonnenstrahlung und von der Erde reflektierter Wärmestrahlung verschieben. Der Strahlungsantrieb wird in Watt pro Quadratmeter (W/m2) angegeben. Um den menschgemachten Klimawandel zu bremsen, wäre ein einzelner Vulkanausbruch übrigens längst nicht genug: „Dazu bräuchte man fünf bis sieben Pinatubos – pro Jahr!“ sagt Claudia Timmreck. Wenn aber schon ein „normaler“ Vulkan das Weltklima beeinflussen kann – welchen Effekt hat dann erst der Ausbruch eines Supervulkans mit der Stärke 8, wie er sich vor rund 640.000 Jahren im Yellowstone-Gebiet im US-Bundesstaat Wyoming ereignete? Supereruptionen sind extrem große Vulkanausbrüche, die mehr als 1000 Milliarden Tonnen Material ausstoßen – rund 150 Mal so viel wie der Pinatubo im Jahr 1991. Die Yellowstone-Eruption bedeckte damals große Teile des Kontinents mit einer zehn Zentimeter dicken Ascheschicht „Bei großen Eruptionen, die sehr viel Schwefeldioxid freisetzen, kommt noch ein anderer Faktor hinzu“, sagt Claudia Timmreck: „Die Schwefelteilchen verklumpen und verändern dadurch ihre Strahlungseigenschaften. Größere Teilchen sind außerdem schwerer und fallen schneller aus der Atmosphäre aus.“ Das bedeutet, dass der Klimaeffekt von großen Eruptionen nicht proportional zur Menge an freigesetztem Schwefeldioxid ansteigt. Frühere Modelle haben das jedoch nicht berücksichtigt und den Strahlungsantrieb meist überschätzt (Abb. C).

Abb. C: Wirkung vulkanischer Aerosole. Oben: Anzahl und Wachstum von Aerosolpartikeln nach den Ausbrüchen von Pinatubo und Tambora. Unten: Vergleich der Aerosolextinktion (= die Wirkung auf die kurzwellige Strahlung), basierend auf Modellsimulationen. Die Grafik zeigt die Verhältnisse am Äquator in 20 Kilometern Höhe. Die Beziehung zwischen der stratosphärischen Sulfatmenge und der Reduktion der kurzwelligen Strahlung ist nicht linear. Eine große Eruption wie die des Tambora hat daher keine proportional größere Wirkung als eine kleinere Eruption wie die des Pinatubo. Der Grund dafür liegt im Wachstum der Aerosolpartikel (oben).

© aus: Brönnimann S, Krämer D, Tambora und das «Jahr ohne Sommer» 1816. Klima, Mensch und Gesellschaft. Geographica Bernensia G90

Vor diesem Hintergrund dürfte auch der Ausbruch des indonesischen Vulkans Toba vor 74.000 Jahren weniger dramatische Folgen gehabt haben als bisher angenommen. Nach der sogenannten Toba-Katastrophentheorie soll durch die Eruption ein Großteil der damals lebenden Menschenpopulation umgekommen sein. Den „genetischen Flaschenhals“, also die begrenzte genetische Variabilität unter den heutigen Menschen, kann der Ausbruch dennoch nicht verursacht haben. Das Hamburger Max-Planck-Team hat bei seinen Simulationen für den Toba die hundertfache Schwefelmenge des Pinatubo-Ausbruchs zugrunde gelegt. Heraus kam eine maximale globale Abkühlung von 3,5°C. Zu wenig, um den Fortbestand von – auch wenn es in den Jahren nach dem Ausbruch in vielen Gegenden der Welt ziemlich ungemütlich gewesen sein dürfte.

Abbildungshinweise:

Titelbild: Aschewolke © Yosh Ginsu / Unsplash

Abb. A: Klimaeffekt Vulkanausbruch © MPG, D. Budimlic; Quelle: MPI für Meteorologie / CC BY-NC-SA 4.0

Abb. B: Aerosole Tambora © aus: Brönnimann S, Krämer D, Tambora und das «Jahr ohne Sommer» 1816. Klima, Mensch und Gesellschaft. Geographica Bernensia G90

Abb. C : Wirkung Aerosole © aus: Brönnimann S, Krämer D, Tambora und das «Jahr ohne Sommer» 1816. Klima, Mensch und Gesellschaft. Geographica Bernensia G90

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

GEOMAX Ausgabe 23, durchgesehene Auflage Winter 2023; Autorin: Elke Maier; Redaktion: Tanja Fendt