Techmax 05: Widerstand zwecklos

plus Shipping Costs

Supraleiter auf dem Sprung zu höheren Temperaturen

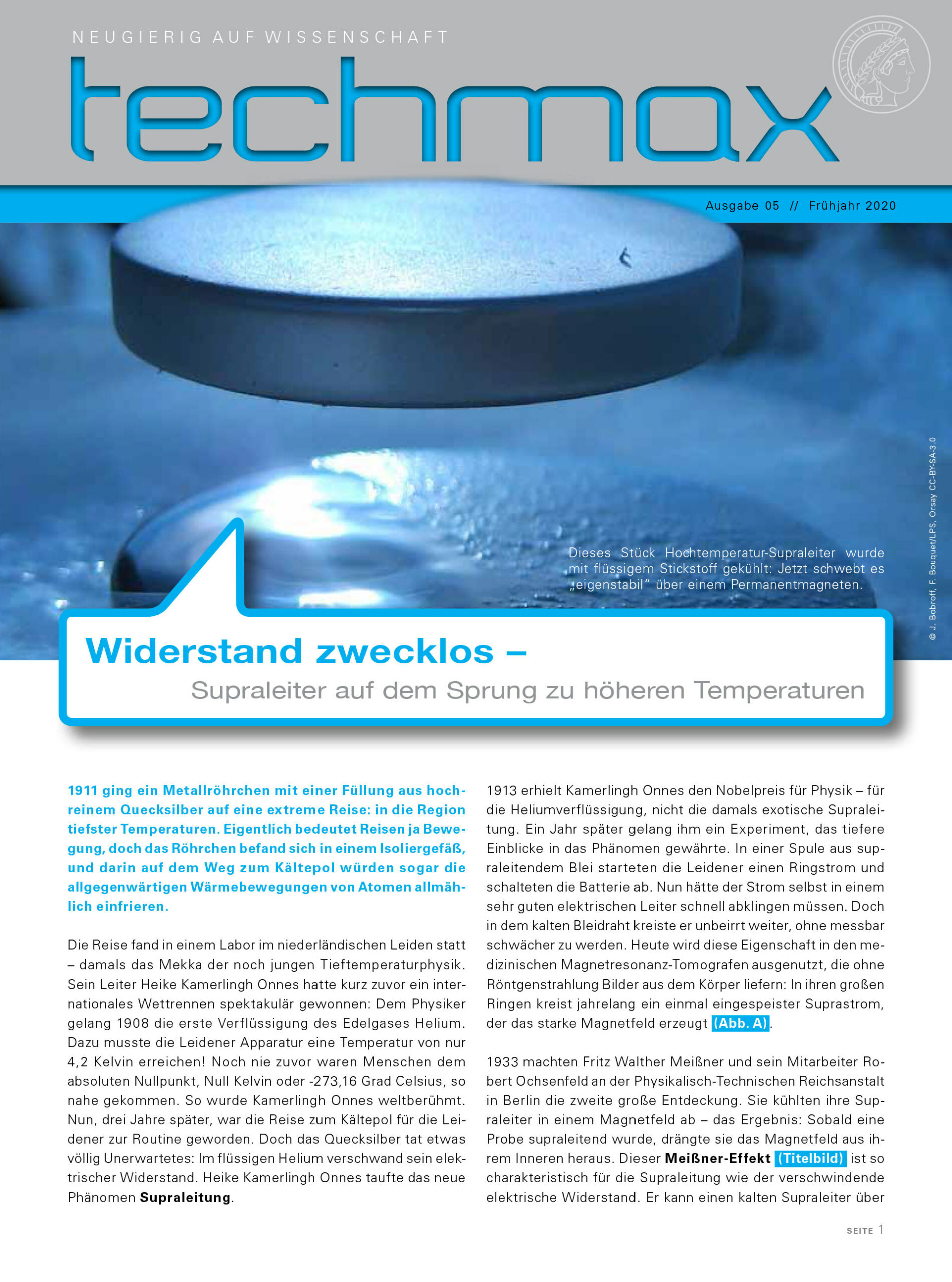

Dieses Stück Hochtemperatur-Supraleiter wurde mit flüssigem Stickstoff gekühlt: Jetzt schwebt es „eigenstabil“ über einem Permanentmagneten.

© J. Bobroff, F. Bouquet / LPS, Orsay CC-BY-SA 3.0

1911 ging ein Metallröhrchen mit einer Füllung aus hochreinem Quecksilber auf eine extreme Reise: in die Region tiefster Temperaturen. Eigentlich bedeutet Reisen ja Bewegung, doch das Röhrchen befand sich in einem Isoliergefäß, und darin auf dem Weg zum Kältepol würden sogar die allgegenwärtigen Wärmebewegungen von Atomen allmählich einfrieren.

Die Reise fand in einem Labor im niederländischen Leiden statt — damals das Mekka der noch jungen Tieftemperaturphysik. Sein Leiter Heike Kamerlingh Onnes hatte kurz zuvor ein internationales Wettrennen spektakulär gewonnen: Dem Physiker gelang 1908 die erste Verflüssigung des Edelgases Helium. Dazu musste die Leidener Apparatur eine Temperatur von nur 4,2 Kelvin erreichen! Noch nie zuvor waren Menschen dem absoluten Nullpunkt, Null Kelvin oder -273,16 Grad Celsius, so nahe gekommen. So wurde Kamerlingh Onnes weltberühmt. Nun, drei Jahre später, war die Reise zum Kältepol für die Leidener zur Routine geworden. Doch das Quecksilber tat etwas völlig Unerwartetes: Im flüssigen Helium verschwand sein elektrischer Widerstand. Heike Kamerlingh Onnes taufte das neue Phänomen Supraleitung.

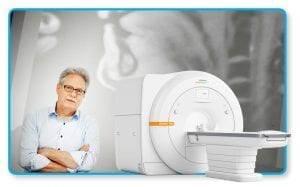

Abb. A: In Magnetresonanz-Tomografen (MRT) erzeugt ein großer supraleitender Ring ein starkes Magnetfeld, das für die Bilder aus dem Körperinneren notwendig ist. Göttinger Max-Planck-Forscher um Jens Frahm haben dafür gesorgt, dass MRT-Aufnahmen nur noch wenige Minuten benötigen.

© Frank Vinken; MRT: Siemens Healthcare

1913 erhielt Kamerlingh Onnes den Nobelpreis für Physik — für die Heliumverflüssigung, nicht die damals exotische Supraleitung. Ein Jahr später gelang ihm ein Experiment, das tiefere Einblicke in das Phänomen gewährte. In einer Spule aus supraleitendem Blei starteten die Leidener einen Ringstrom und schalteten die Batterie ab. Nun hätte der Strom selbst in einem sehr guten elektrischen Leiter schnell abklingen müssen. Doch in dem kalten Bleidraht kreiste er unbeirrt weiter, ohne messbar schwächer zu werden. Heute wird diese Eigenschaft in den medizinischen Magnetresonanz-Tomografen ausgenutzt, die ohne Röntgenstrahlung Bilder aus dem Körper liefern: In ihren großen Ringen kreist jahrelang ein einmal eingespeister Suprastrom, der das starke Magnetfeld erzeugt (Abb. A).

1933 machten Fritz Walther Meißner und sein Mitarbeiter Robert Ochsenfeld an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin die zweite große Entdeckung. Sie kühlten ihre Supraleiter in einem Magnetfeld ab — das Ergebnis: Sobald eine Probe supraleitend wurde, drängte sie das Magnetfeld aus ihrem Inneren heraus. Dieser Meißner-Effekt (Titelbild) ist so charakteristisch für die Supraleitung wie der verschwindende elektrische Widerstand. Er kann einen kalten Supraleiter über Permanentmagneten schweben lassen wie auf einem unsichtbaren Kissen. Dieses „eigenstabile“ Schweben ist einzigartig und nur mit Supraleitern möglich.

Mitte der 1930er-Jahre versuchte das britisch-deutsche Brüderpaar Fritz und Heinz London den Meißner-Effekt so zu erklären: Das von außen eindringende Magnetfeld wirft an der Oberfläche des Supraleiters verlustfrei kreisende Gegenströme an, die sein Inneres gegen das Magnetfeld abschirmen. Allerdings konnten sie nicht erklären, warum der Supraleiter das Magnetfeld regelrecht aus sich herausdrängt. Das gelang erst später mit Hilfe der Quantenphysik.

Wettkampf um Kälterekorde

Kamerlingh Onnes hatte bereits die Idee, elektrischen Strom durch supraleitende Kabel ohne Verluste über Hunderte von Kilometern zu transportieren. Doch der Pionier wurde schnell enttäuscht. Alle damals bekannten Supraleiter verloren ihre wunderbare Fähigkeit schon in schwachen Magnetfeldern; von den Magnetfeldern, die die Starkströme der Energietechnik durch ihr Fließen erzeugen, ganz zu schweigen. Hinzu kam: Flüssiges Helium erfordert eine extrem teure und aufwändige Kältetechnik. Trotz intensiver Suche konnten die Forscher lange kein Material finden, das bei nennenswert höheren Temperaturen supraleitend wird. Bis 1986 hielt die Niob-Germanium-Verbindung Nb3Ge den Rekord — mit mickrigen 23 Kelvin. Immerhin wurden in den 1950er-Jahren Metalllegierungen entdeckt, die auch in starken Magnetfeldern supraleitend blieben. Diese „Typ-II-Supraleiter“ öffneten das Fenster zur technischen Anwendung. Drähte und Spulen aus ihnen wurden zum Laborstandard. Doch der Weg aus dem Labor heraus in die Energietechnik scheiterte an der immer noch nötigen Ultrakälte.

Die nächste Revolution bahnte sich im Stillen an. Im Züricher IBM-Forschungslaboratorium starteten Alex Müller und Johann Georg Bednorz Anfang der 1980er-Jahre ein ungewöhnliches Forschungsprogramm. Sie untersuchten die Oxide verschiedener Metalle auf mögliche Supraleitung. Das war ziemlich unkonventionell, weil solche keramischen Oxide bei Zimmertemperatur allenfalls nur sehr schwach elektrisch leiten — wenn überhaupt. Doch die beiden hatten den richtigen Riecher. 1986 wurde ein Oxid aus Barium, Lanthan und Kupfer bei sensationellen 35 Kelvin supraleitend. Sehr schnell zeichnete sich ab, dass Müller und Bednorz eine völlig neue Klasse von Hochtemperatur-Supraleitern entdeckt hatten. Bereits im Jahr darauf erhielten sie dafür den Nobelpreis in Physik.

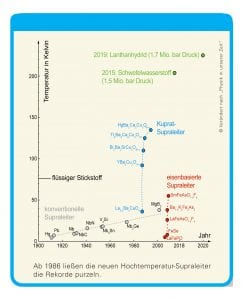

Abb. B: Ab 1986 ließen die neuen Hochtemperatur-Supraleiter die Rekorde purzeln.

© Verändert nach „Physik in unserer Zeit“

Weltweit begann eine fieberhafte Suche nach neuen Supraleitern. Die Temperaturrekorde purzelten, die Medien meldeten sie wie Sportergebnisse (Abb. B). Alle damals entdeckten Materialien basierten auf Kupferoxid. Unter diesen „Kupraten“ war bald HgBa2Ca2Cu308+x mit 132 Kelvin Rekordhalter, das unter hohem Druck schon bei 164 Kelvin supraleitend wird. Viel später, 2008, wurde eine zweite Klasse von Hochtemperatur-Supraleitern entdeckt: die eisenbasierten Supraleiter. Seit 2020 hält ein Material mit 250 Kelvin, also nur noch 23 Grad unter dem Nullpunkt, den Rekord. Lanthanhydrid wird aber nur bei einem gewaltigen 1,7-millionenfachen Atmosphärendruck zum Rekordsupraleiter. Das Team um Mikhail Eremets Team am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz verwendete dazu eine Hochdruckzelle aus dem härtesten Material der Welt: Zwischen zwei Diamantstempeln können sie extreme Drücke in einem Volumen erzeugen, das allerdings viel kleiner als ein Stecknadelkopf ist.

2014 gelang es Andrea Cavalleri, Direktor am Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie in Hamburg, mit seiner Gruppe sogar Anzeichen für Supraleitung bei Raumtemperatur zu finden. Dazu bestrahlten sie eine Kuprat-Verbindung mit Pulsen aus starkem Infrarot-Laserlicht. Allerdings existiert dieser vielversprechende Zustand immer nur für wenige Pikosekunden. Eine Pikosekunde ist der Millionste Teil einer Millionstel Sekunde und damit so kurz, dass selbst Licht nur etwa ein Drittel Millimeter weit käme.

Der „Heilige Gral“, ein bei Raumtemperatur technisch einsetzbarer Supraleiter, ist also noch nicht gefunden. In den Magnetresonanz-Tomografen der Medizin werden nach wie vor klassische Supraleiter eingesetzt, die sehr tiefe Temperaturen benötigen. Kabel aus Hochtemperatur-Supraleitern in Stromnetzen sind noch teuer und selten. Seit 2008 versorgt zum Beispiel ein supraleitendes Kabel 300.000 New Yorker Haushalte auf Long Island, das durch den engen Kabelschacht zur Insel verlegt ist. Bei gleichem Querschnitt kann es viel stärkere Ströme transportieren als herkömmliche Kabel.

Elektronenpärchen auf weicher Matratze

Das Phänomen der klassischen oder konventionellen Supraleiter lässt sich mit der von John Bardeen, Leon Cooper und Robert Schrieffer 1957 aufgestellten BCS-Theorie schlüssig erklären. Dafür erhielten die drei US-Amerikaner von der University of Illinois in Urbana 1972 den Nobelpreis in Physik. Es handelt sich dabei um ein kollektives Zusammenspiel zwischen Elektronen und Atomen.

Elektrische Leitung beruht auf einer Eigenschaft von Metallen, die man ihnen gar nicht ansieht: Die Atome des Metalls bilden eine regelmäßige räumliche Struktur, ein Kristallgitter. Dabei sind nicht alle Elektronen an Atome gebunden, sondern einige von ihnen können sich frei in dem Kristallgitter bewegen und so einen elektrischen Strom bilden. In einem normal leitenden Metall stoßen sie allerdings unterwegs auf Hindernisse, die den elektrischen Widerstand verursachen. Ein Hindernis sind die anderen Elektronen, denn als elektrisch gleich geladene Teilchen stoßen sie sich stark voneinander ab. Für weitere Hindernisse sorgen alle Störungen einer idealen Ordnung im Kristallgitter. Dazu zählen Kristallfehler, aber auch die permanente Wärmebewegung der Atome, die ständig um ihre Ruheposition im Gitter schwingen.

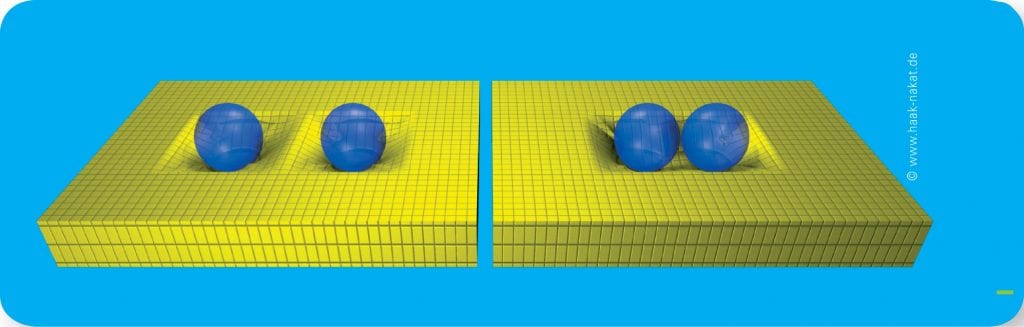

Dieses thermische Schwingen der Atome wird allerdings bei klassischen Supraleitern zur entscheidenden Zutat. Bei tiefen Temperaturen schwingen die Atome immer langsamer. Das Kristallgitter nimmt die Elektronen nun auf wie ein weiches französisches Bett zwei Menschen: Die beiden rollen unweigerlich in einer gemeinsamen Kuhle zusammen (Abb. C). Auf ähnliche Weise binden die weichen Gitterschwingungen immer zwei Elektronen zu einem Paar zusammen, obwohl sich die beiden eigentlich stark abstoßen. Leon Cooper kam in einer überfüllten U-Bahn auf die entscheidende Idee, dass Elektronenpärchen die Supraleitung tragen. Deswegen heißen sie Cooper-Paare. Aber warum sind sie so wichtig?

Abb. C: In der klassischen Supraleitung entwickelt das Kristallgitter bei tiefen Temperaturen Eigenschaften wie eine weiche Matratze. Die Elektronen rollen sozusagen in einer Kuhle zusammen und bilden „Cooper-Paare“ (rechts). Die Cooper-Paare sorgen zusammen für den verlustfreien Stromtransport. Diesen Mechanismus beschreibt die BCS-Theorie.

© MPG; HN / CC BY-NC-SA 4.0

In der merkwürdigen Welt der Quantentheorie gibt es zwei Sorten von Teilchen, die sich gegensätzlich verhalten: Fermionen und Bosonen. Ein Fermion ist gewissermaßen der Individualist, denn es duldet kein zweites Fermion im gleichen Quantenzustand. Bosonen sind dagegen gesellig. Haben sich schon viele in einem Quantenzustand versammelt, dann drängen noch mehr dazu. In einem normal leitenden Metall sind alle Elektronen Fermionen. Sie verhalten sich wie Autofahrer, die alle unbedingt allein im eigenen Auto fahren wollen. Wenn Hindernisse auftreten, reagiert jeder Autofahrer individuell. Das führt zu Reibung im Ablauf und im Extremfall zu Stau. Die Cooper-Paare verhalten sich dagegen wie Bosonen: Sie sind gesellig und fahren alle gemeinsam in einem Zug. So reagieren sie auf alle Einflüsse als Einheit. Das hat zur Folge, dass die Cooper-Paare wie eine zusammenhängende Wolke völlig reibungslos durch das Kristallgitter flutschen können.

Flipflop von Minimagneten

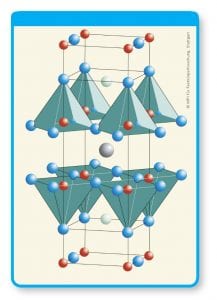

„In einem Supraleiter reagieren also alle Leitungselektronen in einem Kollektiv“, erklärt Bernhard Keimer. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart und forscht mit seinem Team an Hochtemperatur-Supraleitern. Die Stuttgarter arbeiten auch mit Andrea Cavalleri in Hamburg zusammen. Ausgerechnet die Hochtemperatur-Supraleiter bescherten Kamerlingh Onnes‘ Erben ein neues Problem: Die bewährte BCS-Theorie versagt bei ihnen. Wegen der hohen Temperaturen scheidet die Kristallgitter-Matratze als Vermittlerin für die Cooper-Paare aus. Dafür wäre die thermische Bewegung der Atome zu heftig. Doch auch für die Supraleitung bei hohen Temperaturen sorgen Cooper-Paare. Es muss also einen anderen Mechanismus geben, der die Elektronen verpaart. Hochtemperatur-Supraleiter haben ein viel komplexeres Kristallgitter als Metalle. Sie bestehen aus mindestens vier Elementen, zum Beispiel Yttrium, Barium, Kupfer und Sauerstoff. Ihre Kristallgitter sind wie ein Sandwich aus verschiedenen Schichten aufgebaut, und diese Sandwiches sind wiederum aufeinander gestapelt. In jedem Sandwich steckt bei den 1986 entdeckten Kupraten mindestens eine Ebene aus Kupferoxid (Abb. D). Schon bald war klar, dass der Suprastrom entlang dieser flachen, praktisch zweidimensionalen Schicht fließt. Aber was erzeugt die Cooper-Paare?

Abb. D: Aufbau des Kristallgitters des wichtigen Hochtemperatur-Supraleiters YBa2Cu307. Die Kupfer-Atome sind rot dargestellt, Sauerstoff blau, Yttrium grau, Barium grün. Auf den CuO2-Ebenen fließen die Supraströme.

© MPI Festkörperforschung / CC BY-NC-SA 4.0

Die Stuttgarter Physiker haben einen Hauptverdächtigen im Visier: den Magnetismus. Elektronen haben einen „Spin“, der sie zu winzigen Magneten macht. In magnetischen Materialien richten sich viele Spins in dieselbe Richtung aus. So bilden sie zusammen ein „magnetisches Moment“. Diesen Ferromagnetismus kennen alle von eisernen Magneten. In manchen Materialien ordnen sich die Spins auch so, dass sich ihre magnetischen Momente in der Summe gerade aufheben: Zeigt ein Elektronenspin in eine Richtung, dann klappt sein nächster Nachbar in die exakt entgegen gesetzte Richtung und so weiter. Diesen Antiferromagnetismus hat Keimers Team in den Kupferoxid-Ebenen von Hochtemperatur-Supraleitern beobachten können. Allerdings existiert er dort nicht als feste Ordnung — er fluktuiert, weil die Elektronenspins ständig in Bewegung sind. Die Spinfluktuationen schaffen die richtige Umgebung für die Entstehung der Cooper-Paare, vermutet Keimer. Auch in der 2008 entdeckten, zweiten Klasse von Hochtemperatur-Supraleitern, den eisenbasierten Supraleitern, spielt der Magnetismus eine wichtige Rolle.

Keimer ist optimistisch, dass Physikerinnen und Physiker immer besser verstehen, wie die Hochtemperatur-Supraleitung funktioniert. Vielleicht können sie so auch Supraleiter finden, die bei Raumtemperatur funktionieren. Dann könnte Heike Kamerlingh Onnes‘ coole Vision wahr werden.

Abbildungshinweise:

Titelbild: Hochtemperatur-Supraleiter © J. Bobroff, F. Bouquet / LPS, Orsay CC-BY-SA 3.0

Abb. A: MRT © Frank Vinken; MRT: Siemens Healthcare

Abb. B: Supraleiter-Rekorde © Verändert nach „Physik in unserer Zeit“

Abb. C: Cooper-Paare © MPG; HN / CC BY-NC-SA 4.0

Abb. D: Kistallstruktur (Supraleiter) © MPI Festkörperforschung / CC BY-NC-SA 4.0

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

TECHMAX Ausgabe 5, überarbeitet im Frühjahr 2020; Autor: Roland Wengenmayr; Redaktion: Tanja Fendt