Techmax 40: Exoplaneten

plus Shipping Costs

Wie die Wissenschaft ferne Welten entdeckt

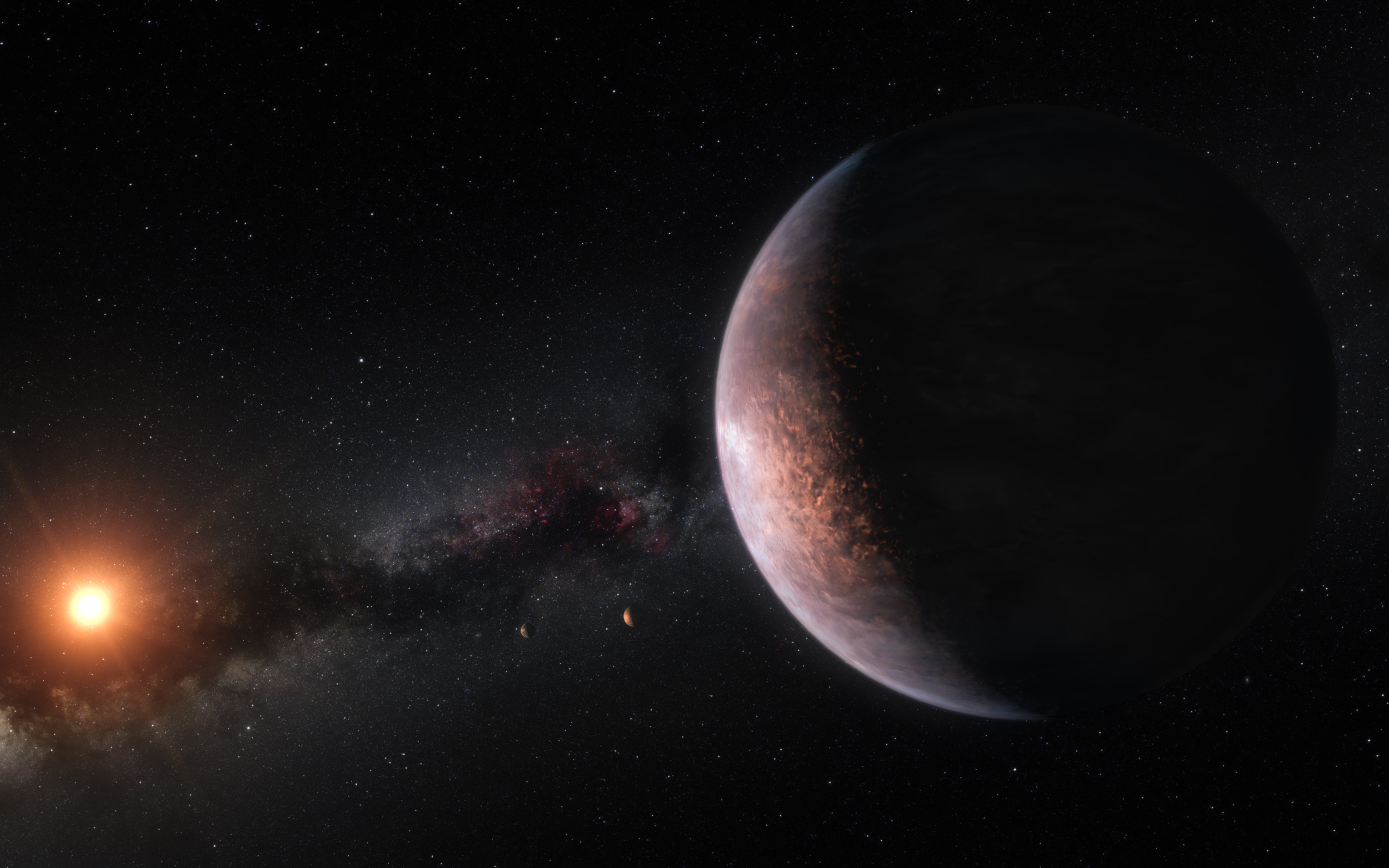

In der Atmosphäre einer tiefblauen Welt regnet es gefährliche Glassplitter, eine andere hat die Konsistenz von Zuckerwatte, eine dritte besteht zum großen Teil aus Diamant. Alle diese seltsamen Orte mit so komplizierten Namen wie HD 189733b, WASP-193b und 55 Cancri e sind nicht irgendwelchen Science-Fiction-Filmen entsprungen, sondern sie existieren in den Weiten des Weltalls tatsächlich: Es handelt sich um Exoplaneten, die fremde Sterne umlaufen. Wie aber können Forschende solche Himmelskörper untersuchen? Wie lassen sie sich überhaupt aufspüren? Gibt es womöglich eine zweite Erde? Und was hat das James-Webb-Teleskop damit zu tun?

Anfang Oktober 1995 brach in Florenz eine neue Ära der Astronomie an. Michel Mayor und Didier Queloz von der Universität Genf hielten auf einem Kongress in der toskanischen Stadt einen bemerkenswerten Vortrag. Darin präsentierten sie nichts weniger als die Entdeckung eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Ihre Ergebnisse hatten sie ein Jahr zuvor am Observatorium Haute-Provence in Frankreich gewonnen. Im Fokus des dortigen Teleskops mit 1,93 Metern Spiegeldurchmesser stand ein unscheinbares, mit bloßem Auge gerade noch sichtbares Lichtpünktchen in der Konstellation Pegasus: der 50 Lichtjahre von der Erde entfernte, sonnenähnliche Stern 51 Pegasi. Für die Messungen nutzten die beiden Forscher einen am Teleskop montierten Spektrografen, der das Licht kosmischer Objekte in die Spektralfarben aufspaltet.

Im Spektrum eines Sterns finden sich viele dunkle Linien. Sie entstehen, wenn die Strahlung aus tiefer gelegenen, heißen Gasschichten durch kühlere geht. Dann schlucken die Elemente im Gas der kühleren Schichten das Licht bei bestimmten Wellenlängen und prägen dem Spektrum ihre Absorptionslinien auf. Anhand derer lässt sich die chemische Zusammensetzung eines Sterns bestimmen, denn jedes Element erzeugt einen charakteristischen Strichcode. Zudem können die Forschenden aus einem Spektrum auch Parameter wie Temperatur, Dichte oder die Dynamik des Gases herauslesen. Mayor und Queloz interessierten sich jedoch für die Bewegungen von Sternen, die Radialgeschwindigkeiten. Mayors Doktorand Didier Queloz hatte ein Computerprogramm geschrieben, das die gewonnenen Daten innerhalb kürzester Zeit verarbeitete. Aber welche Daten waren das?

Wenn Sterne tanzen

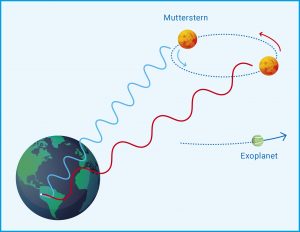

Wird ein Stern von einem Planeten umlaufen, wandern streng genommen beide Himmelskörper um den gemeinsamen Schwerpunkt. Dabei „zerrt“ der Planet aufgrund der gemeinsamen gravitativen Wechselwirkung rhythmisch am Stern. Blickt man seitlich auf das System, macht sich dessen Wackeln als Geschwindigkeitskomponente auf die Erde zu oder von ihr weg bemerkbar. Diese Radialgeschwindigkeit lässt sich anhand des Dopplereffekts messen. Den kennt jeder aus dem Alltag: Stehen wir auf einem Autobahnparkplatz, dann ändert sich die Tonhöhe eines schnell vorbeifahrenden Autos. Kommt das Fahrzeug auf uns zu, nehmen wir die Schallwellen als gestaucht wahr, unsere Ohren registrieren einen höheren Ton. Ist das Auto vorbeigeschossen, erscheinen uns die Schallwellen als gedehnt, der Ton klingt tiefer. Analog dazu zeigt das Licht eines Sterns, der sich uns nähert, wegen der kürzeren Wellenlänge eine Blauverschiebung; entfernt er sich von uns, erscheint das Licht aufgrund der längeren Wellenlänge rotverschoben (Abb. A). Was sich in der Theorie einfach anhört, ist in der Praxis umso schwerer. Denn die „Tanzschritte“ eines Sterns, die ein Planet hervorruft, sind im astronomischen Maßstab klein und laufen recht langsam ab. Doch die beiden Schweizer Wissenschaftler hatten die Präzision ihres Spektrografen derart ausgereizt, dass sie bei dem Stern 51 Pegasi eine Radialgeschwindigkeit von lediglich wenigen Dutzend Metern pro Sekunde registrieren konnten. Trotzdem bewegten sich die Daten an der Grenze des Messbaren. Dies führte dazu, dass manche Tagungsteilnehmer in Florenz mit Skepsis reagierten. Doch bereits eine Woche später bestätigte ein US-amerikanisches Forschungsteam, das in Konkurrenz zu Mayor und Queloz stand, deren Ergebnisse: Der erste „echte“ Exoplanet war gefunden!

Abb. A: Radialgeschwindigkeitsmethode. Der Planet „zerrt“ an seinem Mutterstern. Dadurch bewegt sich dieser um den gemeinsamen Schwerpunkt des Systems. Sein Licht erscheint abwechselnd blau- und rotverschoben. Die Radialgeschwindigkeitsmethode misst diesen Dopplereffekt.

© Verändert nach European Southern Observatory // CC BY 4.0

Tatsächlich hatten der polnische Astronom Aleksander Wolszczan und sein kanadischer Kollege Dale Frail bereits im Jahr 1992 die ersten beiden Planeten außerhalb des Sonnensystems aufgespürt. Doch diese Himmelskörper umkreisen nicht eine ferne Sonne, sondern den Pulsar PSR B1257+12 im Sternbild Jungfrau. Pulsare sind die Kerne von explodierten, sehr massereichen Sternen. Diese Neutronensterne besitzen Durchmesser von nur rund 20 Kilometern und bestehen, wie ihr Name verrät, vor allem aus Neutronen. Ein solcher stellarer „Zombie“ rotiert rasend schnell – PSR B1257+12 dreht sich 161-mal pro Sekunde um seine Achse – und sendet dabei über seine Pole gebündelte Strahlenkegel ins All, ähnlich einem Leuchtturm am Meer. Überstreichen sie die Erde, empfangen wir kurze, zeitlich begrenzte Pulse, daher die Bezeichnung Pulsar.

Ein Heißer Jupiter geht ins Netz

Der Stern 51 Pegasi trägt mittlerweile den Namen Helvetios. Sein Planet heißt Dimidium, was im Lateinischen so viel wie „Hälfte“ bedeutet, weil er knapp eine halbe Jupitermasse (0,46) aufweist. Er umläuft seinen Mutterstern in rund 4,2 Tagen im Abstand von ungefähr sieben Millionen Kilometern und ist ein Gasplanet mit einer Oberflächentemperatur von um die 1000 Grad Celsius. Dimidium war der erste Exoplanet vom Typ „Heißer Jupiter“, der gefunden wurde. Für ihre bahnbrechende Entdeckung erhielten Michel Mayor und Didier Queloz im Jahr 2019 den Nobelpreis für Physik. Zugleich eröffneten die beiden ein neues Forschungsfeld, das zu den spannendsten der modernen Astronomie gehört.

Bis zum Sommer 2025 waren laut dem NASA Exoplanet Archive rund 6000 Planeten bei fremden Sternen bekannt. Etwa 1000 befinden sich in Systemen mit mehreren Planeten. So etwa kreisen um den rund 40 Lichtjahre entfernten Stern Trappist-1 gleich sieben erdgroße Himmelskörper (s. Titelbild) . Viele Exoplaneten wurden mit der beschriebenen Methode der Radialgeschwindigkeitsmessung gefunden, einige auch mit anderen Verfahren wie dem sogenannten Mikrolinseneffekt. Dieser beruht darauf, dass nach der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein große Massen die Raumzeit verzerren und das Licht ablenken. Das wurde erstmals bei der totalen Sonnenfinsternis am 29. Mai 1919 beobachtet. Der Effekt tritt auch auf, wenn ein Stern mit einem Exoplaneten zwischen der Erde und einem fernen Hintergrundstern steht. Dann wird das Licht des Hintergrundsterns aufgrund der Gravitation des Planetensystems wie durch eine Linse gebündelt, und der Hintergrundstern erscheint für eine gewisse Zeit heller. Dadurch zeigt sich in der aufgezeichneten Lichtkurve eine zweite kleinere Spitze für den Exoplaneten. Allerdings muss dabei die Geometrie stimmen, das heißt, Beobachter, Planetensystem und Hintergrundstern müssen mehr oder weniger auf einer Linie stehen. Das ist selten der Fall, bisher wurden 260 Exoplaneten damit aufgespürt.

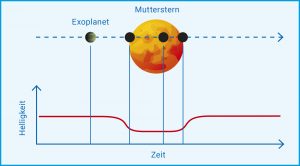

Einen ungleich größeren Teil fanden die Forschenden mit der Transitmethode (Abb. B) . Dabei wird direkt gemessen, wie sich die Helligkeit eines Sterns ändert, wenn ein dunklerer Begleiter vor ihm vorüberzieht. Das funktioniert nur, wenn der irdische Beobachter von der Seite auf die Umlaufbahn blickt. Im Grunde passiert dasselbe wie bei einer Sonnenfinsternis, wenn der Neumond über die Scheibe der Sonne wandert. Dabei ist die Lichtschwächung allerdings beträchtlich, weil Sonne und Mond von uns aus gesehen ähnlich groß am Himmel erscheinen und der Mond die Sonne im Idealfall vollständig abdeckt. Doch viele Lichtjahre von der Erde entfernte Exoplaneten sind winzig im Vergleich zu ihrem Mutterstern und reduzieren bei ihrem Durchgang dessen Licht nur wenig, erdgroße Planeten etwa im Promillebereich. Daher stoßen selbst Fotometer, welche die Intensität und den Helligkeitsverlauf von Sternenlicht messen, bei der Suche nach Exoplaneten an ihre Leistungsgrenze. Trotzdem waren und sind entsprechend ausgerüstete Satellitenobservatorien sehr erfolgreich. Allein das Weltraumteleskop Kepler hat während seiner Betriebszeit von 2009 bis 2018 rund 190.000 Sterne mit der Transitmethode untersucht und dabei mehr als 2500 bestätigte Planeten sowie Tausende Planetenkandidaten aufgespürt. Aktuell sucht sein Nachfolger TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ebenfalls mit der Transitmethode nach fernen Welten.

Abb. B: Transitmethode. Läuft der Planet vor seinem Mutterstern vorüber, spiegelt sich das im regelmäßigen Abfall und Anstieg der Helligkeitskurve.

© Verändert nach NASA Ames // Public Domain

Die Vermessung des Unbekannten

Ende des Jahres 2026 soll PLATO (PLAnetary Transits and Oscillation of stars) starten. Der europäische Satellit trägt 26 Kameras und wird in ausgewählten Himmelsfeldern die Helligkeitsabfälle von Sternen aufzeichnen, die Exoplaneten beim Transit verursachen. Zusammen mit Folgebeobachtungen von Teleskopen auf der Erde können dabei grundlegende Eigenschaften der Sterne und ihrer Planeten wie Radius, Masse und Alter exakt bestimmt werden. „Genaue Sternparameter sind unerlässlich für die korrekte Interpretation von Planetentransits, die Charakterisierung von Exoplaneten und das Verständnis der Architektur von Planetensystemen. So können wir bestimmen, welche Planeten bewohnbare, also lebensfreundliche Welten sind“, sagt Laurent Gizon, Direktor am Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Sein Institut wird das Datenzentrum der Mission betreiben.

Längst sind die Zeiten vorbei, da man einfach nur neue Planeten entdecken wollte. Heute möchten Forschende die fernen Welten auch klassifizieren – wie Luis Thomas, Wissenschaftler in der Gruppe von Ralf Bender am Garchinger Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Obwohl die Bestimmung der Radialgeschwindigkeit schon länger als drei Jahrzehnte eingesetzt wird, leistet sie noch immer wertvolle Beiträge. Auch Thomas arbeitet damit. Er nutzt einen Spektrografen am Zwei-Meter-Teleskop der Universitätssternwarte München auf dem Gipfel des Wendelsteins in den bayerischen Alpen. „Mit dem Transitverfahren lassen sich zwar sehr viele Sterne gleichzeitig beobachten, aber es liefert nur den Radius eines Exoplaneten“, sagt der Forscher. Die Radialgeschwindigkeit hingegen erlaubt es, die Masse zu bestimmen. Beide Methoden ergänzen sich. „Und aus Masse und Radius können wir auf die Dichte des Planeten schließen“, so Luis Thomas. Die Parameter Dichte, Größe und Masse dienen der Beschreibung eines Exoplaneten. Tatsächlich unterscheiden die Forschenden mehrere Typen (s. Kasten). Hervorheben möchte Thomas die Subneptune: „Solche Objekte kennen wir in unserem Sonnensystem nicht, daher sind sie besonders interessant“, sagt er.

Typen von Exoplaneten

Gasriesen von der Größe des Saturn oder Jupiter und größer, mit einer Dichte von etwa einem Gramm pro Kubikzentimeter. Manche dieser Himmelskörper kreisen sehr nah um ihren Mutterstern und haben Atmosphärentemperaturen von Tausenden Grad Celsius (Heiße Jupiter). Zu dieser Gruppe gehört der erste entdeckte Exoplanet Dimidium.

Neptunische Planeten von der Größe des Neptun oder Uranus mit einer Dichte von etwas mehr als einem Gramm pro Kubikzentimeter. Auch diese Planeten besitzen eine mächtige Gasatmosphäre, die vermutlich aus Wasserstoff und Helium besteht.

Subneptune, deren Größe zwischen jener des Neptun und unserer Erde liegt. Sie haben wahrscheinlich eine dichte, ausgedehnte Atmosphäre und größere Mengen an Wasser(eis).

Supererden, die größer als die Erde aber kleiner als Neptun sind. Sie bestehen überwiegend aus Gestein, haben eine feste Oberfläche und können eine Atmosphäre besitzen.

Erdähnliche Planeten, die ungefähr die Größe der Erde haben und offenbar Gesteinsplaneten mit fester Oberfläche sind. Spannend ist die Frage, ob sie eine Atmosphäre besitzen und, wenn ja, woraus diese besteht.

Die allermeisten der bisher bekannten Exoplaneten haben die Forschenden mit trickreichen Methoden indirekt nachgewiesen. Direkt beobachtet haben sie bisher lediglich wenige Dutzend. Das liegt daran, dass die Planeten nicht selbst leuchten und von ihren Muttersonnen überstrahlt werden wie ein Staubkörnchen von einer hellen Glühlampe. Das Weltraumteleskop James-Webb hat im Jahr 2024 seinen ersten Exoplaneten abgebildet – einen „Super-Jupiter“ bei dem zwölf Lichtjahre entfernten Stern Epsilon Indi. Gelungen war diese Entdeckung einem Team um Elisabeth Matthews vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Die Forschenden hatten das Bild mit einer Kamera aufgenommen, die den Stern mithilfe einer lichtundurchlässigen Maske bedeckte, auf diese Weise dessen Licht abschattete und somit gleichsam eine künstliche „Sternenfinsternis“ erzeugte. Derartige Aufnahmen haben noch Seltenheitswert.

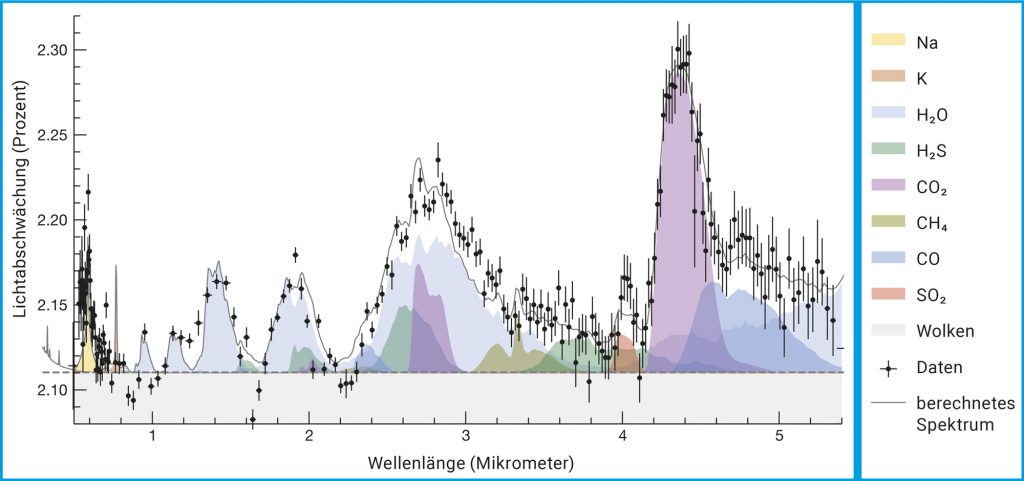

Nicht so sehr um die bildliche Darstellung, sondern vielmehr um minutiöse Messungen geht es Astronominnen und Astronomen in der Gruppe von Laura Kreidberg am Heidelberger Institut. Sie nutzen dazu ebenfalls das James-Webb-Teleskop, das seit dem Jahr 2022 mit seinem Sechs-Meter-Spiegel das All durchmustert. Damit gewinnen sie Transmissionsspektren (Abb. C) der Atmosphären von Exoplaneten, wie etwa von heißen Gasriesen. Diese Methode funktioniert folgendermaßen: Zieht ein Planet vor seinem Mutterstern vorbei, fällt dessen Licht durch die mehr oder weniger dünne Atmosphäre des Planeten. Die darin enthaltenen Elemente und Verbindungen hinterlassen im Sternspektrum ihre Fingerabdrücke. Die Kunst besteht nun darin, diese in den Daten aufzuspüren und den Stoffen zuzuordnen.

Abb. C: Transmissionsspektrum des heißen Jupiter WASP-39b. Das Diagramm zeigt die prozentuale Abschwächung des Sternlichts durch die Planetenatmosphäre in verschiedenen Wellenlängen, wenn der Planet WASP-39b vor dem Stern vorbeizieht (schwarze Punkte: Messwerte; dazugehörige Linien: Messunsicherheiten). Computerberechnungen (s. farbige Flächen) ergeben, dass vor allem Wasser, Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffmonoxid vorkommen.

© Z. Rustamkulov et al., Nature Vol. 614, 659 (2023) // CC BY 4.0

Lebensspuren im Weltall

Hier setzen die Forschungen der Abteilung APEx (Atmosphärenphysik der Exoplaneten) von Laura Kreidberg an. „Die Zusammensetzung der Atmosphäre und das Klima auf einem fernen Planeten zu erforschen, stellt höchste Ansprüche an die Beobachtungstechnik, was mich sehr fasziniert“, sagt sie. Das James-Webb-Teleskop beobachtet im langwelligen, infraroten Spektralbereich und kann so zu kühleren, vielleicht sogar bewohnten Welten vordringen. Denn die Absorptionslinien in den Infrarotspektren stammen nicht nur von Atomen, sondern auch von Molekülen. Und diese können auf organischen Ursprung hinweisen. Einer der Arbeitsschwerpunkte der Wissenschaftlerin ist das Studium von Supererden und erdähnlichen Exoplaneten. Wie entsteht die Vielfalt der Planetensysteme? Wie sehen die Planeten heute aus? Wie haben sie sich im Laufe der Zeit verändert? Gibt es eine belebte Erde 2.0?

Die Suche nach Lebensspuren auf fremden Welten gehört zu den aufregendsten Kapiteln der Forschung. Dazu müssen die Exoplaneten eine Reihe von Bedingungen erfüllen. So darf es auf ihnen nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Im Idealfall stellen sich auf der Oberfläche Temperaturen ein, bei denen Wasser – eine wichtige Essenz für Leben, wie wir es kennen – flüssig ist. Kreist ein Planet in der habitablen Zone, ist diese Bedingung per Definition erfüllt. Zudem sollte der Exoplanet eine Atmosphäre besitzen, die das Klima stabilisiert und eventuelles Leben vor der starken Strahlung der Muttersonne schützt. Sterne wie die Sonne strahlen recht „ruhig“, von gelegentlichen Massenauswürfen und Flares einmal abgesehen. Anders verhält es sich bei der Klasse der Roten Zwerge: Diese machen etwa drei Viertel aller Sterne in unserer Milchstraße aus, sind kleiner und kühler als die Sonne und meist recht „unruhig“. Um auf lebensfreundliche Temperatur zu kommen, müssen Planeten in geringem Abstand um sie kreisen. Dadurch spüren sie die große Aktivität Roter Zwerge besonders stark – was Leben auf den Planeten schaden kann.

Mit dem James-Webb-Teleskop haben Laura Kreidberg und ihr Team zehn Gesteinsplaneten um Rote Zwerge untersucht und bei keinem eine Atmosphäre gefunden. „Mehrere Transmissionsspektren zeigen vorläufige Hinweise auf molekulare Absorptionsmerk-male, aber diese Hinweise sind nur geringfügig signifikant, und die Spektren könnten durch stellare Verunreinigungen beeinflusst sein“, schreiben Kreidberg und ihr Kollege Kevin B. Stevenson von der US-amerikanischen Johns Hopkins University in einem Fachartikel im Sommer 2025.

Wenn sich um jene Planeten überhaupt Atmosphären mit Sauerstoff, Stickstoff oder Kohlenstoffdioxid befinden, sind diese Moleküle so spärlich vertreten, dass sie sich mit heutigen Messmethoden nicht nachweisen lassen. Vielleicht aber hat sich eine Atmosphäre bei der Planetengeburt erst gar nicht gebildet? Oder sie wurde durch die starke UV- und Röntgenstrahlung des Roten Zwergs weggeblasen? Künftige Beobachtungen von Exoplaneten um sonnenähnliche Sterne könnten helfen, das Geheimnis zu lüften. Die Suche nach der zweiten Erde geht weiter!

Abbildungshinweise:

Titelbild: © ESO/M. Kornmesser

Abb. A: © Verändert nach European Southern Observatory // CC BY 4.0

Abb. B: © Verändert nach NASA Ames // Public Domain

Abb. C: © Z. Rustamkulov et al., Nature Vol. 614, 659 (2023) // CC BY 4.0

Der Text wird unter CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht.

TECHMAX Ausgabe 40, November 2025; Text: Helmut Hornung; Redaktion: Tanja Fendt